|

|

|

|

|

|

О чём расскажет селище

Подымалово сегодня живописная деревня недалеко от Уфы. Здесь, среди разбросанных домов с разноцветными крышами, идёт своим чередом обычная, почти городская жизнь. Пекут хлеб, ходят на работу, открыто несколько производств… Кажется, что так было всегда. А, впрочем, может быть, и не кажется. Ведь недаром местные жители во время распашки находили старинные монеты, затейливые металлические изделия… Когда же находки стали попадаться слишком часто – обратились к археологам.

Сегодня существует устойчивое мнение, что в эпоху позднего Средневековья территория Башкортостана была глухой периферией, окраиной Золотой Орды. Поэтому, когда 12 лет назад Геннадий Гарустович и Ильдар Акбулатов выехали в Подымалово и провели разведку, то предположили, что здесь была летовка одного из башкирских племен. Памятник зафиксировали и оставили под наблюдением. Но в ходе мониторинга стали замечать подкопы: грабители повадились искать клады, а значит, надо было действовать. Подымалово сегодня живописная деревня недалеко от Уфы. Здесь, среди разбросанных домов с разноцветными крышами, идёт своим чередом обычная, почти городская жизнь. Пекут хлеб, ходят на работу, открыто несколько производств… Кажется, что так было всегда. А, впрочем, может быть, и не кажется. Ведь недаром местные жители во время распашки находили старинные монеты, затейливые металлические изделия… Когда же находки стали попадаться слишком часто – обратились к археологам.

Сегодня существует устойчивое мнение, что в эпоху позднего Средневековья территория Башкортостана была глухой периферией, окраиной Золотой Орды. Поэтому, когда 12 лет назад Геннадий Гарустович и Ильдар Акбулатов выехали в Подымалово и провели разведку, то предположили, что здесь была летовка одного из башкирских племен. Памятник зафиксировали и оставили под наблюдением. Но в ходе мониторинга стали замечать подкопы: грабители повадились искать клады, а значит, надо было действовать. Археология души, или История под ковшом

Под честное слово

Без малого 12 лет прошло с того дня, как из окна автобуса Нияз Мажитов углядел, что на уникальном памятнике, известном еще с 50-х годов, заворочалась строительная техника. Так широкая общественность узнала о городище Уфа-II, а научная вступила в долгую и изнурительную борьбу за сохранение памятника. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вся территория городища выведена из зоны застройки и точка в многолетнем споре поставлена. Но подобные проблемы, увы, встречаются в каждом регионе. Виной тому не только огрехи законодательства, но и отсутствие понимания значимости подобных исследований.

Сегодня вполне серьезно обсуждается внесение поправок в Федеральный закон № 73, которые полностью изменят принципы сохранения исторического наследия. Под честное слово

Без малого 12 лет прошло с того дня, как из окна автобуса Нияз Мажитов углядел, что на уникальном памятнике, известном еще с 50-х годов, заворочалась строительная техника. Так широкая общественность узнала о городище Уфа-II, а научная вступила в долгую и изнурительную борьбу за сохранение памятника. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вся территория городища выведена из зоны застройки и точка в многолетнем споре поставлена. Но подобные проблемы, увы, встречаются в каждом регионе. Виной тому не только огрехи законодательства, но и отсутствие понимания значимости подобных исследований.

Сегодня вполне серьезно обсуждается внесение поправок в Федеральный закон № 73, которые полностью изменят принципы сохранения исторического наследия. Загадки тюльпана

В минувшем году мировая тюркская общественность отметила День рождения своей Международной организации ТЮРКСОЙ, завоевавшей за эти годы авторитет и признание в десятках государств, успешно налажено сотрудничество с ЮНЕСКО, под патронатом которого проходят многие совместные проекты.

В канун же Нового года в турецком городе Эскишехир (в переводе Старый город) впервые состоялся Международный телевизионный конкурс вокалистов «Turkvizyon-2013», в числе 24 конкурсантов Башкортостан на нем представляла солистка Городского Дворца культуры Диана Ишниязова. В это же время в Эскишехир на медийный форум съехались представители средств массовой информации из 26 стран мира, включая такие регионы России как, Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Алтай, где проживают тюрки. Два дня, наполненные новыми знакомствами и впечатлениями, стали незабываемыми для всех участников. В минувшем году мировая тюркская общественность отметила День рождения своей Международной организации ТЮРКСОЙ, завоевавшей за эти годы авторитет и признание в десятках государств, успешно налажено сотрудничество с ЮНЕСКО, под патронатом которого проходят многие совместные проекты.

В канун же Нового года в турецком городе Эскишехир (в переводе Старый город) впервые состоялся Международный телевизионный конкурс вокалистов «Turkvizyon-2013», в числе 24 конкурсантов Башкортостан на нем представляла солистка Городского Дворца культуры Диана Ишниязова. В это же время в Эскишехир на медийный форум съехались представители средств массовой информации из 26 стран мира, включая такие регионы России как, Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Алтай, где проживают тюрки. Два дня, наполненные новыми знакомствами и впечатлениями, стали незабываемыми для всех участников.У каждого своя «лезгинка». Главное - не сбиться с ритма

12 октября в Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-туристский форум (в рамках которого прошли научно-практическая конференция, тематические круглые столы), призванный выработать алгоритм продвижения имиджа России для привлечения туристов в регионы. «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России» - новые историко-культурные проекты были представлены для обсуждения специалистами, учеными, общественными деятелями из Москвы, Питера и многих российских городов. По мнению аналитиков, большие перспективы у такого интересного и пока еще мало раскрученного проекта, как «Великий шелковый путь». На первом этапе в него вошли Алтайский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Астраханская область и Татарстан. К сожалению, в этом ряду нет Башкортостана, которому, как говорится, сам бог велел в преддверии саммитов ШОС и БРИКС включиться в этот проект, используя все накопленное историко-культурное наследие и научный потенциал, в полной мере отвечающий заданной тематике. И хочется надеяться, что нам все же удастся восполнить образовавшийся пробел и стать полноправными участниками столь важного для нашего региона гуманитарного проекта... 12 октября в Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-туристский форум (в рамках которого прошли научно-практическая конференция, тематические круглые столы), призванный выработать алгоритм продвижения имиджа России для привлечения туристов в регионы. «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России» - новые историко-культурные проекты были представлены для обсуждения специалистами, учеными, общественными деятелями из Москвы, Питера и многих российских городов. По мнению аналитиков, большие перспективы у такого интересного и пока еще мало раскрученного проекта, как «Великий шелковый путь». На первом этапе в него вошли Алтайский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Астраханская область и Татарстан. К сожалению, в этом ряду нет Башкортостана, которому, как говорится, сам бог велел в преддверии саммитов ШОС и БРИКС включиться в этот проект, используя все накопленное историко-культурное наследие и научный потенциал, в полной мере отвечающий заданной тематике. И хочется надеяться, что нам все же удастся восполнить образовавшийся пробел и стать полноправными участниками столь важного для нашего региона гуманитарного проекта...На границе трех миров

Когда-то давно люди верили, что мир состоит из трех частей. Мы живем в среднем, в верхнем обитают боги, в нижнем - духи предков. Но миры не замкнуты, и если очень нужно испросить совета, то можно совершить путешествие в верхний или нижний миры, чтобы узнать будущее, вылечиться от хворей, да и просто осознать свое место в жизни. Осуществляли такие путешествия шаманы, иногда они брали с собой сородичей. Следы шаманизма есть во всех странах. Общеизвестными благодаря Кастанеде стали практики Дона Хуана, характерные для Южной Америки. Проводятся исследования по сибирскому шаманизму, да и в дохристианских традициях исследователи видят все больше отсылов к тому, что без шаманов никак не обходилось. А был ли шаманизм у нас в республике? Когда-то давно люди верили, что мир состоит из трех частей. Мы живем в среднем, в верхнем обитают боги, в нижнем - духи предков. Но миры не замкнуты, и если очень нужно испросить совета, то можно совершить путешествие в верхний или нижний миры, чтобы узнать будущее, вылечиться от хворей, да и просто осознать свое место в жизни. Осуществляли такие путешествия шаманы, иногда они брали с собой сородичей. Следы шаманизма есть во всех странах. Общеизвестными благодаря Кастанеде стали практики Дона Хуана, характерные для Южной Америки. Проводятся исследования по сибирскому шаманизму, да и в дохристианских традициях исследователи видят все больше отсылов к тому, что без шаманов никак не обходилось. А был ли шаманизм у нас в республике?Я уеду в Окунево(Комментариев: 2)

- Кто мы? - Алсу прекрасно знает, кто такие дауншифтеры, но, чтобы показать, что ни она, ни ее гражданский муж Алексей к ним не относятся, специально переспрашивает. Мы сидим в деревенском доме, возле расписанной причудливыми узорами печки. На стенах ковры, на коврах - танка - живопись или графика на индуистские мотивы. Сам домик - с солнышком на воротах и расписанным под радугу забором - в любой другой деревне стал бы местной достопримечательностью, но здесь в Окунево, что в

250 километрах от Омска, большинство строений такие.

- Кто мы? - Алсу прекрасно знает, кто такие дауншифтеры, но, чтобы показать, что ни она, ни ее гражданский муж Алексей к ним не относятся, специально переспрашивает. Мы сидим в деревенском доме, возле расписанной причудливыми узорами печки. На стенах ковры, на коврах - танка - живопись или графика на индуистские мотивы. Сам домик - с солнышком на воротах и расписанным под радугу забором - в любой другой деревне стал бы местной достопримечательностью, но здесь в Окунево, что в

250 километрах от Омска, большинство строений такие. О медвежьих тропках и тайне Заратуштры

Когда-то давно на самой заре человеческой цивилизации люди хотели познать истину. Не ту, утилитарную, которая приносит материальные блага или дает алгоритм действий в различных ситуациях, а глобальную, всепоглощающую. Люди преодолевали многочисленные препятствия, например, поднимались в горы в надежде, что боги милостиво улыбнутся и приоткроют свои тайны и тогда на вершине после суток бдения откроется то, что заставит увидеть мир по-другому. Видимо, истина все же открывалась. Не зря у многих народов горы считаются священными объектами…

Гора Большой Иремель. Высота 1582,3 метра. Сейчас это одно из самых раскрученных мест в республике. За острыми ощущениями сюда едут туристы, эзотерики, работники многочисленных, отмечающих юбилей офисов, художники, участники различных проектов и движений. За день на вершину поднимаются сотни человек. Когда-то давно на самой заре человеческой цивилизации люди хотели познать истину. Не ту, утилитарную, которая приносит материальные блага или дает алгоритм действий в различных ситуациях, а глобальную, всепоглощающую. Люди преодолевали многочисленные препятствия, например, поднимались в горы в надежде, что боги милостиво улыбнутся и приоткроют свои тайны и тогда на вершине после суток бдения откроется то, что заставит увидеть мир по-другому. Видимо, истина все же открывалась. Не зря у многих народов горы считаются священными объектами…

Гора Большой Иремель. Высота 1582,3 метра. Сейчас это одно из самых раскрученных мест в республике. За острыми ощущениями сюда едут туристы, эзотерики, работники многочисленных, отмечающих юбилей офисов, художники, участники различных проектов и движений. За день на вершину поднимаются сотни человек.

Ахуново: рождение легенды

Когда-то давно, пару тысяч лет назад в зауральской долине, затерянной средь хребтов, где берут начало реки Уй, Ай, Урал и Миасс, жили удивительные люди. Никто не знает, как они выглядели, на каком языке говорили, но они смотрели на небо и пытались разгадать его тайны. Неизвестно, что случилось с этими людьми, ушли ли они из этих мест или ассимилировались, но до сих пор об их любви к небу и звездам напоминают огромные камни. Когда-то давно, пару тысяч лет назад в зауральской долине, затерянной средь хребтов, где берут начало реки Уй, Ай, Урал и Миасс, жили удивительные люди. Никто не знает, как они выглядели, на каком языке говорили, но они смотрели на небо и пытались разгадать его тайны. Неизвестно, что случилось с этими людьми, ушли ли они из этих мест или ассимилировались, но до сих пор об их любви к небу и звездам напоминают огромные камни.

Электричка в прошлое

Читатели конечно же помнят цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского, впервые опубликованные в нашем журнале в 2002 году. Помнят, но не ждут, должно быть, об этом ничего новенького. Вот и снимок, который у фотографа именуется «Главная мечеть. Место жительства муфтия», настолько примелькался, что многие даже и не интересуются им - что, дескать, смотреть, за сто лет ничего не изменилось. А ведь именно этот снимок даёт разгадку на остававшийся пока без ответа вопрос: когда Сергей Михайлович был в Уфе, в каком месяце? А может, и в какой день? Читатели конечно же помнят цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского, впервые опубликованные в нашем журнале в 2002 году. Помнят, но не ждут, должно быть, об этом ничего новенького. Вот и снимок, который у фотографа именуется «Главная мечеть. Место жительства муфтия», настолько примелькался, что многие даже и не интересуются им - что, дескать, смотреть, за сто лет ничего не изменилось. А ведь именно этот снимок даёт разгадку на остававшийся пока без ответа вопрос: когда Сергей Михайлович был в Уфе, в каком месяце? А может, и в какой день?Краеугольный камень реки Ряузяк

Мы приближались к месту нашего назначения. Мы - это экспедиционный отряд Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, а место назначения - берег реки Ряузяк близ деревни Саргаево, что в Ишимбайском районе.

Странное название для реки - Ряузяк. Его можно понять как «срединные воды». И я живо представила себе, как в незапамятные времена пришли в долину люди из-за гор и остановились, увидев впереди иные горы, осели на этой земле, и стала река для них поистине «центром мира». На протяжении многих поколений пасли они лошадей, овец и коров на привольных лугах, собирали дикий мед в дуплах столетних лип, ловили серебристых хариусов, охотились на зверье. Да, в общем, и сейчас так живут в этих местах.

Вечером заглянул к нам на огонек Гани Исхаков, пастух из Саргаева. На «жигулях» и с мобильником. Понятное дело: хочется поговорить с приезжими людьми и себя показать. Вот он и рассказал, как дед его Гумер в молодости добывал камень для мельничных жерновов и возил в Оренбуржье, где в порядке натурального обмена ему насыпали зерна по весу жернова. Мы приближались к месту нашего назначения. Мы - это экспедиционный отряд Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, а место назначения - берег реки Ряузяк близ деревни Саргаево, что в Ишимбайском районе.

Странное название для реки - Ряузяк. Его можно понять как «срединные воды». И я живо представила себе, как в незапамятные времена пришли в долину люди из-за гор и остановились, увидев впереди иные горы, осели на этой земле, и стала река для них поистине «центром мира». На протяжении многих поколений пасли они лошадей, овец и коров на привольных лугах, собирали дикий мед в дуплах столетних лип, ловили серебристых хариусов, охотились на зверье. Да, в общем, и сейчас так живут в этих местах.

Вечером заглянул к нам на огонек Гани Исхаков, пастух из Саргаева. На «жигулях» и с мобильником. Понятное дело: хочется поговорить с приезжими людьми и себя показать. Вот он и рассказал, как дед его Гумер в молодости добывал камень для мельничных жерновов и возил в Оренбуржье, где в порядке натурального обмена ему насыпали зерна по весу жернова.Секрет душевной щедрости

Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями. Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями.Секрет душевной щедрости

Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями. Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подымалово сегодня живописная деревня недалеко от Уфы. Здесь, среди разбросанных домов с разноцветными крышами, идёт своим чередом обычная, почти городская жизнь. Пекут хлеб, ходят на работу, открыто несколько производств… Кажется, что так было всегда. А, впрочем, может быть, и не кажется. Ведь недаром местные жители во время распашки находили старинные монеты, затейливые металлические изделия… Когда же находки стали попадаться слишком часто – обратились к археологам.

Сегодня существует устойчивое мнение, что в эпоху позднего Средневековья территория Башкортостана была глухой периферией, окраиной Золотой Орды. Поэтому, когда 12 лет назад Геннадий Гарустович и Ильдар Акбулатов выехали в Подымалово и провели разведку, то предположили, что здесь была летовка одного из башкирских племен. Памятник зафиксировали и оставили под наблюдением. Но в ходе мониторинга стали замечать подкопы: грабители повадились искать клады, а значит, надо было действовать.

Подымалово сегодня живописная деревня недалеко от Уфы. Здесь, среди разбросанных домов с разноцветными крышами, идёт своим чередом обычная, почти городская жизнь. Пекут хлеб, ходят на работу, открыто несколько производств… Кажется, что так было всегда. А, впрочем, может быть, и не кажется. Ведь недаром местные жители во время распашки находили старинные монеты, затейливые металлические изделия… Когда же находки стали попадаться слишком часто – обратились к археологам.

Сегодня существует устойчивое мнение, что в эпоху позднего Средневековья территория Башкортостана была глухой периферией, окраиной Золотой Орды. Поэтому, когда 12 лет назад Геннадий Гарустович и Ильдар Акбулатов выехали в Подымалово и провели разведку, то предположили, что здесь была летовка одного из башкирских племен. Памятник зафиксировали и оставили под наблюдением. Но в ходе мониторинга стали замечать подкопы: грабители повадились искать клады, а значит, надо было действовать.  Археологический сезон 2021 оказался очень щедрым на экспедиции. Ученые проводили раскопки в разных уголках республики и уже готовы поделиться первыми результатами.

Южные ворота Уфы

Монумент Дружбы, плещет Белая о стены новой набережной, зелень склона венчает куб здания правительства и тает в знойном мареве конный памятник - таким при въезде привычно открывается наш город.

Археологический сезон 2021 оказался очень щедрым на экспедиции. Ученые проводили раскопки в разных уголках республики и уже готовы поделиться первыми результатами.

Южные ворота Уфы

Монумент Дружбы, плещет Белая о стены новой набережной, зелень склона венчает куб здания правительства и тает в знойном мареве конный памятник - таким при въезде привычно открывается наш город.  Долгожданные отпуска в этом году у многих уфимцев пройдут по незапланированному сценарию. Однако закрытые границы не повод оставаться дома. Тем более, что даже в 100 километрах от Уфы можно найти немало красивых мест для семейного отдыха. Мы подготовили обзор самых популярных локаций для поездок «одного дня» и на выходные. Все, что вам понадобится, - желание выбраться из города, термос с чаем и приятная компания.

Долгожданные отпуска в этом году у многих уфимцев пройдут по незапланированному сценарию. Однако закрытые границы не повод оставаться дома. Тем более, что даже в 100 километрах от Уфы можно найти немало красивых мест для семейного отдыха. Мы подготовили обзор самых популярных локаций для поездок «одного дня» и на выходные. Все, что вам понадобится, - желание выбраться из города, термос с чаем и приятная компания. Можно ли в Уфе научиться традиционным ремеслам или для этого обязательно нужно ехать в глубинку? Для чего сегодня дети и взрослые лепят горшки из глины, пропадают в архивах, восстанавливая забытые технологии ювелирного мастерства, и ткут половички на столетних станках?

Культурный код

Народные ремесла надо возрождать, – эта фраза часто звучит как аксиома. Но зачем, если в магазинах большой выбор ткани и нет никакого смысла в том, чтобы просиживать за ткацким станком долгие вечера.

Можно ли в Уфе научиться традиционным ремеслам или для этого обязательно нужно ехать в глубинку? Для чего сегодня дети и взрослые лепят горшки из глины, пропадают в архивах, восстанавливая забытые технологии ювелирного мастерства, и ткут половички на столетних станках?

Культурный код

Народные ремесла надо возрождать, – эта фраза часто звучит как аксиома. Но зачем, если в магазинах большой выбор ткани и нет никакого смысла в том, чтобы просиживать за ткацким станком долгие вечера. Статистика уверяет, что число туристов, посещающих Башкортостан, постоянно растет. Однако в самой отрасли проблем еще немало. Одни эксперты считают, что ставку нужно делать на жителей республики и тех, кто живет в радиусе тысячи километров от Уфы.

Статистика уверяет, что число туристов, посещающих Башкортостан, постоянно растет. Однако в самой отрасли проблем еще немало. Одни эксперты считают, что ставку нужно делать на жителей республики и тех, кто живет в радиусе тысячи километров от Уфы.  Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ включило усадьбу Зии Камали в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Краеведу Татьяне Тарасовой удалось найти уникальные архивные документы. Согласно им, усадьба №83 (ныне - 89) по ул. Никольской (ныне ул. Мажита Гафури) принадлежала Камалетдинову Фарвазетдину (как и Парвазетдин - одна из форм написания имени Зии Камали, - прим. автора). Он приобрел ее между 1908 и 1911 годами у Ивана Степановича Сергеева.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ включило усадьбу Зии Камали в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

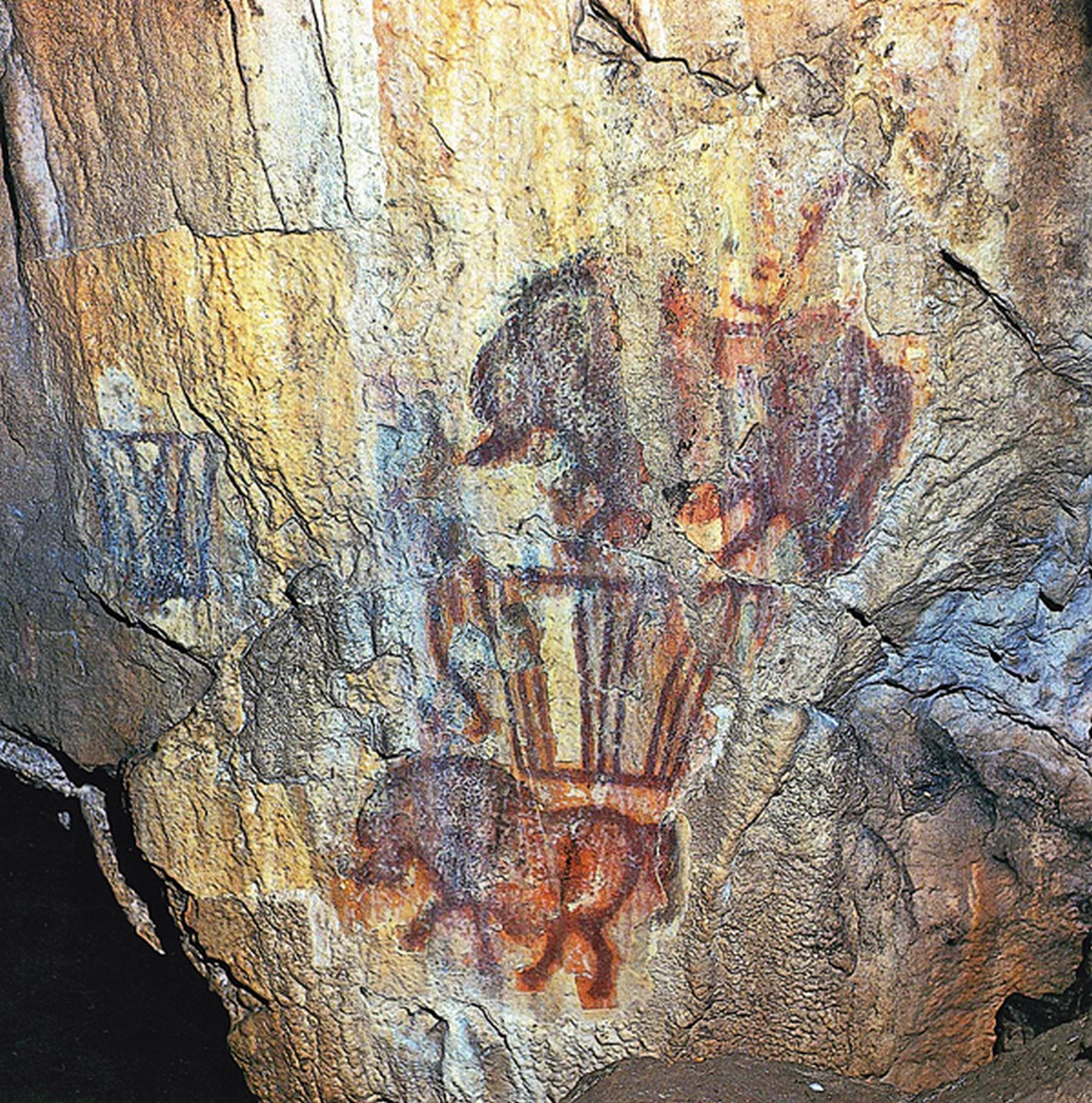

Краеведу Татьяне Тарасовой удалось найти уникальные архивные документы. Согласно им, усадьба №83 (ныне - 89) по ул. Никольской (ныне ул. Мажита Гафури) принадлежала Камалетдинову Фарвазетдину (как и Парвазетдин - одна из форм написания имени Зии Камали, - прим. автора). Он приобрел ее между 1908 и 1911 годами у Ивана Степановича Сергеева. Какими они были, первые люди, перешагнувшие границы современной республики? Откуда пришли и какие следы оставили? Почти шестьдесят лет назад открытие Александра Рюмина перевернуло мир: найденные фрагменты жизни (и творчества!) эпохи верхнего палеолита на Урале заставили совершенно по-новому взглянуть на представления о первобытности. Однако за многие тысячелетия до того, как рука безымянного художника нанесла первые штрихи на каменный холст Шульган-Таша, эти места уже познали поступь нашего невероятно далекого пращура.

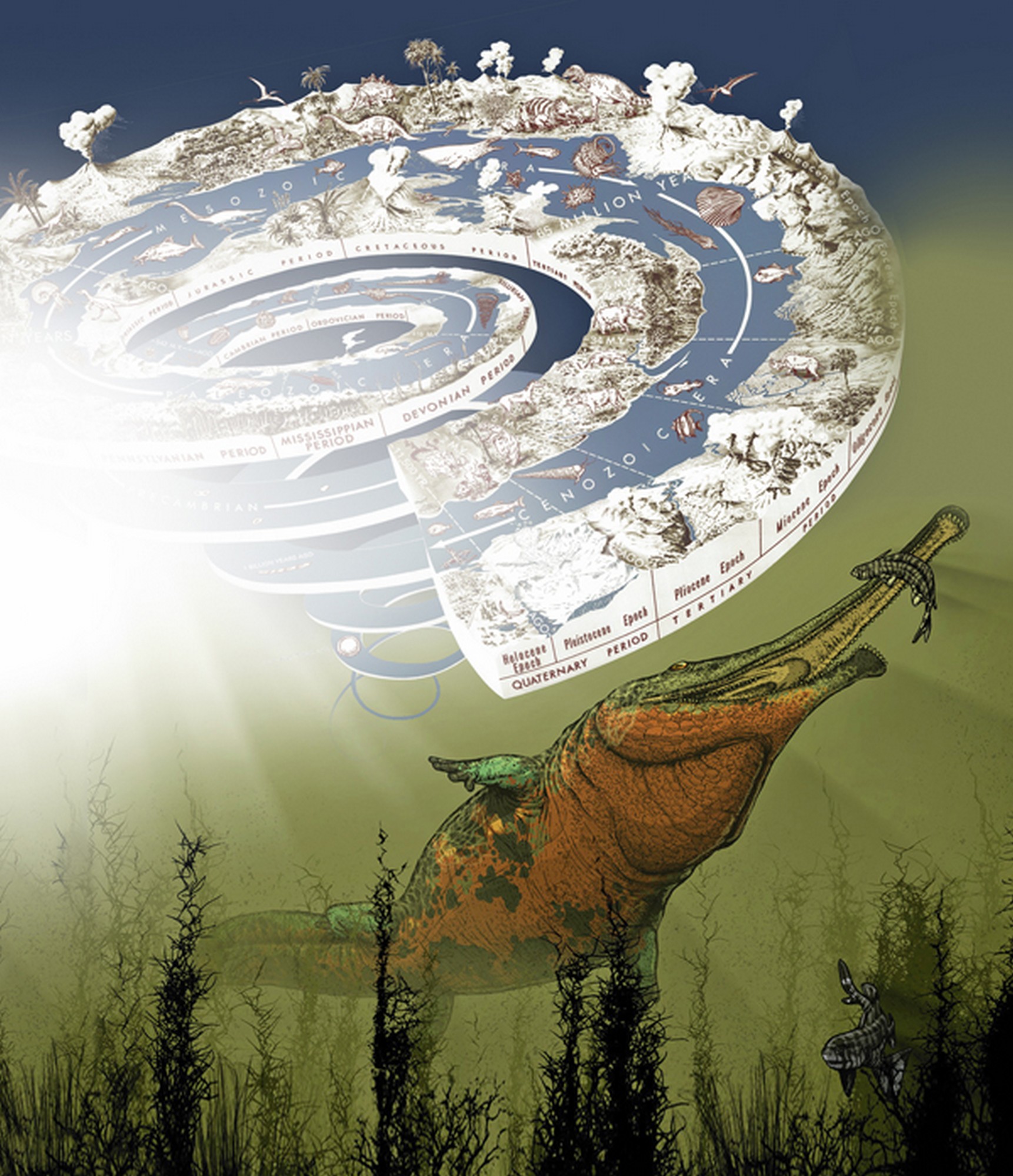

Какими они были, первые люди, перешагнувшие границы современной республики? Откуда пришли и какие следы оставили? Почти шестьдесят лет назад открытие Александра Рюмина перевернуло мир: найденные фрагменты жизни (и творчества!) эпохи верхнего палеолита на Урале заставили совершенно по-новому взглянуть на представления о первобытности. Однако за многие тысячелетия до того, как рука безымянного художника нанесла первые штрихи на каменный холст Шульган-Таша, эти места уже познали поступь нашего невероятно далекого пращура.  Уфимец Станислав Титов помнит, как будучи старшеклассником не на шутку увлекся палеонтологией и решил поискать окаменелости в ближайших строительных отвалах. Особо не надеялся, однако уже через четверть часа в сите стали оставаться не только камни, но и застывшие свидетели «детства планеты». Недавно мужчина вспомнил про шкатулку с юношескими сокровищами и решил отдать находки в Национальный музей.

Уфимец Станислав Титов помнит, как будучи старшеклассником не на шутку увлекся палеонтологией и решил поискать окаменелости в ближайших строительных отвалах. Особо не надеялся, однако уже через четверть часа в сите стали оставаться не только камни, но и застывшие свидетели «детства планеты». Недавно мужчина вспомнил про шкатулку с юношескими сокровищами и решил отдать находки в Национальный музей.  Под честное слово

Без малого 12 лет прошло с того дня, как из окна автобуса Нияз Мажитов углядел, что на уникальном памятнике, известном еще с 50-х годов, заворочалась строительная техника. Так широкая общественность узнала о городище Уфа-II, а научная вступила в долгую и изнурительную борьбу за сохранение памятника. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вся территория городища выведена из зоны застройки и точка в многолетнем споре поставлена. Но подобные проблемы, увы, встречаются в каждом регионе. Виной тому не только огрехи законодательства, но и отсутствие понимания значимости подобных исследований.

Сегодня вполне серьезно обсуждается внесение поправок в Федеральный закон № 73, которые полностью изменят принципы сохранения исторического наследия.

Под честное слово

Без малого 12 лет прошло с того дня, как из окна автобуса Нияз Мажитов углядел, что на уникальном памятнике, известном еще с 50-х годов, заворочалась строительная техника. Так широкая общественность узнала о городище Уфа-II, а научная вступила в долгую и изнурительную борьбу за сохранение памятника. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вся территория городища выведена из зоны застройки и точка в многолетнем споре поставлена. Но подобные проблемы, увы, встречаются в каждом регионе. Виной тому не только огрехи законодательства, но и отсутствие понимания значимости подобных исследований.

Сегодня вполне серьезно обсуждается внесение поправок в Федеральный закон № 73, которые полностью изменят принципы сохранения исторического наследия.  Глядя на медленно тонущее в притихшем озере солнце, понимаешь, как необходимы человеку такие минуты единения с природой. Водная гладь Кандры-куля, испещренная мелкой рябью, помнит закаты тысячелетней давности и бережно хранит все легенды, сложенные на его берегах.

Глядя на медленно тонущее в притихшем озере солнце, понимаешь, как необходимы человеку такие минуты единения с природой. Водная гладь Кандры-куля, испещренная мелкой рябью, помнит закаты тысячелетней давности и бережно хранит все легенды, сложенные на его берегах.  Сердце праведника

Едва появляется на березах молодая зелень, как по лесной тропе у подножия Ауштау устремляется нескончаемый поток людей. Полные сил юноши, сгорбившиеся под тяжестью лет бабушки, младенцы в колясках… Кого только не встретишь на исходе весны. Идут в основном молча, думают о чем-то сокровенном, но каждый непременно несет ведра, пластиковые бутыли, а где-то промелькнет и внушительная фляга. Всего 20 дней будет бить из земли святой источник Аулия, избавляющий от телесной и душевной боли и дарующий долголетие и силы, поэтому надо успеть запастись природным «лекарством» на целый год.

Сердце праведника

Едва появляется на березах молодая зелень, как по лесной тропе у подножия Ауштау устремляется нескончаемый поток людей. Полные сил юноши, сгорбившиеся под тяжестью лет бабушки, младенцы в колясках… Кого только не встретишь на исходе весны. Идут в основном молча, думают о чем-то сокровенном, но каждый непременно несет ведра, пластиковые бутыли, а где-то промелькнет и внушительная фляга. Всего 20 дней будет бить из земли святой источник Аулия, избавляющий от телесной и душевной боли и дарующий долголетие и силы, поэтому надо успеть запастись природным «лекарством» на целый год.  Здесь узкой лентой вьется Урал и высится гора Кантуба, седеет степной ковыль и, конечно, живут люди… Как и сто и тысячу лет назад. Об этом напоминают не только легенды, но и древние курганы у деревни Москово. Когда же в середине 60-х годов Нияз Мажитов начал их исследование, местные жители встретили экспедицию настороженно. Оказывается, они верили, что погребенный у горы воин помогал их предкам (а в случае чего, поможет и им) отражать вражеские набеги. Для этого его «призывали» специальным ритуалом.

Здесь узкой лентой вьется Урал и высится гора Кантуба, седеет степной ковыль и, конечно, живут люди… Как и сто и тысячу лет назад. Об этом напоминают не только легенды, но и древние курганы у деревни Москово. Когда же в середине 60-х годов Нияз Мажитов начал их исследование, местные жители встретили экспедицию настороженно. Оказывается, они верили, что погребенный у горы воин помогал их предкам (а в случае чего, поможет и им) отражать вражеские набеги. Для этого его «призывали» специальным ритуалом. Подмечено, что в пути к святым местам человека ждут испытания. Так случилось и с нами. После благополучно обнаруженного Белорецка навигатор завел нас сначала на глиняную трассу (по версии электронной карты федеральный маршрут Уфа - Троицк!), а затем кружил между деревнями Баттал и Аслаево, пока у села Рахметово лихая башкирочка за рулем внедорожника не подсказала партизанскую тропу сквозь ковыльные степи Учалинского района к асфальту челябинского Зауралья. После двух часов метаний под дождем по проселочному бездорожью областная магистраль соседей показалась шедевром дорожного строительства. И мы-таки добрались до Верхнеуральска, откуда шоссейка прямиком вела к заветному пункту назначения. Наконец, и солнце выглянуло, а с ним эмоции отчаянья сменились на волнения долгожданной встречи…

Подмечено, что в пути к святым местам человека ждут испытания. Так случилось и с нами. После благополучно обнаруженного Белорецка навигатор завел нас сначала на глиняную трассу (по версии электронной карты федеральный маршрут Уфа - Троицк!), а затем кружил между деревнями Баттал и Аслаево, пока у села Рахметово лихая башкирочка за рулем внедорожника не подсказала партизанскую тропу сквозь ковыльные степи Учалинского района к асфальту челябинского Зауралья. После двух часов метаний под дождем по проселочному бездорожью областная магистраль соседей показалась шедевром дорожного строительства. И мы-таки добрались до Верхнеуральска, откуда шоссейка прямиком вела к заветному пункту назначения. Наконец, и солнце выглянуло, а с ним эмоции отчаянья сменились на волнения долгожданной встречи…

Древние металлистки

Головной убор, украшенный тысячей стеклянных бусин, с голубоватыми от времени бронзовыми накладками, с которых свисали затейливо вырезанные подвески. Нагрудные бронзовые бляхи, украшенные узором в виде концентрических кругов. Набор костяных стрел, оселок для заточки и челюсти объектов охоты - лисиц. 40-сантиметровый боевой нож, средний между ножом, шпагой и стилетом. Все эти артефакты найдены вблизи села Старокиргизово Илишевского района.

Древние металлистки

Головной убор, украшенный тысячей стеклянных бусин, с голубоватыми от времени бронзовыми накладками, с которых свисали затейливо вырезанные подвески. Нагрудные бронзовые бляхи, украшенные узором в виде концентрических кругов. Набор костяных стрел, оселок для заточки и челюсти объектов охоты - лисиц. 40-сантиметровый боевой нож, средний между ножом, шпагой и стилетом. Все эти артефакты найдены вблизи села Старокиргизово Илишевского района.

Впереди еще немало теплых дней, но туроператоры уже подводят первые итоги минувшего сезона. Одним из главных трендов по-прежнему остается развитие внутреннего туризма. Башкортостан обязан нащупать свою неповторимую «золотую жилу» - свой эксклюзив. В сознании многих въезжающих туристов наша республика ассоциируется с исламом. Наш гостиничный бизнес откликнулся на перспективный тренд: как минимум в двух отелях готовы предложить номера со статусом «Халяль», и в республике не возникнет проблем с поставками разрешенной для мусульман продукции. Конечно, у нас пока нет достопримечательностей уровня музея-заповедника «Великий Болгар», например, как у наших соседей. Но среди верующих очень популярна святыня на горе Нарыстау. Только в прошлом году эти места посетило более 80 тысяч паломников. А в 50 км от Уфы расположены овеянные легендами мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана, которые при должном внимании могут стать достойным археолого-туристическим комплексом.

Впереди еще немало теплых дней, но туроператоры уже подводят первые итоги минувшего сезона. Одним из главных трендов по-прежнему остается развитие внутреннего туризма. Башкортостан обязан нащупать свою неповторимую «золотую жилу» - свой эксклюзив. В сознании многих въезжающих туристов наша республика ассоциируется с исламом. Наш гостиничный бизнес откликнулся на перспективный тренд: как минимум в двух отелях готовы предложить номера со статусом «Халяль», и в республике не возникнет проблем с поставками разрешенной для мусульман продукции. Конечно, у нас пока нет достопримечательностей уровня музея-заповедника «Великий Болгар», например, как у наших соседей. Но среди верующих очень популярна святыня на горе Нарыстау. Только в прошлом году эти места посетило более 80 тысяч паломников. А в 50 км от Уфы расположены овеянные легендами мавзолеи Хусейн-бека и Тура-хана, которые при должном внимании могут стать достойным археолого-туристическим комплексом.

- Я вел раскопки лопатой. Естественно, после каждого движения земля перебирается, просеивается – каждый комочек проходит через наши руки. Как только замечаем какие-то вкрапления, зачищаем кисточкой, совочком, ножом. Так мы и нашли эту серебряную серьгу, - рассказывает археолог Марсель Шамсутдинов.

- Я вел раскопки лопатой. Естественно, после каждого движения земля перебирается, просеивается – каждый комочек проходит через наши руки. Как только замечаем какие-то вкрапления, зачищаем кисточкой, совочком, ножом. Так мы и нашли эту серебряную серьгу, - рассказывает археолог Марсель Шамсутдинов.

Бирск - обладатель солидной истории и впечатляющего набора сохраненных храмов, которые недавно почтил своим визитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Далее - рассказ о нравах местных купцов, концепция классического уездного города и прочие составляющие местного колорита.

Бирск - обладатель солидной истории и впечатляющего набора сохраненных храмов, которые недавно почтил своим визитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Далее - рассказ о нравах местных купцов, концепция классического уездного города и прочие составляющие местного колорита.

Миллионы лет назад в этих местах плескались морские волны, море называлось Кунгурским. В одну штормовую ночь при приливе на мелководье всплыл громадный кит. Пока он пытался уплыть, шторм прекратился, и море ушло из этих мест. Кит оказался на суше, от долгого лежания окаменел. Местность обросла землей, и гигант оказался под ней, на нем выросли деревья, а потом и лес. Где он лежит, можно узнать только по родникам: Трушанка и Ильинский ключи вытекают из глаз кита, а дыхательное отверстие приходится как раз против Святого ключа. Такую легенду о возникновении города приводит в своей книге «Бирская старина» краевед Саитзян Сахратуллин.

Миллионы лет назад в этих местах плескались морские волны, море называлось Кунгурским. В одну штормовую ночь при приливе на мелководье всплыл громадный кит. Пока он пытался уплыть, шторм прекратился, и море ушло из этих мест. Кит оказался на суше, от долгого лежания окаменел. Местность обросла землей, и гигант оказался под ней, на нем выросли деревья, а потом и лес. Где он лежит, можно узнать только по родникам: Трушанка и Ильинский ключи вытекают из глаз кита, а дыхательное отверстие приходится как раз против Святого ключа. Такую легенду о возникновении города приводит в своей книге «Бирская старина» краевед Саитзян Сахратуллин. Властители зимы

Деревня Йоулупукки, Беловежская Пуща, Аляска (город Северный Полюс), французский Либурн, удмуртский Шаркан, татарская деревня Яна Кырлай, город Улан-Удэ и, конечно, Великий Устюг - что объединяет все эти места? Там обитают Деды Морозы!

Властители зимы

Деревня Йоулупукки, Беловежская Пуща, Аляска (город Северный Полюс), французский Либурн, удмуртский Шаркан, татарская деревня Яна Кырлай, город Улан-Удэ и, конечно, Великий Устюг - что объединяет все эти места? Там обитают Деды Морозы!  Главным оружием башкирского воина долгое время был лук. Именно башкирские всадники в последний раз в мировой истории массово применили лук во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии

1813-1814 годов. Затем это оружие вышло из употребления, но интерес к нему не пропал. В наши дни в республике есть мастера, способные делать весьма точные копии башкирского боевого лука, который вполне можно назвать одним из символов национальной воинской славы. Не случайно современные реплики башкирских

луков в качестве памятных подарков вручались членам правительственных делегаций, приехавших в Уфу на саммиты ШОС и БРИКС.

Главным оружием башкирского воина долгое время был лук. Именно башкирские всадники в последний раз в мировой истории массово применили лук во время Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии

1813-1814 годов. Затем это оружие вышло из употребления, но интерес к нему не пропал. В наши дни в республике есть мастера, способные делать весьма точные копии башкирского боевого лука, который вполне можно назвать одним из символов национальной воинской славы. Не случайно современные реплики башкирских

луков в качестве памятных подарков вручались членам правительственных делегаций, приехавших в Уфу на саммиты ШОС и БРИКС. Бархат и шелк из Средней Азии, киргизское праздничное убранство верблюда, шелкомотальное колесо из Бухарского эмирата, интерьер палатки для летних выездов эмира, костюм шамана из Тывы, некогда входившей в состав Китайской империи, ковры - азербайджанский, лезгинский; дорожные шахматы; статуэтки Будды из Бурятии… Все это - символы национальных культур и наследие Великого шелкового пути, некогда связывавшего эти страны и народы. Более 400 подобных экспонатов можно увидеть на выставке «Традиционная культура народов Евразии» в Национальном музее РБ, основой которой послужила коллекция Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге.

Бархат и шелк из Средней Азии, киргизское праздничное убранство верблюда, шелкомотальное колесо из Бухарского эмирата, интерьер палатки для летних выездов эмира, костюм шамана из Тывы, некогда входившей в состав Китайской империи, ковры - азербайджанский, лезгинский; дорожные шахматы; статуэтки Будды из Бурятии… Все это - символы национальных культур и наследие Великого шелкового пути, некогда связывавшего эти страны и народы. Более 400 подобных экспонатов можно увидеть на выставке «Традиционная культура народов Евразии» в Национальном музее РБ, основой которой послужила коллекция Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Когда в студии художественного текстиля «Кускар», к которой и я имею честь примыкать, занялись изготовлением славянских обережных и игровых кукол, возник естественный вопрос: существовало ли нечто подобное у башкирского народа или исламские традиции с запретом на изображение живых существ полностью вывели рукодельных кукол из обихода. Обратились к специалистам-этнографам.

Когда в студии художественного текстиля «Кускар», к которой и я имею честь примыкать, занялись изготовлением славянских обережных и игровых кукол, возник естественный вопрос: существовало ли нечто подобное у башкирского народа или исламские традиции с запретом на изображение живых существ полностью вывели рукодельных кукол из обихода. Обратились к специалистам-этнографам. В минувшем году мировая тюркская общественность отметила День рождения своей Международной организации ТЮРКСОЙ, завоевавшей за эти годы авторитет и признание в десятках государств, успешно налажено сотрудничество с ЮНЕСКО, под патронатом которого проходят многие совместные проекты.

В канун же Нового года в турецком городе Эскишехир (в переводе Старый город) впервые состоялся Международный телевизионный конкурс вокалистов «Turkvizyon-2013», в числе 24 конкурсантов Башкортостан на нем представляла солистка Городского Дворца культуры Диана Ишниязова. В это же время в Эскишехир на медийный форум съехались представители средств массовой информации из 26 стран мира, включая такие регионы России как, Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Алтай, где проживают тюрки. Два дня, наполненные новыми знакомствами и впечатлениями, стали незабываемыми для всех участников.

В минувшем году мировая тюркская общественность отметила День рождения своей Международной организации ТЮРКСОЙ, завоевавшей за эти годы авторитет и признание в десятках государств, успешно налажено сотрудничество с ЮНЕСКО, под патронатом которого проходят многие совместные проекты.

В канун же Нового года в турецком городе Эскишехир (в переводе Старый город) впервые состоялся Международный телевизионный конкурс вокалистов «Turkvizyon-2013», в числе 24 конкурсантов Башкортостан на нем представляла солистка Городского Дворца культуры Диана Ишниязова. В это же время в Эскишехир на медийный форум съехались представители средств массовой информации из 26 стран мира, включая такие регионы России как, Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Алтай, где проживают тюрки. Два дня, наполненные новыми знакомствами и впечатлениями, стали незабываемыми для всех участников. 12 октября в Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-туристский форум (в рамках которого прошли научно-практическая конференция, тематические круглые столы), призванный выработать алгоритм продвижения имиджа России для привлечения туристов в регионы. «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России» - новые историко-культурные проекты были представлены для обсуждения специалистами, учеными, общественными деятелями из Москвы, Питера и многих российских городов. По мнению аналитиков, большие перспективы у такого интересного и пока еще мало раскрученного проекта, как «Великий шелковый путь». На первом этапе в него вошли Алтайский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Астраханская область и Татарстан. К сожалению, в этом ряду нет Башкортостана, которому, как говорится, сам бог велел в преддверии саммитов ШОС и БРИКС включиться в этот проект, используя все накопленное историко-культурное наследие и научный потенциал, в полной мере отвечающий заданной тематике. И хочется надеяться, что нам все же удастся восполнить образовавшийся пробел и стать полноправными участниками столь важного для нашего региона гуманитарного проекта...

12 октября в Санкт-Петербурге завершился Международный культурно-туристский форум (в рамках которого прошли научно-практическая конференция, тематические круглые столы), призванный выработать алгоритм продвижения имиджа России для привлечения туристов в регионы. «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье России» - новые историко-культурные проекты были представлены для обсуждения специалистами, учеными, общественными деятелями из Москвы, Питера и многих российских городов. По мнению аналитиков, большие перспективы у такого интересного и пока еще мало раскрученного проекта, как «Великий шелковый путь». На первом этапе в него вошли Алтайский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Астраханская область и Татарстан. К сожалению, в этом ряду нет Башкортостана, которому, как говорится, сам бог велел в преддверии саммитов ШОС и БРИКС включиться в этот проект, используя все накопленное историко-культурное наследие и научный потенциал, в полной мере отвечающий заданной тематике. И хочется надеяться, что нам все же удастся восполнить образовавшийся пробел и стать полноправными участниками столь важного для нашего региона гуманитарного проекта... В начале мая в Челябинскую область съедутся исследователи со всей страны. Сразу несколько полевых экспедиций будут искать следы метеорита. Кое-что у исследователей уже есть. Собранные в первые дни после падения объекта осколки на озере Чебаркуль переданы в Комитет по метеоритам РАН. Записи с видеорегистраторов, сделанные в Челябинской области, облетели весь мир. Правда, метеоритов на самом деле было два. Один из них 15 февраля взорвался над Челябинской областью. Но за 4 дня до этого, в ночь на 11 февраля, болид пролетел над территорией нашей республики. И взорвался где-то в районе Кумертау.

В начале мая в Челябинскую область съедутся исследователи со всей страны. Сразу несколько полевых экспедиций будут искать следы метеорита. Кое-что у исследователей уже есть. Собранные в первые дни после падения объекта осколки на озере Чебаркуль переданы в Комитет по метеоритам РАН. Записи с видеорегистраторов, сделанные в Челябинской области, облетели весь мир. Правда, метеоритов на самом деле было два. Один из них 15 февраля взорвался над Челябинской областью. Но за 4 дня до этого, в ночь на 11 февраля, болид пролетел над территорией нашей республики. И взорвался где-то в районе Кумертау. Когда оказываешься в чаще, восприятие мира меняется. Звуки кажутся громче, запахи острее, появляются новые цветовые оттенки. Но забираться глубоко в лес рискнет далеко не каждый, ведь ощущение, что мир вокруг тебя чужой, не покидает ни на мгновение. Для леса не имеет значения, сколько оперативной памяти в мобильном телефоне, какой мощности GPS-навигатор и какой зум у цифровика на шее. У него свои законы и свой Хозяин. У нас его зовут шурале.

Когда оказываешься в чаще, восприятие мира меняется. Звуки кажутся громче, запахи острее, появляются новые цветовые оттенки. Но забираться глубоко в лес рискнет далеко не каждый, ведь ощущение, что мир вокруг тебя чужой, не покидает ни на мгновение. Для леса не имеет значения, сколько оперативной памяти в мобильном телефоне, какой мощности GPS-навигатор и какой зум у цифровика на шее. У него свои законы и свой Хозяин. У нас его зовут шурале. Когда-то давно люди верили, что мир состоит из трех частей. Мы живем в среднем, в верхнем обитают боги, в нижнем - духи предков. Но миры не замкнуты, и если очень нужно испросить совета, то можно совершить путешествие в верхний или нижний миры, чтобы узнать будущее, вылечиться от хворей, да и просто осознать свое место в жизни. Осуществляли такие путешествия шаманы, иногда они брали с собой сородичей. Следы шаманизма есть во всех странах. Общеизвестными благодаря Кастанеде стали практики Дона Хуана, характерные для Южной Америки. Проводятся исследования по сибирскому шаманизму, да и в дохристианских традициях исследователи видят все больше отсылов к тому, что без шаманов никак не обходилось. А был ли шаманизм у нас в республике?

Когда-то давно люди верили, что мир состоит из трех частей. Мы живем в среднем, в верхнем обитают боги, в нижнем - духи предков. Но миры не замкнуты, и если очень нужно испросить совета, то можно совершить путешествие в верхний или нижний миры, чтобы узнать будущее, вылечиться от хворей, да и просто осознать свое место в жизни. Осуществляли такие путешествия шаманы, иногда они брали с собой сородичей. Следы шаманизма есть во всех странах. Общеизвестными благодаря Кастанеде стали практики Дона Хуана, характерные для Южной Америки. Проводятся исследования по сибирскому шаманизму, да и в дохристианских традициях исследователи видят все больше отсылов к тому, что без шаманов никак не обходилось. А был ли шаманизм у нас в республике? «Могила Ермака находится в Башкирии». Эта весть облетела медиа-пространство с невероятной скоростью. Собираясь в командировку, не могла не поймать себя на обидной мысли: захоронение нашли не наши археологи, а челябинский самоучка Федор Жижилев. В области он известный человек - постоянно ездит по экспедициям, ищет тайны и загадки. Со временем он расширил географию и стал частым гостем в Миякинском районе. И вот он вместе с археологами из Южно-Уральского государственного университета приехал в село в разведывательную экспедицию, приоткрывать завесу тайны.

«Могила Ермака находится в Башкирии». Эта весть облетела медиа-пространство с невероятной скоростью. Собираясь в командировку, не могла не поймать себя на обидной мысли: захоронение нашли не наши археологи, а челябинский самоучка Федор Жижилев. В области он известный человек - постоянно ездит по экспедициям, ищет тайны и загадки. Со временем он расширил географию и стал частым гостем в Миякинском районе. И вот он вместе с археологами из Южно-Уральского государственного университета приехал в село в разведывательную экспедицию, приоткрывать завесу тайны. - Кто мы? - Алсу прекрасно знает, кто такие дауншифтеры, но, чтобы показать, что ни она, ни ее гражданский муж Алексей к ним не относятся, специально переспрашивает. Мы сидим в деревенском доме, возле расписанной причудливыми узорами печки. На стенах ковры, на коврах - танка - живопись или графика на индуистские мотивы. Сам домик - с солнышком на воротах и расписанным под радугу забором - в любой другой деревне стал бы местной достопримечательностью, но здесь в Окунево, что в

250 километрах от Омска, большинство строений такие.

- Кто мы? - Алсу прекрасно знает, кто такие дауншифтеры, но, чтобы показать, что ни она, ни ее гражданский муж Алексей к ним не относятся, специально переспрашивает. Мы сидим в деревенском доме, возле расписанной причудливыми узорами печки. На стенах ковры, на коврах - танка - живопись или графика на индуистские мотивы. Сам домик - с солнышком на воротах и расписанным под радугу забором - в любой другой деревне стал бы местной достопримечательностью, но здесь в Окунево, что в

250 километрах от Омска, большинство строений такие.  Есть теория, что индейцы пришли в Америку в свое время через Берингов пролив. Эти данные подтверждают антропологи, находя много общего между коренными американцами и жителями Азии. Существуют версии, что строительство пирамид в Перу и тех, что в Гизе, было обусловлено схожими верованиями. Но все равно культура народов этого континента кажется слишком далекой от нас. Однако вскоре традиционное мнение об индейцах может сильно перемениться. Совсем рядышком с нашей республикой в Саткинском районе Челябинской области найден геоглиф. Эта новость стала общероссийской сенсацией. Еще бы, ведь таких объектов в нашей стране никогда не находили. Геоглифы характерны для Южной Америки, но никак не для нас. Что это? Очередная «утка» или ключ к разгадке уральских тайн? Журнал «Уфа» решил в этом разобраться.

Есть теория, что индейцы пришли в Америку в свое время через Берингов пролив. Эти данные подтверждают антропологи, находя много общего между коренными американцами и жителями Азии. Существуют версии, что строительство пирамид в Перу и тех, что в Гизе, было обусловлено схожими верованиями. Но все равно культура народов этого континента кажется слишком далекой от нас. Однако вскоре традиционное мнение об индейцах может сильно перемениться. Совсем рядышком с нашей республикой в Саткинском районе Челябинской области найден геоглиф. Эта новость стала общероссийской сенсацией. Еще бы, ведь таких объектов в нашей стране никогда не находили. Геоглифы характерны для Южной Америки, но никак не для нас. Что это? Очередная «утка» или ключ к разгадке уральских тайн? Журнал «Уфа» решил в этом разобраться. - В прошлом году мы обследовали Федоровский район, - кандидат исторических наук Николай Щербаков достает объемную карту. На ней полукружиями отмечены курганы. - В удовлетворительном состоянии находится только 9 памятников из 37!

В этом году Николай Борисович с коллегами обследуют еще 13 районов. О результатах пока говорить рано, но ситуация там явно не лучше. Цель экспедиций - провести инвентаризацию археологических памятников и тем самым прекратить уничтожение объектов нашей истории, в том числе и обуздать «черных копателей».

- В прошлом году мы обследовали Федоровский район, - кандидат исторических наук Николай Щербаков достает объемную карту. На ней полукружиями отмечены курганы. - В удовлетворительном состоянии находится только 9 памятников из 37!

В этом году Николай Борисович с коллегами обследуют еще 13 районов. О результатах пока говорить рано, но ситуация там явно не лучше. Цель экспедиций - провести инвентаризацию археологических памятников и тем самым прекратить уничтожение объектов нашей истории, в том числе и обуздать «черных копателей».

Когда-то давно на самой заре человеческой цивилизации люди хотели познать истину. Не ту, утилитарную, которая приносит материальные блага или дает алгоритм действий в различных ситуациях, а глобальную, всепоглощающую. Люди преодолевали многочисленные препятствия, например, поднимались в горы в надежде, что боги милостиво улыбнутся и приоткроют свои тайны и тогда на вершине после суток бдения откроется то, что заставит увидеть мир по-другому. Видимо, истина все же открывалась. Не зря у многих народов горы считаются священными объектами…

Гора Большой Иремель. Высота 1582,3 метра. Сейчас это одно из самых раскрученных мест в республике. За острыми ощущениями сюда едут туристы, эзотерики, работники многочисленных, отмечающих юбилей офисов, художники, участники различных проектов и движений. За день на вершину поднимаются сотни человек.

Когда-то давно на самой заре человеческой цивилизации люди хотели познать истину. Не ту, утилитарную, которая приносит материальные блага или дает алгоритм действий в различных ситуациях, а глобальную, всепоглощающую. Люди преодолевали многочисленные препятствия, например, поднимались в горы в надежде, что боги милостиво улыбнутся и приоткроют свои тайны и тогда на вершине после суток бдения откроется то, что заставит увидеть мир по-другому. Видимо, истина все же открывалась. Не зря у многих народов горы считаются священными объектами…

Гора Большой Иремель. Высота 1582,3 метра. Сейчас это одно из самых раскрученных мест в республике. За острыми ощущениями сюда едут туристы, эзотерики, работники многочисленных, отмечающих юбилей офисов, художники, участники различных проектов и движений. За день на вершину поднимаются сотни человек.

Учалинский район. Деревня Шарипово. Тридцать домов, сорок с небольшим жителей. Доехать сюда можно только на машине или пройти на своих двоих семь километров от соседней деревни Старобайрамгулово. Что ловить в такой глубинке? Однако каждый год сюда приезжают паломники, чтобы увидеть место, где в 1833 году родился один из самых известных мусульманских деятелей Зайнулла Расулев.

Учалинский район. Деревня Шарипово. Тридцать домов, сорок с небольшим жителей. Доехать сюда можно только на машине или пройти на своих двоих семь километров от соседней деревни Старобайрамгулово. Что ловить в такой глубинке? Однако каждый год сюда приезжают паломники, чтобы увидеть место, где в 1833 году родился один из самых известных мусульманских деятелей Зайнулла Расулев. Когда-то давно, пару тысяч лет назад в зауральской долине, затерянной средь хребтов, где берут начало реки Уй, Ай, Урал и Миасс, жили удивительные люди. Никто не знает, как они выглядели, на каком языке говорили, но они смотрели на небо и пытались разгадать его тайны. Неизвестно, что случилось с этими людьми, ушли ли они из этих мест или ассимилировались, но до сих пор об их любви к небу и звездам напоминают огромные камни.

Когда-то давно, пару тысяч лет назад в зауральской долине, затерянной средь хребтов, где берут начало реки Уй, Ай, Урал и Миасс, жили удивительные люди. Никто не знает, как они выглядели, на каком языке говорили, но они смотрели на небо и пытались разгадать его тайны. Неизвестно, что случилось с этими людьми, ушли ли они из этих мест или ассимилировались, но до сих пор об их любви к небу и звездам напоминают огромные камни.

Отпускной сезон-2010 выдался довольно жарким, поэтому ездить в поисках южного загара не было необходимости. Поток туристов устремился в родные края. Одним из популярных мест отдыха жителей нашей республики стал парк Аркаим в соседней Челябинской области. Само древнее городище привлекает внимание историков и эзотериков со всей страны, а для нас оно почти наше, родное. Ведь, памятники, аналогичные Аркаиму, были найдены в большом количестве. Почему же именно городище Аркаим привлекло столь широкое внимание общественности, и вообще, что тянет людей на исторический объект? Журнал «Уфа» решил это выяснить.

Отпускной сезон-2010 выдался довольно жарким, поэтому ездить в поисках южного загара не было необходимости. Поток туристов устремился в родные края. Одним из популярных мест отдыха жителей нашей республики стал парк Аркаим в соседней Челябинской области. Само древнее городище привлекает внимание историков и эзотериков со всей страны, а для нас оно почти наше, родное. Ведь, памятники, аналогичные Аркаиму, были найдены в большом количестве. Почему же именно городище Аркаим привлекло столь широкое внимание общественности, и вообще, что тянет людей на исторический объект? Журнал «Уфа» решил это выяснить. Читатели конечно же помнят цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского, впервые опубликованные в нашем журнале в 2002 году. Помнят, но не ждут, должно быть, об этом ничего новенького. Вот и снимок, который у фотографа именуется «Главная мечеть. Место жительства муфтия», настолько примелькался, что многие даже и не интересуются им - что, дескать, смотреть, за сто лет ничего не изменилось. А ведь именно этот снимок даёт разгадку на остававшийся пока без ответа вопрос: когда Сергей Михайлович был в Уфе, в каком месяце? А может, и в какой день?

Читатели конечно же помнят цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского, впервые опубликованные в нашем журнале в 2002 году. Помнят, но не ждут, должно быть, об этом ничего новенького. Вот и снимок, который у фотографа именуется «Главная мечеть. Место жительства муфтия», настолько примелькался, что многие даже и не интересуются им - что, дескать, смотреть, за сто лет ничего не изменилось. А ведь именно этот снимок даёт разгадку на остававшийся пока без ответа вопрос: когда Сергей Михайлович был в Уфе, в каком месяце? А может, и в какой день? Массивный письменный стол, над ним - два полушария карты мира с арабскими и русскими надписями… Утопающий в цветах деревянный домик соседствует с современной многоэтажкой... А вот ружье и колпак русского воина повстречались с шапкой и колчаном башкирского - наверное, так выглядели служивые из башкирской казачьей части, к которой Мухаметсалим Уметбаев был прикреплен переводчиком. Но дети, конечно, первым делом обследуют медвежью шкуру на полу: правда настоящая?

Открытие новой экспозиции Дома-музея башкирского ученого-этнографа, лингвиста, просветителя и поэта Мухаметсалима Уметбаева в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района состоялось 14 июля. Первыми посетителями обновленного музея стали дети из расположенного неподалеку от деревни лагеря и гости из Уфы.

Массивный письменный стол, над ним - два полушария карты мира с арабскими и русскими надписями… Утопающий в цветах деревянный домик соседствует с современной многоэтажкой... А вот ружье и колпак русского воина повстречались с шапкой и колчаном башкирского - наверное, так выглядели служивые из башкирской казачьей части, к которой Мухаметсалим Уметбаев был прикреплен переводчиком. Но дети, конечно, первым делом обследуют медвежью шкуру на полу: правда настоящая?

Открытие новой экспозиции Дома-музея башкирского ученого-этнографа, лингвиста, просветителя и поэта Мухаметсалима Уметбаева в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района состоялось 14 июля. Первыми посетителями обновленного музея стали дети из расположенного неподалеку от деревни лагеря и гости из Уфы. Для предков латышей свадьба была таким же символическим и важным событием, как рождение и смерть. Перед тем, как начать новую жизнь, человек должен был пережить катарсис, пройдя через сакральные обряды. Во время свадебной церемонии невеста становилась девой Солнца, а жених - сыном Бога. Так древние латыши на земле как бы повторяли порядок Вселенной, о котором сказано в одной из дайн: «В древности Солнце вышло замуж за Месяц, и у них родились звезды».

Для предков латышей свадьба была таким же символическим и важным событием, как рождение и смерть. Перед тем, как начать новую жизнь, человек должен был пережить катарсис, пройдя через сакральные обряды. Во время свадебной церемонии невеста становилась девой Солнца, а жених - сыном Бога. Так древние латыши на земле как бы повторяли порядок Вселенной, о котором сказано в одной из дайн: «В древности Солнце вышло замуж за Месяц, и у них родились звезды». Мы приближались к месту нашего назначения. Мы - это экспедиционный отряд Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, а место назначения - берег реки Ряузяк близ деревни Саргаево, что в Ишимбайском районе.

Странное название для реки - Ряузяк. Его можно понять как «срединные воды». И я живо представила себе, как в незапамятные времена пришли в долину люди из-за гор и остановились, увидев впереди иные горы, осели на этой земле, и стала река для них поистине «центром мира». На протяжении многих поколений пасли они лошадей, овец и коров на привольных лугах, собирали дикий мед в дуплах столетних лип, ловили серебристых хариусов, охотились на зверье. Да, в общем, и сейчас так живут в этих местах.

Вечером заглянул к нам на огонек Гани Исхаков, пастух из Саргаева. На «жигулях» и с мобильником. Понятное дело: хочется поговорить с приезжими людьми и себя показать. Вот он и рассказал, как дед его Гумер в молодости добывал камень для мельничных жерновов и возил в Оренбуржье, где в порядке натурального обмена ему насыпали зерна по весу жернова.

Мы приближались к месту нашего назначения. Мы - это экспедиционный отряд Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, а место назначения - берег реки Ряузяк близ деревни Саргаево, что в Ишимбайском районе.

Странное название для реки - Ряузяк. Его можно понять как «срединные воды». И я живо представила себе, как в незапамятные времена пришли в долину люди из-за гор и остановились, увидев впереди иные горы, осели на этой земле, и стала река для них поистине «центром мира». На протяжении многих поколений пасли они лошадей, овец и коров на привольных лугах, собирали дикий мед в дуплах столетних лип, ловили серебристых хариусов, охотились на зверье. Да, в общем, и сейчас так живут в этих местах.

Вечером заглянул к нам на огонек Гани Исхаков, пастух из Саргаева. На «жигулях» и с мобильником. Понятное дело: хочется поговорить с приезжими людьми и себя показать. Вот он и рассказал, как дед его Гумер в молодости добывал камень для мельничных жерновов и возил в Оренбуржье, где в порядке натурального обмена ему насыпали зерна по весу жернова. Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями.

Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями. Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями.

Въехали мы на территорию Калтасинского района незаметно. Дорога широко дышала среди невысоких холмов, а потом вдруг выскочила на простор. Широчайшая равнина лежала перед нами, словно для разнообразия подергивая плечом то слева, то справа. Мы остановились полюбоваться пирамидками елей, так четко выделяющимися на фоне яркого, с холодком, летнего дня. Да, это и есть Калтасинский район, куда направила нас прихотливая судьба. Немного разбираясь в лесном хозяйстве (все-таки за плечами факультет лесного хозяйства нынешнего Аграрного университета), я сразу же предположил, что в древности вся эта территория была покрыта по преимуществу хвойными породами, с небольшими вкраплениями лиственных. Заглянул в потом в справочники - так оно и было. Зато сегодня только по берегам реки Быстрый Танып еще можно встретить остатки былого хозяина этих мест - дикого леса. Район на 54 процента занят сельхозугодьями. Чем ближе к нам юбилейная дата - 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства - тем отчетливее вырисовывается единая судьба российского народа, в которую за многие века вплелись различные этносы со своей самобытной культурой, традициями, историей.

Чем ближе к нам юбилейная дата - 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства - тем отчетливее вырисовывается единая судьба российского народа, в которую за многие века вплелись различные этносы со своей самобытной культурой, традициями, историей. Кто же не ездил по Старо-Чишминской трассе! То слева холм, то справа, дорога ныряет в овраги и снова взлетает на кручу. В это мартовское ясное солнечное утро с тебя махом слетают остатки сна, и вот уже радостно смотришь окрест, и взгляд словно готов не просто запечатлеть в памяти все, что видишь на поверхности, он словно способен проникнуть в толщу самой истории, увидеть, что скрывают холмы. И снова мы едем в экспедицию к хранителям земли уфимской - на сей раз в деревню Кара-Якупово Чишминского района.

Кто же не ездил по Старо-Чишминской трассе! То слева холм, то справа, дорога ныряет в овраги и снова взлетает на кручу. В это мартовское ясное солнечное утро с тебя махом слетают остатки сна, и вот уже радостно смотришь окрест, и взгляд словно готов не просто запечатлеть в памяти все, что видишь на поверхности, он словно способен проникнуть в толщу самой истории, увидеть, что скрывают холмы. И снова мы едем в экспедицию к хранителям земли уфимской - на сей раз в деревню Кара-Якупово Чишминского района.