|

|

|

|

|

|

Два Пушкина

Вряд ли кто затруднится с ответом на вопрос «Какое место в Уфе самое пушкинское?». Конечно, памятник на Пушкинской аллее на Пушкинской же улице. А вот какой из этих атрибутов появился первым, знают немногие. Но и эти немногие, думаю, удивятся, узнав, что бюст «нашего» – клон московского.

На родине поэта, в Москве, известный памятник Александру Сергеевичу стоит хоть и на Пушкинской площади, но на улице Тверской. А вот другая улица, на которой когда-то стоял родной дом поэта, носит имя революционера Баумана. Да и Елоховский собор, в котором 223 года назад его крестили, находится на Спартаковской. Правда, есть несколько «но», зато таких, которые перевесят все ваши недоумения. Вряд ли кто затруднится с ответом на вопрос «Какое место в Уфе самое пушкинское?». Конечно, памятник на Пушкинской аллее на Пушкинской же улице. А вот какой из этих атрибутов появился первым, знают немногие. Но и эти немногие, думаю, удивятся, узнав, что бюст «нашего» – клон московского.

На родине поэта, в Москве, известный памятник Александру Сергеевичу стоит хоть и на Пушкинской площади, но на улице Тверской. А вот другая улица, на которой когда-то стоял родной дом поэта, носит имя революционера Баумана. Да и Елоховский собор, в котором 223 года назад его крестили, находится на Спартаковской. Правда, есть несколько «но», зато таких, которые перевесят все ваши недоумения.«И были три свидетеля...»

Полвека назад памятник Салавату Юлаеву и новая 14-этажка на другом конце улицы Фрунзе соединились для меня в одно целое. И не только потому, что это знаковые объекты нашего города, но ещё и из-за того, что в связи со строительством 14-этажки был снесён деревянный дом моей бабушки, и она получила квартиру в микрорайоне «Телецентр» и с видом на памятник Салавату.

Переулок, где она жила, давно канул в вечность. Но самое удивительное, что и микрорайон, в который переехала бабушка, настолько изменился, что только диву даёшься. И трудно порой поверить, что когда-то здесь почти всё было иначе. Но у меня есть три свидетеля – три снимка тех лет.

Принято считать, что фотография –близкое к абсолютному отражение реальности. Но порой в передрягах реконструкций, переделок и перестроек сама реальность настолько искажается, что не «вооружённый» необходимой информацией мозг отказывается что-то на старом отпечатке признавать. В этом плане очень хороши снимки, на которых зафиксирован и сам процесс изменений. Глядя на такие, редко кто удержится, чтобы не сказать: «Ну, кто бы мог подумать!». Полвека назад памятник Салавату Юлаеву и новая 14-этажка на другом конце улицы Фрунзе соединились для меня в одно целое. И не только потому, что это знаковые объекты нашего города, но ещё и из-за того, что в связи со строительством 14-этажки был снесён деревянный дом моей бабушки, и она получила квартиру в микрорайоне «Телецентр» и с видом на памятник Салавату.

Переулок, где она жила, давно канул в вечность. Но самое удивительное, что и микрорайон, в который переехала бабушка, настолько изменился, что только диву даёшься. И трудно порой поверить, что когда-то здесь почти всё было иначе. Но у меня есть три свидетеля – три снимка тех лет.

Принято считать, что фотография –близкое к абсолютному отражение реальности. Но порой в передрягах реконструкций, переделок и перестроек сама реальность настолько искажается, что не «вооружённый» необходимой информацией мозг отказывается что-то на старом отпечатке признавать. В этом плане очень хороши снимки, на которых зафиксирован и сам процесс изменений. Глядя на такие, редко кто удержится, чтобы не сказать: «Ну, кто бы мог подумать!».Тайны Мариинки

«Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, тёплой пыли…». Вы верите, что это написал человек, побывавший в городе на горе, т.е. Уфе? Я - нет. Так что вряд ли бывал в нашем городе автор романа «Жизнь Клима Самгина» Алексей Максимович Горький. Во всяком случае, точных сведений об этом нет. Вероятно, он просто «поместил» своего Самгина в то место, которое видел на… почтовых открытках. «Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, тёплой пыли…». Вы верите, что это написал человек, побывавший в городе на горе, т.е. Уфе? Я - нет. Так что вряд ли бывал в нашем городе автор романа «Жизнь Клима Самгина» Алексей Максимович Горький. Во всяком случае, точных сведений об этом нет. Вероятно, он просто «поместил» своего Самгина в то место, которое видел на… почтовых открытках. Липы с Большой Ильинской

Растут в самом центре Уфы на улице Валиди три огромные липы. Шумят листвой (если, конечно, круглосуточно едущие мимо автомашины позволяют), цветут в конце июня, словом, живут своей обычной жизнью. И никто, наверное, и никогда не задумывался, как здесь, у бойкой трассы, оказались деревья-старожилы. Растут в самом центре Уфы на улице Валиди три огромные липы. Шумят листвой (если, конечно, круглосуточно едущие мимо автомашины позволяют), цветут в конце июня, словом, живут своей обычной жизнью. И никто, наверное, и никогда не задумывался, как здесь, у бойкой трассы, оказались деревья-старожилы. Герман Ионович и рупор индустриализации

Листаем самодельный фотоальбом, названия у которого, разумеется, нет. Рядом с семейным снимком – групповой портрет друзей – «работников Н.-Берёзовской п.т.к.»: Кузьминых, Андреева, Швецова, Дьякова, Ломадурова. Речь, как можно догадаться при грамотных подсказчиках, о почтово-телеграфной конторе села Николо-Берёзовка. Дальше – виды Свердловска. И лишь на четвёртой странице понимаем, что речь пойдёт о радио. И не просто о нём, а об истории развития радио в Уфе и республике в целом. Листаем самодельный фотоальбом, названия у которого, разумеется, нет. Рядом с семейным снимком – групповой портрет друзей – «работников Н.-Берёзовской п.т.к.»: Кузьминых, Андреева, Швецова, Дьякова, Ломадурова. Речь, как можно догадаться при грамотных подсказчиках, о почтово-телеграфной конторе села Николо-Берёзовка. Дальше – виды Свердловска. И лишь на четвёртой странице понимаем, что речь пойдёт о радио. И не просто о нём, а об истории развития радио в Уфе и республике в целом. Вверх по Белой-реке

На одном из снимков - прямо-таки живописная картина тёплого денька столетней давности: южная часть города - с церковью в Дубничках, архиерейским домом, Первой соборной мечетью и Воскресенским кафедральным собором. На шихане, где в 1967-м появится памятник Салавату, гордо торчит небольшой домик. Да и весь склон над рекой густо покрыт домами, стоящими едва ли не друг на друге. И почти нет деревьев (об этом, как я уже писал, заботились козы). За исключением Случевской горы, на которой в 1900 г. посадили их (т.е. устроили сад), видны павильон и две (пока только две!) беседки. На фоне далёкой возвышенности «спрятался» железнодорожный мост, да и наплавной (плашкоутный) мост на Оренбургской переправе почти сливается с рекой. На одном из снимков - прямо-таки живописная картина тёплого денька столетней давности: южная часть города - с церковью в Дубничках, архиерейским домом, Первой соборной мечетью и Воскресенским кафедральным собором. На шихане, где в 1967-м появится памятник Салавату, гордо торчит небольшой домик. Да и весь склон над рекой густо покрыт домами, стоящими едва ли не друг на друге. И почти нет деревьев (об этом, как я уже писал, заботились козы). За исключением Случевской горы, на которой в 1900 г. посадили их (т.е. устроили сад), видны павильон и две (пока только две!) беседки. На фоне далёкой возвышенности «спрятался» железнодорожный мост, да и наплавной (плашкоутный) мост на Оренбургской переправе почти сливается с рекой.

Барсов и авиация

Люблю я читать старые газеты. Особенно местные. Не передовицы, конечно, а, например, фельетоны. Или то, что на последней странице. Попадаются интересные статьи и фотографии об изменении облика Уфы, о городских событиях, выставках, гастролях. А порою встретишь такие СТАРЫЕ НОВОСТИ, что хоть стой, хоть падай. Ответы на многие вопросы, которые не дают нам покоя и сегодня, оказывается, давно были известны. Люблю я читать старые газеты. Особенно местные. Не передовицы, конечно, а, например, фельетоны. Или то, что на последней странице. Попадаются интересные статьи и фотографии об изменении облика Уфы, о городских событиях, выставках, гастролях. А порою встретишь такие СТАРЫЕ НОВОСТИ, что хоть стой, хоть падай. Ответы на многие вопросы, которые не дают нам покоя и сегодня, оказывается, давно были известны.

Птичья фамилия

Как вы думаете, чем, кроме пернатых дел, могут быть связаны такие названия: «Сокол», «Беркут», «Гриф», «Коршун», «Кречет», «Орёл», «Орлан», «Ястреб», «Кобчик», «Лебедь», «Фламинго»... И как в эту «хищную» подборку попали два последних? Как вы думаете, чем, кроме пернатых дел, могут быть связаны такие названия: «Сокол», «Беркут», «Гриф», «Коршун», «Кречет», «Орёл», «Орлан», «Ястреб», «Кобчик», «Лебедь», «Фламинго»... И как в эту «хищную» подборку попали два последних?

Cherchez la femme… Или полвека без Любви

Стоят на высоком берегу Белой в саду Салавата беседки. Все абсолютно уверены в том, что их всегда было три. И даже имена им придумали - Вера, Надежда, Любовь. Имена, прямо скажем, очень хороши, особенно если учесть, что к парку ведёт Софьина аллея. Но всё ж посчитаем беседки ещё раз: две, три… Или, может, больше? Стоят на высоком берегу Белой в саду Салавата беседки. Все абсолютно уверены в том, что их всегда было три. И даже имена им придумали - Вера, Надежда, Любовь. Имена, прямо скажем, очень хороши, особенно если учесть, что к парку ведёт Софьина аллея. Но всё ж посчитаем беседки ещё раз: две, три… Или, может, больше?Когда коза придёт…

Это было поздним летом, или, может, ранней осенью. Выхожу я как-то из аптеки, а у стенки дома стоит… коза. Самая обыкновенная, с длинными рогами и бессмысленно блудливыми глазами. Вокруг снуют машины и люди, гудит труба котельной, а она, бедная, прижалась к стеночке и жалобно так смотрит. Я настолько оторопел, что даже не попытался её сфотографировать. Так и осталось для меня загадкой, как коза оказалась почти в центре города, зато… родилась тема. Это было поздним летом, или, может, ранней осенью. Выхожу я как-то из аптеки, а у стенки дома стоит… коза. Самая обыкновенная, с длинными рогами и бессмысленно блудливыми глазами. Вокруг снуют машины и люди, гудит труба котельной, а она, бедная, прижалась к стеночке и жалобно так смотрит. Я настолько оторопел, что даже не попытался её сфотографировать. Так и осталось для меня загадкой, как коза оказалась почти в центре города, зато… родилась тема.Черниковская пуповина

Если вспомнить, что фамилия Черников впервые в уфимской истории упомянута в 1610/11 г., а в 1614/15 году, как отмечала Маргарита Агеева, уфимский жилец Иван Черников пишет прошение с просьбой о закреплении за ним земель, что были даны ему ранее, то нынче смело можно было бы отметить 400-летие территориального комплекса или, если хотите, городского конгломерата, с давних пор привычно называемого Черниковкой. И как-то уже начинает забываться тот факт, что в 1944-1956 годах существовал самостоятельный город с гордым и, на взгляд непосвящённого, странным названием – Черниковск. Если вспомнить, что фамилия Черников впервые в уфимской истории упомянута в 1610/11 г., а в 1614/15 году, как отмечала Маргарита Агеева, уфимский жилец Иван Черников пишет прошение с просьбой о закреплении за ним земель, что были даны ему ранее, то нынче смело можно было бы отметить 400-летие территориального комплекса или, если хотите, городского конгломерата, с давних пор привычно называемого Черниковкой. И как-то уже начинает забываться тот факт, что в 1944-1956 годах существовал самостоятельный город с гордым и, на взгляд непосвящённого, странным названием – Черниковск.

Тайная история трёх шурупов(Комментариев: 1)

Бытует мнение, что впервые «три шурупа» или «три таблетки» в качестве названия города Уфы на башкирском языке появились на здании аэропорта. К счастью, кроме мнений, существуют на белом свете и вещи гораздо более объективные, например, фотографии (разумеется, я не про «цифру», а про те, что с негативов печатались). Так вот, на одном из таких старых снимков аэропорта буквы над зданием читаются очень хорошо. Есть там и «УФА», есть и «ОФО». Нет только трёх шурупов. Бытует мнение, что впервые «три шурупа» или «три таблетки» в качестве названия города Уфы на башкирском языке появились на здании аэропорта. К счастью, кроме мнений, существуют на белом свете и вещи гораздо более объективные, например, фотографии (разумеется, я не про «цифру», а про те, что с негативов печатались). Так вот, на одном из таких старых снимков аэропорта буквы над зданием читаются очень хорошо. Есть там и «УФА», есть и «ОФО». Нет только трёх шурупов.Письма домой

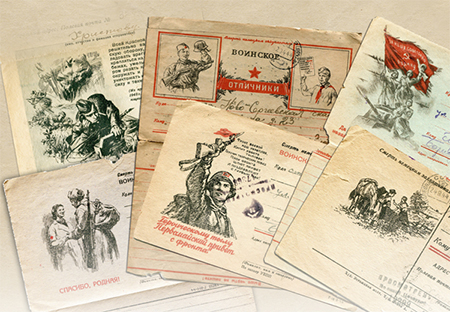

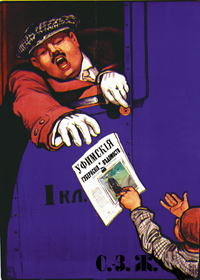

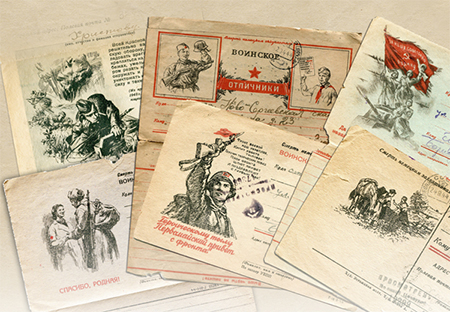

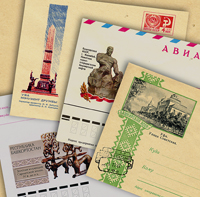

Когда разговор заходит о письмах с фронтов Великой Отечественной, почти всегда перед глазами встаёт картинка сложенного в треугольник листа бумаги. Да, в подавляющем большинстве случаев письма и были такими. Но были ведь и новогодние открытки, которые одновременно выполняли и роль плакатов, вселяющих уверенность в том, что враг будет разбит, что победа близка. Впервые они появились уже под новый, 1942 год. Кроме открыток, то есть открытых писем, существовали и так называемые секретки: разлинованный лист бумаги сгибался пополам и заклеивался. Одну из внешних сторон украшала иллюстрация патриотического сюжета, на другой печаталась сетка для адреса. Когда разговор заходит о письмах с фронтов Великой Отечественной, почти всегда перед глазами встаёт картинка сложенного в треугольник листа бумаги. Да, в подавляющем большинстве случаев письма и были такими. Но были ведь и новогодние открытки, которые одновременно выполняли и роль плакатов, вселяющих уверенность в том, что враг будет разбит, что победа близка. Впервые они появились уже под новый, 1942 год. Кроме открыток, то есть открытых писем, существовали и так называемые секретки: разлинованный лист бумаги сгибался пополам и заклеивался. Одну из внешних сторон украшала иллюстрация патриотического сюжета, на другой печаталась сетка для адреса.Родина Нестерова

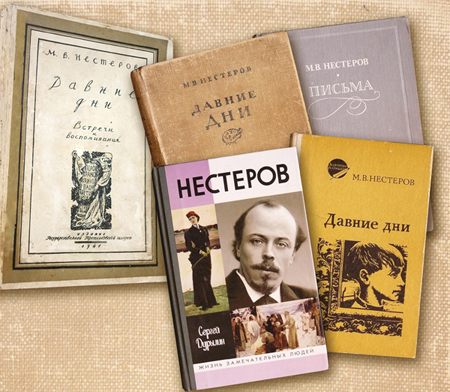

В середине сентября 1914-го художник Нестеров вновь приехал в родной город. Гуляя по уфимским улицам, он, возможно, и не предполагал, что больше сюда никогда не вернётся. Художнику показали помещение Аксаковского народного дома, в котором скоро должны были появиться картины, преподнесённые им в дар городу. В помещении было неуютно - стёкол и даже рам в окнах не было, а под ногами лежал строительный мусор, тем не менее художнику всё нравилось. За пять лет до этого в письме сестре он писал: «Аксаковский дом, не говоря об имени Аксакова, с которым имя Нестеровых совместить не стыдно, должен будет в себе вместить… и картин[ную] галерею». И вот мечта художника близка к осуществлению. В середине сентября 1914-го художник Нестеров вновь приехал в родной город. Гуляя по уфимским улицам, он, возможно, и не предполагал, что больше сюда никогда не вернётся. Художнику показали помещение Аксаковского народного дома, в котором скоро должны были появиться картины, преподнесённые им в дар городу. В помещении было неуютно - стёкол и даже рам в окнах не было, а под ногами лежал строительный мусор, тем не менее художнику всё нравилось. За пять лет до этого в письме сестре он писал: «Аксаковский дом, не говоря об имени Аксакова, с которым имя Нестеровых совместить не стыдно, должен будет в себе вместить… и картин[ную] галерею». И вот мечта художника близка к осуществлению. Где эта улица, где этот дом?

(Окончание. Начало в №6, 2011)

2. Полдень в Ущелье

«Красный полдень» Давида Бурлюка - картина известная. Но если речь заходит о месте, изображённом на картине, всё, к сожалению, ограничивается предположениями. Да и что можно, казалось, сказать конкретного, если в работе столь явно выступают черты кубизма?

В 1915 - 1918 годы местом жительства художника и поэта Д.Д. Бурлюка было Иглино, иногда он наведывался и в Буздяк, где тогда жила его мать. Соответственно и виды на всех работах художника этого периода вполне сельские. (Окончание. Начало в №6, 2011)

2. Полдень в Ущелье

«Красный полдень» Давида Бурлюка - картина известная. Но если речь заходит о месте, изображённом на картине, всё, к сожалению, ограничивается предположениями. Да и что можно, казалось, сказать конкретного, если в работе столь явно выступают черты кубизма?

В 1915 - 1918 годы местом жительства художника и поэта Д.Д. Бурлюка было Иглино, иногда он наведывался и в Буздяк, где тогда жила его мать. Соответственно и виды на всех работах художника этого периода вполне сельские. Веселится и ликует весь народ

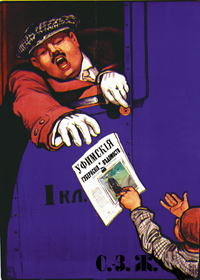

Когда я впервые увидал паровоз, большого впечатления на меня он не произвёл - всего лишь с небольшой автобус размером. Тем не менее, постановление ЦК КПСС, «отменившее» паровую тягу, отправило на пенсию и этот паровоз - из парка Якутова, так что вскоре на детской дороге появился более прогрессивный локомотив - тепловоз. Но к тому времени я уже познал вкус путешествия по настоящей железной дороге, проехав в вагоне электрички до Юматово. Чуть позже я достиг и станции Ключарёво. Потом были Москва, Ленинград, Киев, Оренбург, Полтава, Свердловск, Тюмень и десятки других городов, с которыми Уфа связана рельсами. Когда я впервые увидал паровоз, большого впечатления на меня он не произвёл - всего лишь с небольшой автобус размером. Тем не менее, постановление ЦК КПСС, «отменившее» паровую тягу, отправило на пенсию и этот паровоз - из парка Якутова, так что вскоре на детской дороге появился более прогрессивный локомотив - тепловоз. Но к тому времени я уже познал вкус путешествия по настоящей железной дороге, проехав в вагоне электрички до Юматово. Чуть позже я достиг и станции Ключарёво. Потом были Москва, Ленинград, Киев, Оренбург, Полтава, Свердловск, Тюмень и десятки других городов, с которыми Уфа связана рельсами.Трамвайное кольцо

И вот настанет тот неповторимый миг зимнего утра, когда далеко ещё до рассвета, а свежевыпавший снег играет звёздочками отраженных огней, и только-только просыпаются окна домов. Я вновь как будто нечаянно окажусь в постукивающем на стыках рельсов, неспешно катящемся по улице жёлто-красном вагоне. Прячется в сугробах привычный грохот, и невольно впадаешь в сладкую дрему, нарушаемую лишь остановками. Плывёт трамвай средь снежных валов, а за окнами, в сетке морозных узоров, дома теряют привычный облик, и кажется порой, что вот-вот прозвучит: "Следующая остановка - конечная, "Оперный театр", и я вновь окажусь в благословенном для многих уфимцев месте... И вот настанет тот неповторимый миг зимнего утра, когда далеко ещё до рассвета, а свежевыпавший снег играет звёздочками отраженных огней, и только-только просыпаются окна домов. Я вновь как будто нечаянно окажусь в постукивающем на стыках рельсов, неспешно катящемся по улице жёлто-красном вагоне. Прячется в сугробах привычный грохот, и невольно впадаешь в сладкую дрему, нарушаемую лишь остановками. Плывёт трамвай средь снежных валов, а за окнами, в сетке морозных узоров, дома теряют привычный облик, и кажется порой, что вот-вот прозвучит: "Следующая остановка - конечная, "Оперный театр", и я вновь окажусь в благословенном для многих уфимцев месте...Чёрные стрелки,белый циферблат...

"Пять минут, пять минут - это много или мало?" - вопрошала героиня Л.М. Гурченко полвека назад в "Карнавальной ночи". "Конечно, много", - ответил бы ей плюшевый герой Алана Александра Милна. - Особенно если "завтрак уже давно закончился, а обед ещё и не думал начинаться". Впрочем, о том, что пора подкрепиться, Винни-Пуху напоминали его внутренние часы, а домашние у него навсегда застыли на положении без пяти минут 11. Другой литературный герой ко времени относился гораздо более уважительно: он постоянно вытаскивал из кармашка своего жилета часы, причитая, что опаздывает. Марку часов Кролика Льюис Кэрролл - автор известнейшей книги об Алисе - не сообщает. В отличие от Александра Пушкина, "вручившего" своему Евгению Онегину "недремлющий брегет". Подарок почти царский, ведь уже при рождении два века назад этот прибор стоил немало: карманные часы производства фирмы "Breguet"* кроме того, что отбивали часы, отличались ещё и большой точностью и даже показывали числа месяца. "Пять минут, пять минут - это много или мало?" - вопрошала героиня Л.М. Гурченко полвека назад в "Карнавальной ночи". "Конечно, много", - ответил бы ей плюшевый герой Алана Александра Милна. - Особенно если "завтрак уже давно закончился, а обед ещё и не думал начинаться". Впрочем, о том, что пора подкрепиться, Винни-Пуху напоминали его внутренние часы, а домашние у него навсегда застыли на положении без пяти минут 11. Другой литературный герой ко времени относился гораздо более уважительно: он постоянно вытаскивал из кармашка своего жилета часы, причитая, что опаздывает. Марку часов Кролика Льюис Кэрролл - автор известнейшей книги об Алисе - не сообщает. В отличие от Александра Пушкина, "вручившего" своему Евгению Онегину "недремлющий брегет". Подарок почти царский, ведь уже при рождении два века назад этот прибор стоил немало: карманные часы производства фирмы "Breguet"* кроме того, что отбивали часы, отличались ещё и большой точностью и даже показывали числа месяца.Кирпич на кирпич(Комментариев: 1)

Речь вовсе не об известном стишке о вожде*: кирпич на кирпич меняют коллекционеры.

В Библии есть упоминание о кирпиче как о строительном материале уже применительно к временам расселения людей сразу после Великого потопа, т.е. на заре сознательной истории человечества: "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнем. И стали у них кирпичи вместо камней..." (Бытие. Гл. 11).

Хотя вплоть до нашего времени во многих странах использовался необожжённый кирпич-сырец - часто с добавлением в глину резаной соломы, применение в строительстве обожжённого кирпича также восходит к глубокой древности (постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э.). В Месопотамии и Древнем Риме из кирпича выкладывали арки, своды. В России времён Иоанна III шло строительство Московского Кремля. Кирпичную печь итальянские мастера "...устроили за Андрониковым монастырём, в Калитникове, в чем ожигать кирпич и как делать, нашего Русскаго кирпича уже да продолговатее и тверже, когда его нужно ломать, то водой размачивают". До XIX века техника производства кирпича оставалась примитивной и трудоёмкой. Формовали кирпич вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах-времянках, выложенных из высушенного кирпича-сырца. Лишь в середине XIX-го века стали применяться кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, означавшие переворот в технике производства кирпича. Появились и глинообрабатывающие машины. Речь вовсе не об известном стишке о вожде*: кирпич на кирпич меняют коллекционеры.

В Библии есть упоминание о кирпиче как о строительном материале уже применительно к временам расселения людей сразу после Великого потопа, т.е. на заре сознательной истории человечества: "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнем. И стали у них кирпичи вместо камней..." (Бытие. Гл. 11).

Хотя вплоть до нашего времени во многих странах использовался необожжённый кирпич-сырец - часто с добавлением в глину резаной соломы, применение в строительстве обожжённого кирпича также восходит к глубокой древности (постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э.). В Месопотамии и Древнем Риме из кирпича выкладывали арки, своды. В России времён Иоанна III шло строительство Московского Кремля. Кирпичную печь итальянские мастера "...устроили за Андрониковым монастырём, в Калитникове, в чем ожигать кирпич и как делать, нашего Русскаго кирпича уже да продолговатее и тверже, когда его нужно ломать, то водой размачивают". До XIX века техника производства кирпича оставалась примитивной и трудоёмкой. Формовали кирпич вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах-времянках, выложенных из высушенного кирпича-сырца. Лишь в середине XIX-го века стали применяться кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, означавшие переворот в технике производства кирпича. Появились и глинообрабатывающие машины.Что тебе снится, "Волга" с оленем?

Хотя многие и не согласятся (большей частью, конечно, вынужденно), но и "Запорожец", и старенькая "Волга" с оленем на капоте, и даже "Мерседес" - не роскошь, а средства передвижения!

Сорок лет назад появился на киноэкране обаятельный авантюрист Юрий Деточкин. Зрители были очарованы игрой Смоктуновского, Папанова, Аросевой и Миронова. Сейчас фильм "Берегись автомобиля!" сочли бы рекламным, а белоснежную "Волгу" назвали бы главным действующим лицом. Ведь не появись на наших дорогах полвека назад красавица ГАЗ-21, не возникла бы у дуэта Эмиль Брагинский - Эльдар Рязанов и идея фильма. Воровать мышиного цвета "Москвичи", хоть и очень похожие на "Опель", согласитесь, вряд ли бы кто стал. Хотя многие и не согласятся (большей частью, конечно, вынужденно), но и "Запорожец", и старенькая "Волга" с оленем на капоте, и даже "Мерседес" - не роскошь, а средства передвижения!

Сорок лет назад появился на киноэкране обаятельный авантюрист Юрий Деточкин. Зрители были очарованы игрой Смоктуновского, Папанова, Аросевой и Миронова. Сейчас фильм "Берегись автомобиля!" сочли бы рекламным, а белоснежную "Волгу" назвали бы главным действующим лицом. Ведь не появись на наших дорогах полвека назад красавица ГАЗ-21, не возникла бы у дуэта Эмиль Брагинский - Эльдар Рязанов и идея фильма. Воровать мышиного цвета "Москвичи", хоть и очень похожие на "Опель", согласитесь, вряд ли бы кто стал.Ускакали деревянные лошадки...

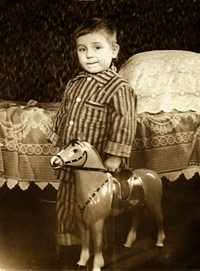

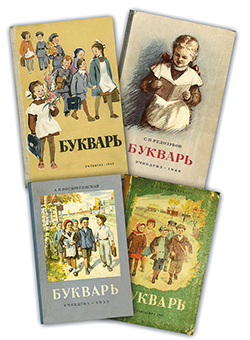

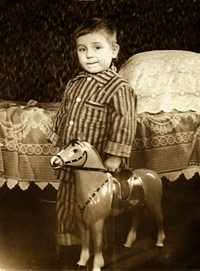

Спят в чуланах, в подвалах, на чердаках плюшевые мишки, заводные машинки, целлулоидные Маши. Спят и видят сладкие сны о прошлом. Судя по изображениям в Помпеях, уже в античности дети играли со знакомыми нам и сегодня игрушками: мягкими мячами, куклами*, кубиками, миниатюрной глиняной посудой. Были у них и погремушки, дудочки, трещотки, фигурки зверей из дерева. Для комплекта не хватало разве что изрядно уже всем поднадоевшей Барби... Спят в чуланах, в подвалах, на чердаках плюшевые мишки, заводные машинки, целлулоидные Маши. Спят и видят сладкие сны о прошлом. Судя по изображениям в Помпеях, уже в античности дети играли со знакомыми нам и сегодня игрушками: мягкими мячами, куклами*, кубиками, миниатюрной глиняной посудой. Были у них и погремушки, дудочки, трещотки, фигурки зверей из дерева. Для комплекта не хватало разве что изрядно уже всем поднадоевшей Барби...Взвейтесь кострами

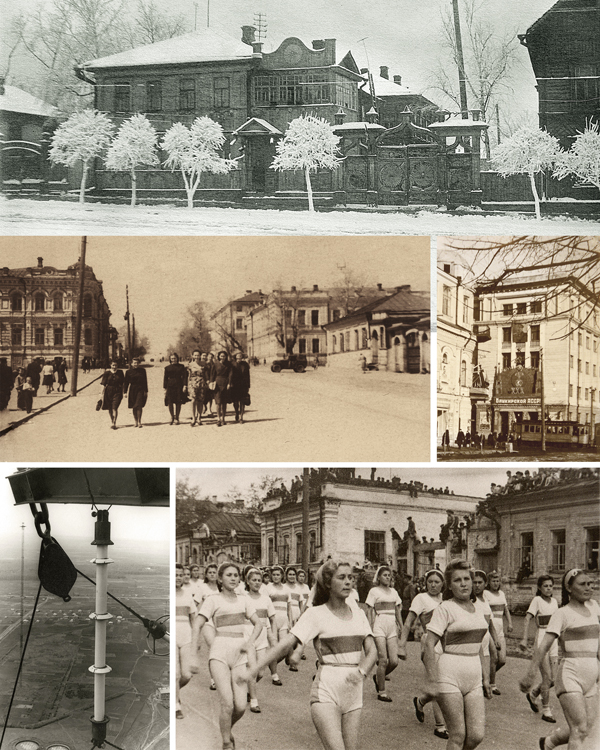

Июнь, как всегда, начался со Дня защиты детей. Правда, если раньше детей защищали от войны, голода и эпидемий, то теперь их у нас всё больше приходится защищать от наркотиков и всевозможных игроманий. Лет сорок-пятьдесят назад в конце июня, в день тогда ещё советской молодежи проводились массовые шествия, подобные тому, что на этом снимке. На платьишках милейших юных созданий, если присмотреться, видны знаки в форме знаменитой фестивальной ромашки. Значки в те времена носили все: с комсомольскими значками шли студенты, трёхлепестковое пламя с подписью "Будь готов!" "горело" на рубашках пионеров... Июнь, как всегда, начался со Дня защиты детей. Правда, если раньше детей защищали от войны, голода и эпидемий, то теперь их у нас всё больше приходится защищать от наркотиков и всевозможных игроманий. Лет сорок-пятьдесят назад в конце июня, в день тогда ещё советской молодежи проводились массовые шествия, подобные тому, что на этом снимке. На платьишках милейших юных созданий, если присмотреться, видны знаки в форме знаменитой фестивальной ромашки. Значки в те времена носили все: с комсомольскими значками шли студенты, трёхлепестковое пламя с подписью "Будь готов!" "горело" на рубашках пионеров... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вряд ли кто затруднится с ответом на вопрос «Какое место в Уфе самое пушкинское?». Конечно, памятник на Пушкинской аллее на Пушкинской же улице. А вот какой из этих атрибутов появился первым, знают немногие. Но и эти немногие, думаю, удивятся, узнав, что бюст «нашего» – клон московского.

На родине поэта, в Москве, известный памятник Александру Сергеевичу стоит хоть и на Пушкинской площади, но на улице Тверской. А вот другая улица, на которой когда-то стоял родной дом поэта, носит имя революционера Баумана. Да и Елоховский собор, в котором 223 года назад его крестили, находится на Спартаковской. Правда, есть несколько «но», зато таких, которые перевесят все ваши недоумения.

Вряд ли кто затруднится с ответом на вопрос «Какое место в Уфе самое пушкинское?». Конечно, памятник на Пушкинской аллее на Пушкинской же улице. А вот какой из этих атрибутов появился первым, знают немногие. Но и эти немногие, думаю, удивятся, узнав, что бюст «нашего» – клон московского.

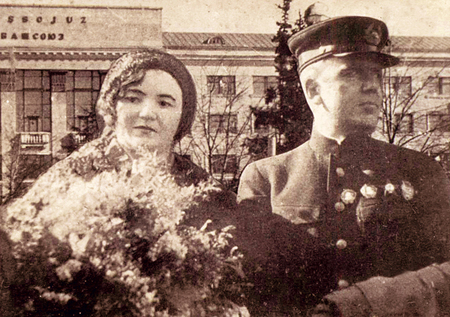

На родине поэта, в Москве, известный памятник Александру Сергеевичу стоит хоть и на Пушкинской площади, но на улице Тверской. А вот другая улица, на которой когда-то стоял родной дом поэта, носит имя революционера Баумана. Да и Елоховский собор, в котором 223 года назад его крестили, находится на Спартаковской. Правда, есть несколько «но», зато таких, которые перевесят все ваши недоумения. Фотографу всё было ясно – и какой нынче день, и в честь чего проводится парад. Нам же через несколько десятилетий приходится только догадываться об этом. Но уж очень интересное событие запечатлено на снимке, о нём наверняка писали в газетах…

Фотографу всё было ясно – и какой нынче день, и в честь чего проводится парад. Нам же через несколько десятилетий приходится только догадываться об этом. Но уж очень интересное событие запечатлено на снимке, о нём наверняка писали в газетах… Полвека назад памятник Салавату Юлаеву и новая 14-этажка на другом конце улицы Фрунзе соединились для меня в одно целое. И не только потому, что это знаковые объекты нашего города, но ещё и из-за того, что в связи со строительством 14-этажки был снесён деревянный дом моей бабушки, и она получила квартиру в микрорайоне «Телецентр» и с видом на памятник Салавату.

Переулок, где она жила, давно канул в вечность. Но самое удивительное, что и микрорайон, в который переехала бабушка, настолько изменился, что только диву даёшься. И трудно порой поверить, что когда-то здесь почти всё было иначе. Но у меня есть три свидетеля – три снимка тех лет.

Принято считать, что фотография –близкое к абсолютному отражение реальности. Но порой в передрягах реконструкций, переделок и перестроек сама реальность настолько искажается, что не «вооружённый» необходимой информацией мозг отказывается что-то на старом отпечатке признавать. В этом плане очень хороши снимки, на которых зафиксирован и сам процесс изменений. Глядя на такие, редко кто удержится, чтобы не сказать: «Ну, кто бы мог подумать!».

Полвека назад памятник Салавату Юлаеву и новая 14-этажка на другом конце улицы Фрунзе соединились для меня в одно целое. И не только потому, что это знаковые объекты нашего города, но ещё и из-за того, что в связи со строительством 14-этажки был снесён деревянный дом моей бабушки, и она получила квартиру в микрорайоне «Телецентр» и с видом на памятник Салавату.

Переулок, где она жила, давно канул в вечность. Но самое удивительное, что и микрорайон, в который переехала бабушка, настолько изменился, что только диву даёшься. И трудно порой поверить, что когда-то здесь почти всё было иначе. Но у меня есть три свидетеля – три снимка тех лет.

Принято считать, что фотография –близкое к абсолютному отражение реальности. Но порой в передрягах реконструкций, переделок и перестроек сама реальность настолько искажается, что не «вооружённый» необходимой информацией мозг отказывается что-то на старом отпечатке признавать. В этом плане очень хороши снимки, на которых зафиксирован и сам процесс изменений. Глядя на такие, редко кто удержится, чтобы не сказать: «Ну, кто бы мог подумать!». Этот фонтан был установлен в Ушаковском саду (позже ЦПКиО имени А. Матросова и парк имени Ленина) примерно в 1910 году и украшал его едва ли не до начала 1980-х. Почему-то считают, что назывался он «Первая любовь» и что точно такие же были во многих городах России. Некоторые из них в стране сохранились, а наш давно уже канул в вечность, оставшись тем не менее в истории Уфы и в памяти горожан. И потому стоит его вспомнить. А заодно и кое в чём разобраться.

Этот фонтан был установлен в Ушаковском саду (позже ЦПКиО имени А. Матросова и парк имени Ленина) примерно в 1910 году и украшал его едва ли не до начала 1980-х. Почему-то считают, что назывался он «Первая любовь» и что точно такие же были во многих городах России. Некоторые из них в стране сохранились, а наш давно уже канул в вечность, оставшись тем не менее в истории Уфы и в памяти горожан. И потому стоит его вспомнить. А заодно и кое в чём разобраться.  Взобрался летом 1992-го на крышу партархива на улице Советской человек. Он не торопился и с интересом смотрел по сторонам, время от времени поднимая свой далеко не портативный фотоаппарат и нажимая на спусковую кнопку. Уже несколько месяцев прошло с того дня, как с шатра бывшего Крестьянского поземельного банка сняли красный флаг, но внешне Уфа продолжала оставаться советской.

Взобрался летом 1992-го на крышу партархива на улице Советской человек. Он не торопился и с интересом смотрел по сторонам, время от времени поднимая свой далеко не портативный фотоаппарат и нажимая на спусковую кнопку. Уже несколько месяцев прошло с того дня, как с шатра бывшего Крестьянского поземельного банка сняли красный флаг, но внешне Уфа продолжала оставаться советской. Стоит в южной, самой старой части улицы Коммунистической (бывшей Большой Успенской) красивый каменный дом. Давным-давно выстроил его мещанин М.А. Разумов. Место для жилья Михаил Александрович выбрал непростое, едва ли не утёс: восточнее и юго-восточнее начинается серьёзный уклон. Да и с юга участок подпирает овраг с безымянной речкой. Но вид отсюда прямо-таки волшебный.

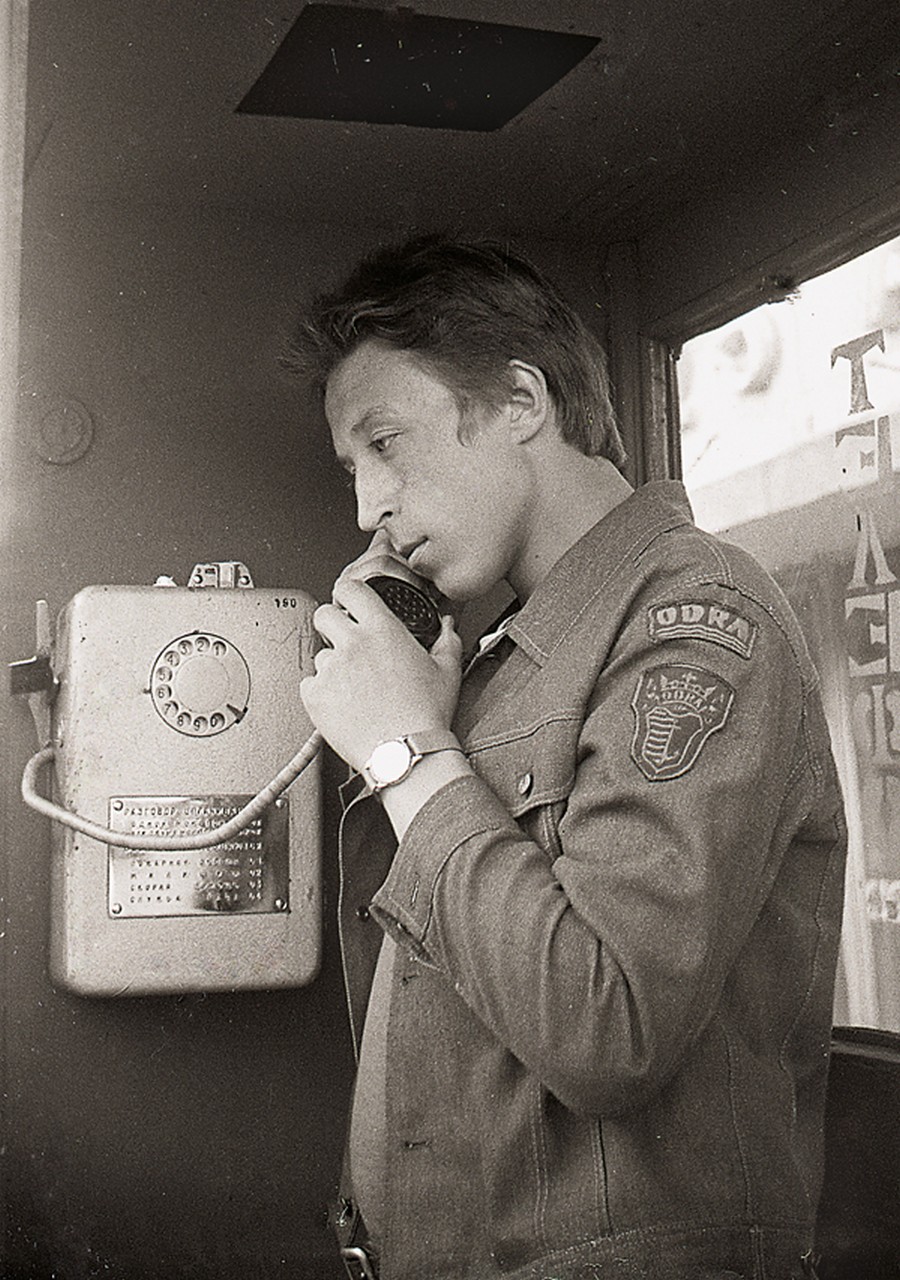

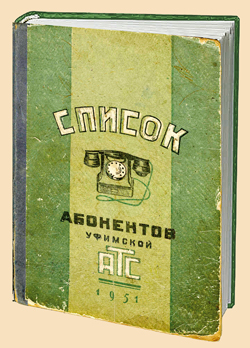

Стоит в южной, самой старой части улицы Коммунистической (бывшей Большой Успенской) красивый каменный дом. Давным-давно выстроил его мещанин М.А. Разумов. Место для жилья Михаил Александрович выбрал непростое, едва ли не утёс: восточнее и юго-восточнее начинается серьёзный уклон. Да и с юга участок подпирает овраг с безымянной речкой. Но вид отсюда прямо-таки волшебный. И сегодня весьма популярны ретрофотографии, на которых очень молодой человек или девочка звонят из телефона-автомата, забравшись на перекладины будки или встав на ящик - иначе не достать. У нынешних их ровесников таких проблем нет. А я до сих пор помню те волшебные цифры 2-68-87, набрав которые, можно было услышать голос отца. Правда, не уверен, что я вообще когда-то звонил ему на работу.

И сегодня весьма популярны ретрофотографии, на которых очень молодой человек или девочка звонят из телефона-автомата, забравшись на перекладины будки или встав на ящик - иначе не достать. У нынешних их ровесников таких проблем нет. А я до сих пор помню те волшебные цифры 2-68-87, набрав которые, можно было услышать голос отца. Правда, не уверен, что я вообще когда-то звонил ему на работу. В 1976 году вышла книга «История Уфы». События, с этим связанные, я как-то описывал, теперь меня интересует всего одна фраза с 89 страницы: «С 30-х годов XIX века любители-метеорологи стали следить за всеми атмосферными явлениями в течение суток. В 1835 – 1850 гг. этим занимался аптекарь А.Ф. Боссе. По его данным за 16 лет… самая низкая температура была в декабре – 11,32 R, а самая высокая – в июле +15,38 R».

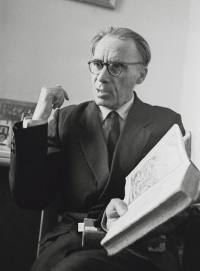

В 1976 году вышла книга «История Уфы». События, с этим связанные, я как-то описывал, теперь меня интересует всего одна фраза с 89 страницы: «С 30-х годов XIX века любители-метеорологи стали следить за всеми атмосферными явлениями в течение суток. В 1835 – 1850 гг. этим занимался аптекарь А.Ф. Боссе. По его данным за 16 лет… самая низкая температура была в декабре – 11,32 R, а самая высокая – в июле +15,38 R». Почему у человека возникает желание взять в руки фотоаппарат? Нет, речь вовсе не о «селфяно-телефонной» моде. Лет 60-70 назад в нашей стране начался настоящий бум: фотографией увлеклись не только мальчишки, но и вполне состоявшиеся люди. Возможно, в детстве или юности они уже раскладывали «гармошки» своих «Фотокоров», но война сделала их солдатами.

Почему у человека возникает желание взять в руки фотоаппарат? Нет, речь вовсе не о «селфяно-телефонной» моде. Лет 60-70 назад в нашей стране начался настоящий бум: фотографией увлеклись не только мальчишки, но и вполне состоявшиеся люди. Возможно, в детстве или юности они уже раскладывали «гармошки» своих «Фотокоров», но война сделала их солдатами. Окончание. Начало в предыдущем номере.

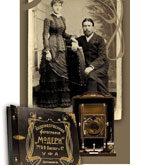

Нет такого имени – «Простота», скажете? Конечно, нет. В одном из семейных архивов вместе с этой фотографией лежало несколько других, подписанных гораздо более традиционно: «Ивану Михайловичу и Феоктисте Петровне Ильиным…». Причём на снимках – жители самых разных городов России. Что, по меньшей мере, странно, ведь И.М. Ильин служил бухгалтером в Уфимской уездной земской управе.

Окончание. Начало в предыдущем номере.

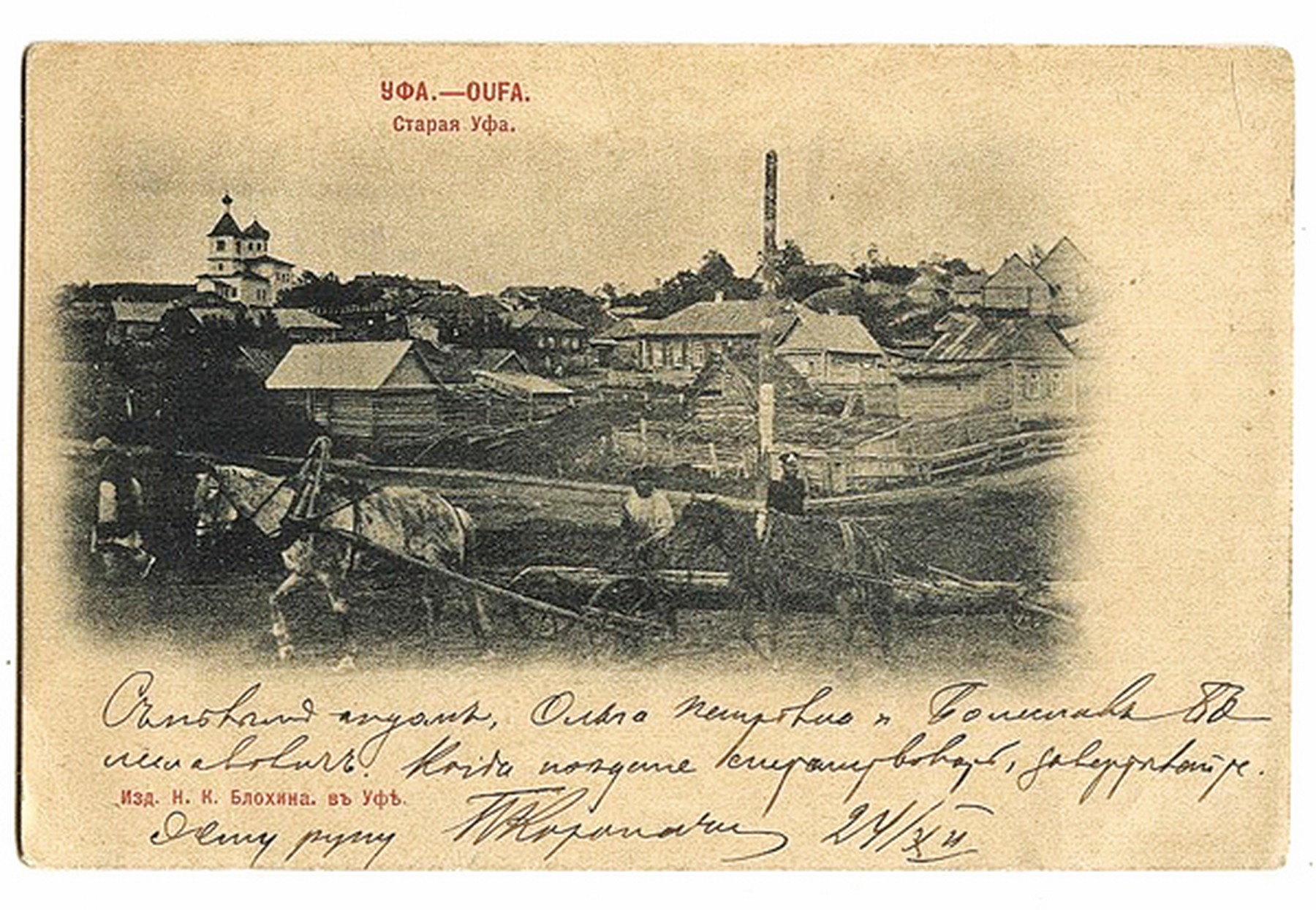

Нет такого имени – «Простота», скажете? Конечно, нет. В одном из семейных архивов вместе с этой фотографией лежало несколько других, подписанных гораздо более традиционно: «Ивану Михайловичу и Феоктисте Петровне Ильиным…». Причём на снимках – жители самых разных городов России. Что, по меньшей мере, странно, ведь И.М. Ильин служил бухгалтером в Уфимской уездной земской управе.  Сергиевская церковь в Старой Уфе, переехавшие мост через Сутолоку две лошадки, мужик на одной из телег и бдящий за порядком городовой. А под стародавней этой картинкой сделанная явно не каллиграфическим почерком надпись: «Съ Новымъ годомъ, Ольга Петровна и Болеславъ Болеславовичъ. Когда поЪдете спутешествовать, завёртывайте. Жму руку. П. Коропачи…24/XII».

Сергиевская церковь в Старой Уфе, переехавшие мост через Сутолоку две лошадки, мужик на одной из телег и бдящий за порядком городовой. А под стародавней этой картинкой сделанная явно не каллиграфическим почерком надпись: «Съ Новымъ годомъ, Ольга Петровна и Болеславъ Болеславовичъ. Когда поЪдете спутешествовать, завёртывайте. Жму руку. П. Коропачи…24/XII». «Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, тёплой пыли…». Вы верите, что это написал человек, побывавший в городе на горе, т.е. Уфе? Я - нет. Так что вряд ли бывал в нашем городе автор романа «Жизнь Клима Самгина» Алексей Максимович Горький. Во всяком случае, точных сведений об этом нет. Вероятно, он просто «поместил» своего Самгина в то место, которое видел на… почтовых открытках.

«Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака черноватой, тёплой пыли…». Вы верите, что это написал человек, побывавший в городе на горе, т.е. Уфе? Я - нет. Так что вряд ли бывал в нашем городе автор романа «Жизнь Клима Самгина» Алексей Максимович Горький. Во всяком случае, точных сведений об этом нет. Вероятно, он просто «поместил» своего Самгина в то место, которое видел на… почтовых открытках.  Старая любительская фотография – детсадовцы у ёлки. Прилично одетые, некоторые даже празднично. И ничего вроде особенного – ну дети, ну утренник. Всё просто и понятно. Пока не прочитаешь подпись на обороте: «В 20-м детсаду 1-го января 1945 г.».

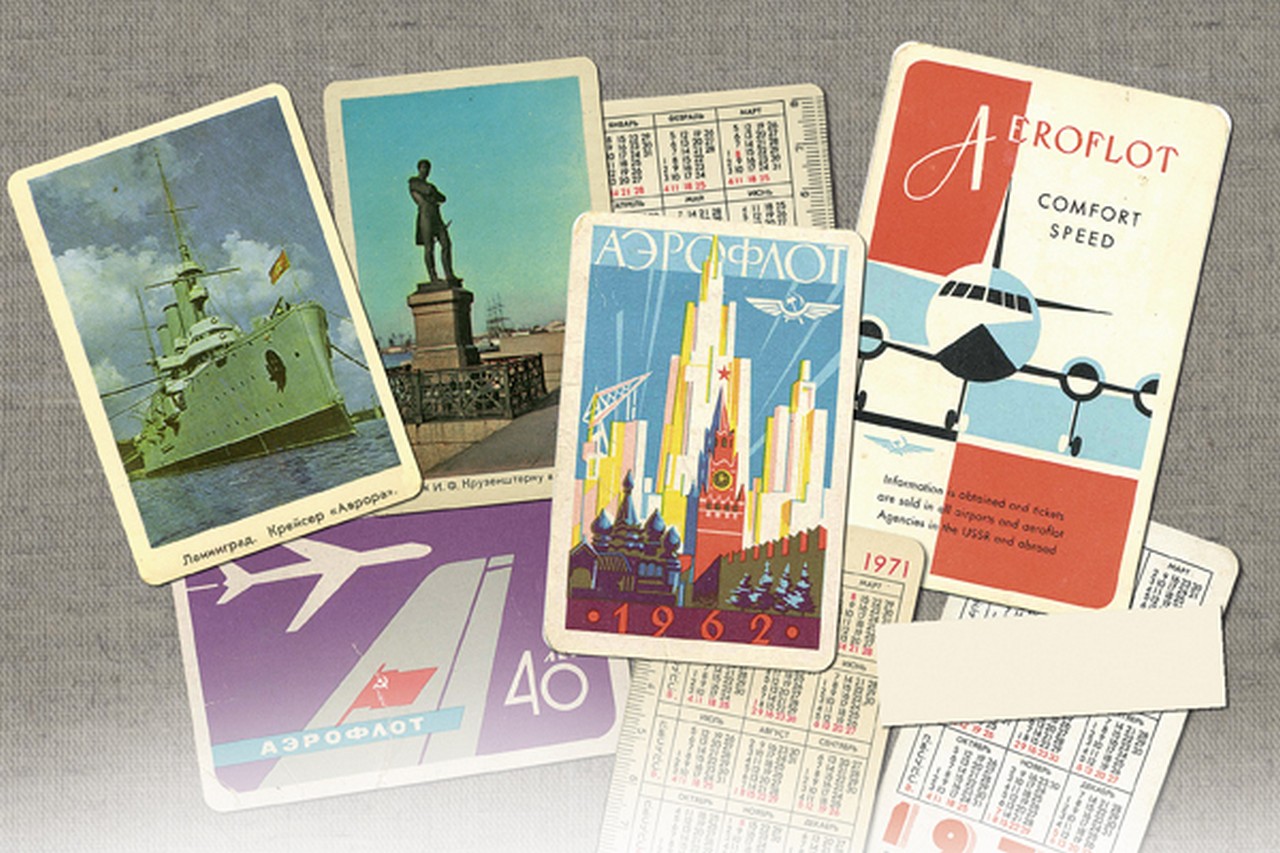

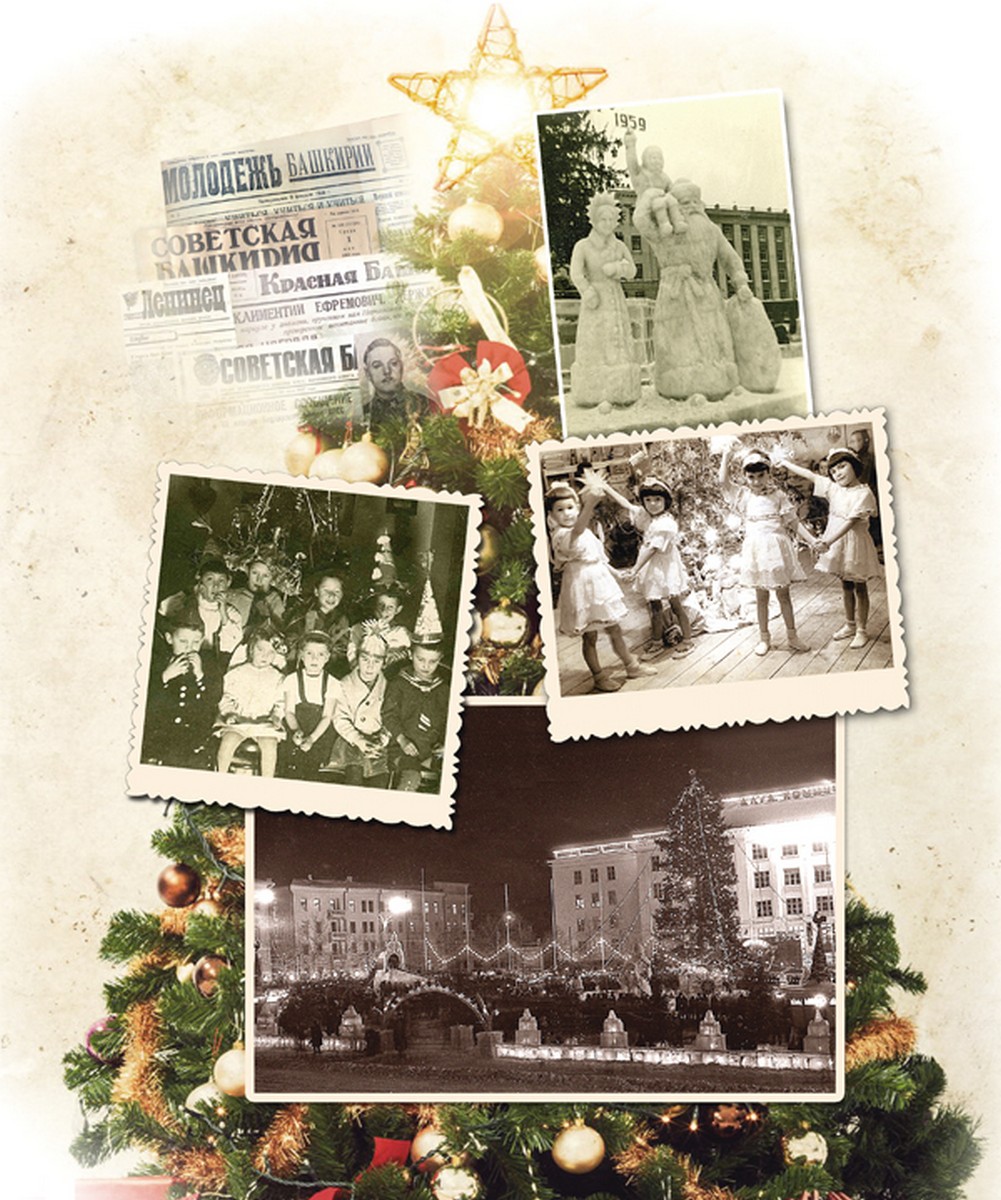

Старая любительская фотография – детсадовцы у ёлки. Прилично одетые, некоторые даже празднично. И ничего вроде особенного – ну дети, ну утренник. Всё просто и понятно. Пока не прочитаешь подпись на обороте: «В 20-м детсаду 1-го января 1945 г.». Как ко мне попал мой самый первый карманный календарь, или, если вам так привычнее – календарик, я не знаю. Хотя помню, что был он на 1966 год, а на рисунке – Петропавловская крепость Ленинграда. Лет через двадцать у меня сложилась целая коллекция, но вот историей появления первого карманного календаря я заинтересовался лишь недавно, когда интерес к современным подобным изданиям у меня пропал.

Как ко мне попал мой самый первый карманный календарь, или, если вам так привычнее – календарик, я не знаю. Хотя помню, что был он на 1966 год, а на рисунке – Петропавловская крепость Ленинграда. Лет через двадцать у меня сложилась целая коллекция, но вот историей появления первого карманного календаря я заинтересовался лишь недавно, когда интерес к современным подобным изданиям у меня пропал. Ровно сто лет назад, 20 ноября 1919 г., в уфимской больнице скончался человек, с именем которого до сих пор связаны многочисленные загадки. Имя у него было самое что ни на есть благородное – Аполлоний, что в переводе с греческого означает «святилище Аполлона». Или, более широко, – «принадлежащий (посвящённый) Аполлону» – богу Солнца (и, между прочим, покровителю искусств)! Отчество у того человека было самое обыкновенное – Александрович, зато фамилия явно прибалтийская – Зирах.

Ровно сто лет назад, 20 ноября 1919 г., в уфимской больнице скончался человек, с именем которого до сих пор связаны многочисленные загадки. Имя у него было самое что ни на есть благородное – Аполлоний, что в переводе с греческого означает «святилище Аполлона». Или, более широко, – «принадлежащий (посвящённый) Аполлону» – богу Солнца (и, между прочим, покровителю искусств)! Отчество у того человека было самое обыкновенное – Александрович, зато фамилия явно прибалтийская – Зирах.  Когда мне показали этот снимок, я уверенно заявил, что это, конечно, Оренбургская переправа в Уфе. Лет 140 назад - левый берег почти не застроен. Но затем вдруг увидел электрический столб, и уверенность моя обратилось в прах.

Когда мне показали этот снимок, я уверенно заявил, что это, конечно, Оренбургская переправа в Уфе. Лет 140 назад - левый берег почти не застроен. Но затем вдруг увидел электрический столб, и уверенность моя обратилось в прах. Среди многих десятков и сотен дореволюционных фотографий, хранящихся в Национальном музее республики, есть такие, которые заслуживают особого внимания: на них запечатлены очень известные в своё время, но почти забытые ныне уфимцы. Большинство из этих людей уже никто и никогда не назовёт по имени, а ведь в своё время они, возможно, были настоящими звёздами, хотя бы и на нашем небосклоне…

Среди многих десятков и сотен дореволюционных фотографий, хранящихся в Национальном музее республики, есть такие, которые заслуживают особого внимания: на них запечатлены очень известные в своё время, но почти забытые ныне уфимцы. Большинство из этих людей уже никто и никогда не назовёт по имени, а ведь в своё время они, возможно, были настоящими звёздами, хотя бы и на нашем небосклоне… На первомайских поздравительных открытках обычно светит солнце, цветут яблони. И, разумеется, никаких пальто или зонтов. Я перебрал немало снимков с первомайских уфимских демонстраций и при десятках прохладных «первомаев» нашёл всего несколько соответствующих открыточному.

На первомайских поздравительных открытках обычно светит солнце, цветут яблони. И, разумеется, никаких пальто или зонтов. Я перебрал немало снимков с первомайских уфимских демонстраций и при десятках прохладных «первомаев» нашёл всего несколько соответствующих открыточному. 6 августа 1966 г. - такая дата указана на обложке самого первого комплекта цветных открыток Уфы. Вероятно, в этот день прошло событие, которое в выходных данных означалось как «подписано к печати», когда полностью подготовленное издание передаётся в типографию. На открытках - разгар лета, но помня о неторопливости тогдашней полиграфии, можно задаться вопросом: когда же состоялась съёмка - в том же 1966-м или за год до этого?

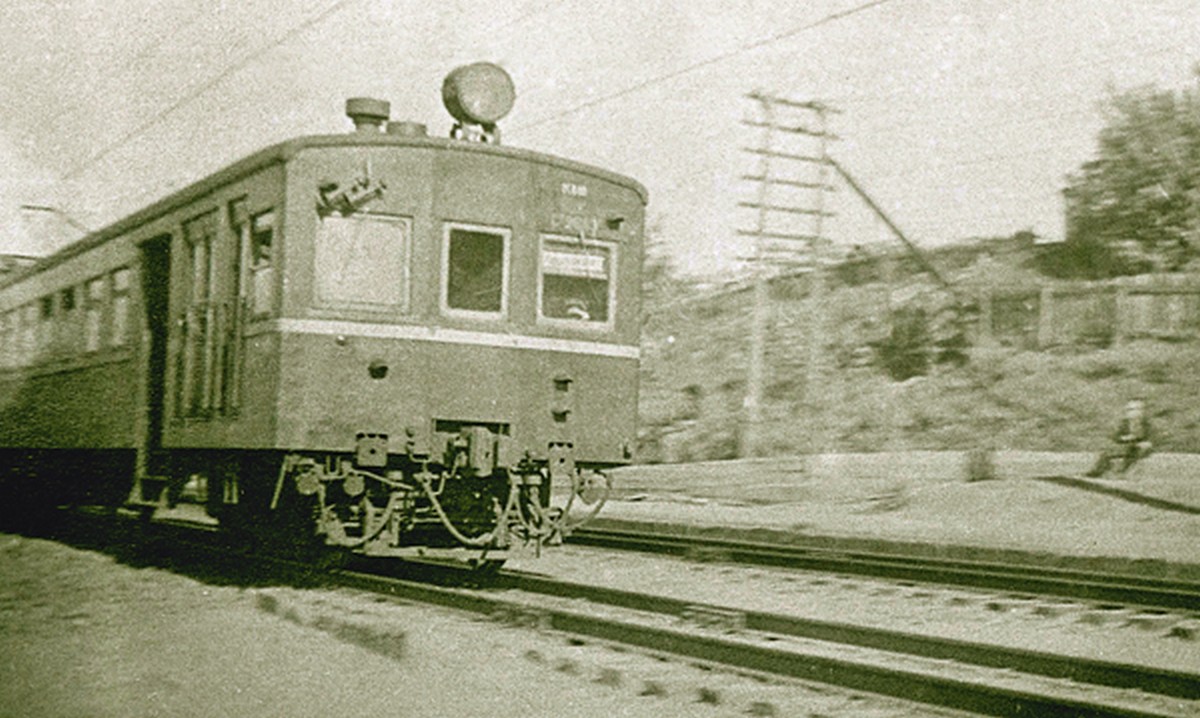

6 августа 1966 г. - такая дата указана на обложке самого первого комплекта цветных открыток Уфы. Вероятно, в этот день прошло событие, которое в выходных данных означалось как «подписано к печати», когда полностью подготовленное издание передаётся в типографию. На открытках - разгар лета, но помня о неторопливости тогдашней полиграфии, можно задаться вопросом: когда же состоялась съёмка - в том же 1966-м или за год до этого? Чемодан с вещичками… юркий автобус «Икарус-620»… старое здание уфимского вокзала… картонные билетики мне и папе… «тупоносая» электричка со звездой… «Дёма», «Авдон», «Юматово»… И, наконец, «Ключарёво». Выходим.

Примерно таким был сценарий моей отправки в пионерский лагерь «Дружба» в далёком теперь уже 1966 году.

Чемодан с вещичками… юркий автобус «Икарус-620»… старое здание уфимского вокзала… картонные билетики мне и папе… «тупоносая» электричка со звездой… «Дёма», «Авдон», «Юматово»… И, наконец, «Ключарёво». Выходим.

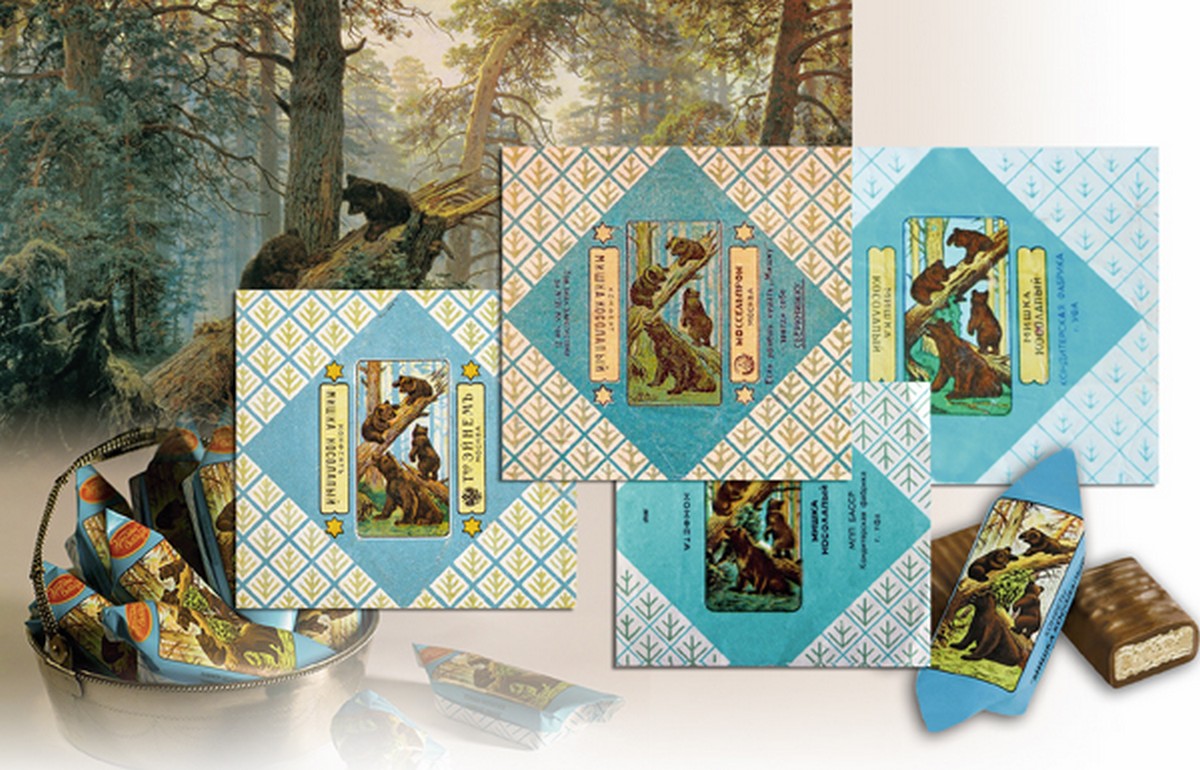

Примерно таким был сценарий моей отправки в пионерский лагерь «Дружба» в далёком теперь уже 1966 году.  Разбирал старые книги, подаренные мне ещё в детстве, и в одной из них вдруг обнаружил конфетную обёртку: картинка с видом Уфы, название производителя – «Уфимская кондитерская фабрика», типографская метка – ЛФОП 2… И никакого вам названия. Лишь выходные данные книги напомнили о том, что съел я её полвека назад – в 1969-м.

Разбирал старые книги, подаренные мне ещё в детстве, и в одной из них вдруг обнаружил конфетную обёртку: картинка с видом Уфы, название производителя – «Уфимская кондитерская фабрика», типографская метка – ЛФОП 2… И никакого вам названия. Лишь выходные данные книги напомнили о том, что съел я её полвека назад – в 1969-м.  31 декабря 1966 года главная газета республики писала: «Сегодня в полночь Новый год вступит в свои права. Его приход впервые возвестит бой уфимских курантов. Они установлены в башне на здании объединения «Башнефть» на Советской площади в Уфе». А как встречали любимый праздник в 1935-м, 1941-м или 1958-м? Давайте почитаем прессу тех лет.

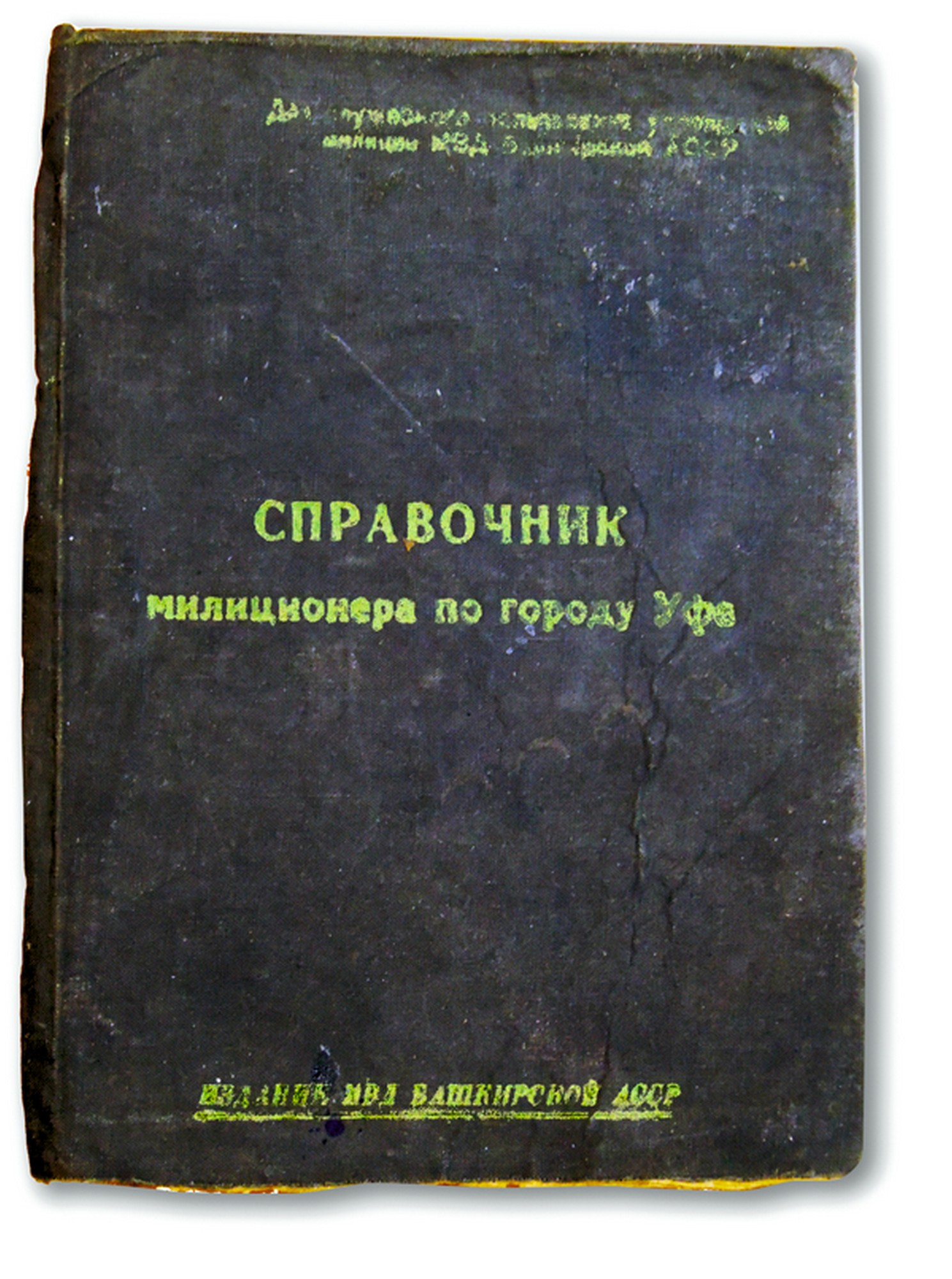

31 декабря 1966 года главная газета республики писала: «Сегодня в полночь Новый год вступит в свои права. Его приход впервые возвестит бой уфимских курантов. Они установлены в башне на здании объединения «Башнефть» на Советской площади в Уфе». А как встречали любимый праздник в 1935-м, 1941-м или 1958-м? Давайте почитаем прессу тех лет. 11 сентября 1957 года за подписями К. Ворошилова и М. Георгадзе появился Указ Президиума Верховного Совета СССР с мудрёным названием - «Об упорядочении дела присвоения имён государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населённым пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям». Указ тот стал очередной головной болью для милиции и коммунальщиков Уфы.

11 сентября 1957 года за подписями К. Ворошилова и М. Георгадзе появился Указ Президиума Верховного Совета СССР с мудрёным названием - «Об упорядочении дела присвоения имён государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населённым пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям». Указ тот стал очередной головной болью для милиции и коммунальщиков Уфы. Этот объект нынче почему-то никто не воспринимает всерьёз, без конца рассматриваются проекты его сноса и кардинальной реконструкции. А когда-то он был, пожалуй, главной достопримечательностью Уфы. Нет, на этом мосту не вешали замочков, зато в ноябре или декабре 1956-го не нашлось, наверное, такого жителя южной части города, который бы не прошёлся по нему. Правда, фотоаппараты тогда имели далеко не все.

Этот объект нынче почему-то никто не воспринимает всерьёз, без конца рассматриваются проекты его сноса и кардинальной реконструкции. А когда-то он был, пожалуй, главной достопримечательностью Уфы. Нет, на этом мосту не вешали замочков, зато в ноябре или декабре 1956-го не нашлось, наверное, такого жителя южной части города, который бы не прошёлся по нему. Правда, фотоаппараты тогда имели далеко не все. Растут в самом центре Уфы на улице Валиди три огромные липы. Шумят листвой (если, конечно, круглосуточно едущие мимо автомашины позволяют), цветут в конце июня, словом, живут своей обычной жизнью. И никто, наверное, и никогда не задумывался, как здесь, у бойкой трассы, оказались деревья-старожилы.

Растут в самом центре Уфы на улице Валиди три огромные липы. Шумят листвой (если, конечно, круглосуточно едущие мимо автомашины позволяют), цветут в конце июня, словом, живут своей обычной жизнью. И никто, наверное, и никогда не задумывался, как здесь, у бойкой трассы, оказались деревья-старожилы.  Реклама из 1908 года: «В прачечной при Уфимском женском приюте Ведомства учреждений императрицы Марии (угол Приютской и Телеграфной улиц) принимается в стирку бельё… Прачечная снабжена новейшими стиральными машинами Стуте и Блюменталь… Никаких вредно действующих на бельё химических веществ не употребляется».

Реклама из 1908 года: «В прачечной при Уфимском женском приюте Ведомства учреждений императрицы Марии (угол Приютской и Телеграфной улиц) принимается в стирку бельё… Прачечная снабжена новейшими стиральными машинами Стуте и Блюменталь… Никаких вредно действующих на бельё химических веществ не употребляется». Этот большой дом на углу Карла Маркса и Коммунистической (бывш. Александровской и Большой Успенской) знают все уфимцы. Многие помнят его по своим походам в находившийся в нём кинозал. На здании висят и мемориальные доски, но мало кто знает «параллельную» историю – как этого зала, так и самого дома. Историю, не отмеченную никакими памятными знаками.

Этот большой дом на углу Карла Маркса и Коммунистической (бывш. Александровской и Большой Успенской) знают все уфимцы. Многие помнят его по своим походам в находившийся в нём кинозал. На здании висят и мемориальные доски, но мало кто знает «параллельную» историю – как этого зала, так и самого дома. Историю, не отмеченную никакими памятными знаками. «Москва», «Ленинград», «Киев»… Всякому фотолюбителю со стажем названия эти не просто знакомы, но и стали почти родными. Но далеко не всякий из них с пониманием отнесётся к тому, если вдруг в этой «линейке» окажется ещё и фотоаппарат «Уфа».

«Москва», «Ленинград», «Киев»… Всякому фотолюбителю со стажем названия эти не просто знакомы, но и стали почти родными. Но далеко не всякий из них с пониманием отнесётся к тому, если вдруг в этой «линейке» окажется ещё и фотоаппарат «Уфа». «На углу улиц Пушкинской и Аксакова в начале 1934 года на колокольне бывшей Никольской церкви взвился красный флаг, а над куполом, распрямив крылья, готовая к полету, появилась большая модель самолета. Организовался Уфимский аэроклуб. Были оборудованы кабинеты для изучения планерного, самолетного, парашютного дела и лаборатория для юных авиомоделистов».

«На углу улиц Пушкинской и Аксакова в начале 1934 года на колокольне бывшей Никольской церкви взвился красный флаг, а над куполом, распрямив крылья, готовая к полету, появилась большая модель самолета. Организовался Уфимский аэроклуб. Были оборудованы кабинеты для изучения планерного, самолетного, парашютного дела и лаборатория для юных авиомоделистов». Соберём металлолом!» - читал, как помнится, по слогам Чебурашка. Пионерский лозунг этот лет сорок назад имел хождение на территории всей нашей страны. Но порой вместе с отжившим своё хламом красногалстучные детишки тащили на школьные дворы и вполне добротные вещи, которые можно было использовать ещё много лет. И, странное дело, у них, оказывается, были вполне взрослые предшественники.

Соберём металлолом!» - читал, как помнится, по слогам Чебурашка. Пионерский лозунг этот лет сорок назад имел хождение на территории всей нашей страны. Но порой вместе с отжившим своё хламом красногалстучные детишки тащили на школьные дворы и вполне добротные вещи, которые можно было использовать ещё много лет. И, странное дело, у них, оказывается, были вполне взрослые предшественники. Когда перед городской думой встал вопрос об электрификации города, концессия на строительство первой в Уфе и губернии электростанции была предоставлена инженеру и предпринимателю Николаю Владимировичу Коншину. Здание электростанции было пристроено ко Второй пожарно-полицейской части по ул. Александровской (ныне К. Маркса). Строительство её шло около двух лет. 120 лет назад, 1 февраля 1898 года, она дала ток.

Когда перед городской думой встал вопрос об электрификации города, концессия на строительство первой в Уфе и губернии электростанции была предоставлена инженеру и предпринимателю Николаю Владимировичу Коншину. Здание электростанции было пристроено ко Второй пожарно-полицейской части по ул. Александровской (ныне К. Маркса). Строительство её шло около двух лет. 120 лет назад, 1 февраля 1898 года, она дала ток. Вряд ли кто, кроме фотографов с большим стажем, скажет, каким аппаратом сделаны эти снимки. Ведь их объединяет то, что все они получены с помощью камер с 35-миллиметровой («узкой») плёнкой с перфорацией, т.е. плёнкой, изначально предназначенной для съёмки кинофильмов.

Вряд ли кто, кроме фотографов с большим стажем, скажет, каким аппаратом сделаны эти снимки. Ведь их объединяет то, что все они получены с помощью камер с 35-миллиметровой («узкой») плёнкой с перфорацией, т.е. плёнкой, изначально предназначенной для съёмки кинофильмов. Вряд ли мы узнаем, когда человек впервые воспользовался снегом и льдом как строительным материалом. Во всяком случае, случилось это не раньше, чем homo sapiens, переселяясь всё дальше на север, впервые увидел снег. Поначалу первобытные люди лепили, должно быть, некие изваяния, гораздо позже появились чисто утилитарные строения типа иглу.

Вряд ли мы узнаем, когда человек впервые воспользовался снегом и льдом как строительным материалом. Во всяком случае, случилось это не раньше, чем homo sapiens, переселяясь всё дальше на север, впервые увидел снег. Поначалу первобытные люди лепили, должно быть, некие изваяния, гораздо позже появились чисто утилитарные строения типа иглу.  Листаем самодельный фотоальбом, названия у которого, разумеется, нет. Рядом с семейным снимком – групповой портрет друзей – «работников Н.-Берёзовской п.т.к.»: Кузьминых, Андреева, Швецова, Дьякова, Ломадурова. Речь, как можно догадаться при грамотных подсказчиках, о почтово-телеграфной конторе села Николо-Берёзовка. Дальше – виды Свердловска. И лишь на четвёртой странице понимаем, что речь пойдёт о радио. И не просто о нём, а об истории развития радио в Уфе и республике в целом.

Листаем самодельный фотоальбом, названия у которого, разумеется, нет. Рядом с семейным снимком – групповой портрет друзей – «работников Н.-Берёзовской п.т.к.»: Кузьминых, Андреева, Швецова, Дьякова, Ломадурова. Речь, как можно догадаться при грамотных подсказчиках, о почтово-телеграфной конторе села Николо-Берёзовка. Дальше – виды Свердловска. И лишь на четвёртой странице понимаем, что речь пойдёт о радио. И не просто о нём, а об истории развития радио в Уфе и республике в целом.  На одном из снимков - прямо-таки живописная картина тёплого денька столетней давности: южная часть города - с церковью в Дубничках, архиерейским домом, Первой соборной мечетью и Воскресенским кафедральным собором. На шихане, где в 1967-м появится памятник Салавату, гордо торчит небольшой домик. Да и весь склон над рекой густо покрыт домами, стоящими едва ли не друг на друге. И почти нет деревьев (об этом, как я уже писал, заботились козы). За исключением Случевской горы, на которой в 1900 г. посадили их (т.е. устроили сад), видны павильон и две (пока только две!) беседки. На фоне далёкой возвышенности «спрятался» железнодорожный мост, да и наплавной (плашкоутный) мост на Оренбургской переправе почти сливается с рекой.

На одном из снимков - прямо-таки живописная картина тёплого денька столетней давности: южная часть города - с церковью в Дубничках, архиерейским домом, Первой соборной мечетью и Воскресенским кафедральным собором. На шихане, где в 1967-м появится памятник Салавату, гордо торчит небольшой домик. Да и весь склон над рекой густо покрыт домами, стоящими едва ли не друг на друге. И почти нет деревьев (об этом, как я уже писал, заботились козы). За исключением Случевской горы, на которой в 1900 г. посадили их (т.е. устроили сад), видны павильон и две (пока только две!) беседки. На фоне далёкой возвышенности «спрятался» железнодорожный мост, да и наплавной (плашкоутный) мост на Оренбургской переправе почти сливается с рекой.

Читатель любит старинные фотографии. Особенно когда рядом есть и современные, сделанные с той же точки. Но вот перед вами снимок, который сравнивать с нынешним видом нет никакого смысла - исчезли не только дома, но и вся улица. Зато сохранилось сразу семь фотографий места, выполненных на протяжении почти целого века.

Читатель любит старинные фотографии. Особенно когда рядом есть и современные, сделанные с той же точки. Но вот перед вами снимок, который сравнивать с нынешним видом нет никакого смысла - исчезли не только дома, но и вся улица. Зато сохранилось сразу семь фотографий места, выполненных на протяжении почти целого века.

Подходил к концу XIX век. Численность населения Уфы стремительно росла, а вот культурный досуг горожан оставлял желать лучшего. Летом в городе пыль столбом, уфимцы стремятся спрятаться в зеленых уголках. В городе таковых два - Ушаковский и Видинеевский сады (тогда слово «сад» трактовалось чуть шире - посадили люди березы или липы - получился сад). Летний театр оживает только с приездом какой-нибудь труппы, цирк тоже далеко не каждый день. Из развлечений лишь домашнее чтение, чаепитие да гулянья. С вином или без оного. И почему-то в городе, омываемом Белой и Уфимкой, нет ни одного парка у реки. Может быть, крутой берег тому причиной?

Подходил к концу XIX век. Численность населения Уфы стремительно росла, а вот культурный досуг горожан оставлял желать лучшего. Летом в городе пыль столбом, уфимцы стремятся спрятаться в зеленых уголках. В городе таковых два - Ушаковский и Видинеевский сады (тогда слово «сад» трактовалось чуть шире - посадили люди березы или липы - получился сад). Летний театр оживает только с приездом какой-нибудь труппы, цирк тоже далеко не каждый день. Из развлечений лишь домашнее чтение, чаепитие да гулянья. С вином или без оного. И почему-то в городе, омываемом Белой и Уфимкой, нет ни одного парка у реки. Может быть, крутой берег тому причиной?

О сколько нам открытий чудных готовят… новые технологии. К примеру, сегодня мы без труда, не выходя из дома, можем залезть в коллекцию Национальной библиотеки Франции (gallica.bnf.fr, только не забудьте написать в поисковике Oufa и подраздел – dans les image), чтобы вытащить оттуда несколько прекрасных снимков Уфы конца позапрошлого века. На каждом из них стоит печать с датой – 1889 год.

О сколько нам открытий чудных готовят… новые технологии. К примеру, сегодня мы без труда, не выходя из дома, можем залезть в коллекцию Национальной библиотеки Франции (gallica.bnf.fr, только не забудьте написать в поисковике Oufa и подраздел – dans les image), чтобы вытащить оттуда несколько прекрасных снимков Уфы конца позапрошлого века. На каждом из них стоит печать с датой – 1889 год.

Из цикла «Антология уфимской фотографии»

В Национальном музее РБ хранится снимок, взглянув на который, каждый интересующийся историей нашего города человек сразу узнает Дом губернатора и Соборную мечеть на улице Воскресенской (ныне Тукаева). Многие добавят, что сделан он уже после закладки Ушаковского парка – большое количество относительно недавно посаженных берёз на площади тому подтверждение.

Из цикла «Антология уфимской фотографии»

В Национальном музее РБ хранится снимок, взглянув на который, каждый интересующийся историей нашего города человек сразу узнает Дом губернатора и Соборную мечеть на улице Воскресенской (ныне Тукаева). Многие добавят, что сделан он уже после закладки Ушаковского парка – большое количество относительно недавно посаженных берёз на площади тому подтверждение.

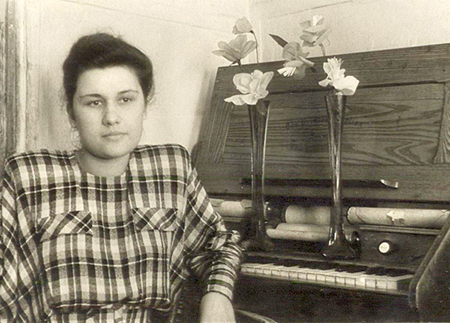

В частной гимназии Верниковской-Ница (здание гимназии на углу нынешних улиц Ленина и Октябрьской революции сейчас занимает худграф Педуниверситета) в списке преподавателей в дореволюционных справочниках – Вера Архиповна Ница, Вера Фёдоровна Евлампиева, Лидия Алексеевна Щелина, Лидия Васильевна Архангельская. Все они должны быть на известном групповом снимке педагогов гимназии, но выделить кого-то по имени вряд ли кто сегодня сможет. Узнаваемы лишь Александр Фёдорович Ница, Александр Иосифович Верниковский и священник Вениамин Пинегин. Правда, можно вспомнить, что В.Ф. Евлампиева (1880 – 1970) долгие годы преподавала в 3-й и 11-й уфимских школах. Сохранилось несколько её снимков, но уже 1940-х – 1950-х годов. Впрочем, залезем в брошюрку «Успенская церковно-приходская школа» 1912 года и в фотоприложении под №54 найдём её портрет того времени.

В частной гимназии Верниковской-Ница (здание гимназии на углу нынешних улиц Ленина и Октябрьской революции сейчас занимает худграф Педуниверситета) в списке преподавателей в дореволюционных справочниках – Вера Архиповна Ница, Вера Фёдоровна Евлампиева, Лидия Алексеевна Щелина, Лидия Васильевна Архангельская. Все они должны быть на известном групповом снимке педагогов гимназии, но выделить кого-то по имени вряд ли кто сегодня сможет. Узнаваемы лишь Александр Фёдорович Ница, Александр Иосифович Верниковский и священник Вениамин Пинегин. Правда, можно вспомнить, что В.Ф. Евлампиева (1880 – 1970) долгие годы преподавала в 3-й и 11-й уфимских школах. Сохранилось несколько её снимков, но уже 1940-х – 1950-х годов. Впрочем, залезем в брошюрку «Успенская церковно-приходская школа» 1912 года и в фотоприложении под №54 найдём её портрет того времени.

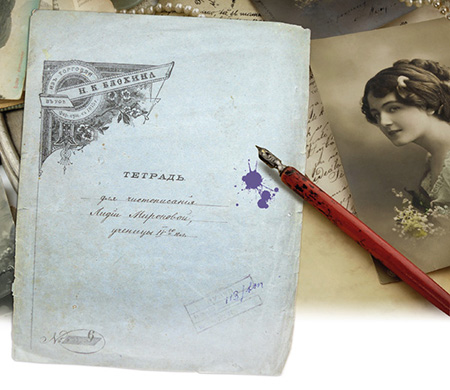

Вряд ли есть такие люди, которые не помнят имени своей первой школьной учительницы. Но ведь за 10-11 проведённых в школе лет у каждого из нас было никак не меньше десяти преподавателей. Помните ли вы их имена? Если подзабыли, достаньте свои выпускные фотографии, созвонитесь с одноклассниками и подпишите. Ведь если даже фамилии учителей указаны, то вместо имён наверняка стоят просто инициалы.

Вряд ли есть такие люди, которые не помнят имени своей первой школьной учительницы. Но ведь за 10-11 проведённых в школе лет у каждого из нас было никак не меньше десяти преподавателей. Помните ли вы их имена? Если подзабыли, достаньте свои выпускные фотографии, созвонитесь с одноклассниками и подпишите. Ведь если даже фамилии учителей указаны, то вместо имён наверняка стоят просто инициалы.

Люблю я читать старые газеты. Особенно местные. Не передовицы, конечно, а, например, фельетоны. Или то, что на последней странице. Попадаются интересные статьи и фотографии об изменении облика Уфы, о городских событиях, выставках, гастролях. А порою встретишь такие СТАРЫЕ НОВОСТИ, что хоть стой, хоть падай. Ответы на многие вопросы, которые не дают нам покоя и сегодня, оказывается, давно были известны.

Люблю я читать старые газеты. Особенно местные. Не передовицы, конечно, а, например, фельетоны. Или то, что на последней странице. Попадаются интересные статьи и фотографии об изменении облика Уфы, о городских событиях, выставках, гастролях. А порою встретишь такие СТАРЫЕ НОВОСТИ, что хоть стой, хоть падай. Ответы на многие вопросы, которые не дают нам покоя и сегодня, оказывается, давно были известны.

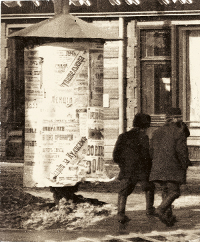

Картинка из детства: хорошо укутанная тётка зимним утром макает в какую-то кастрюлю кисть, и вскоре на фанерном щите появляется свежая газета, журнал «Крокодил» или даже афиша о гастролях в городе самого Игоря Кио.

Картинка из детства: хорошо укутанная тётка зимним утром макает в какую-то кастрюлю кисть, и вскоре на фанерном щите появляется свежая газета, журнал «Крокодил» или даже афиша о гастролях в городе самого Игоря Кио.

Как вы думаете, чем, кроме пернатых дел, могут быть связаны такие названия: «Сокол», «Беркут», «Гриф», «Коршун», «Кречет», «Орёл», «Орлан», «Ястреб», «Кобчик», «Лебедь», «Фламинго»... И как в эту «хищную» подборку попали два последних?

Как вы думаете, чем, кроме пернатых дел, могут быть связаны такие названия: «Сокол», «Беркут», «Гриф», «Коршун», «Кречет», «Орёл», «Орлан», «Ястреб», «Кобчик», «Лебедь», «Фламинго»... И как в эту «хищную» подборку попали два последних?

Интернет наводнён ссылками на цитаты из неувядаемого творения И.Ильфа и Е.Петрова: «Знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся» и «Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки». Правда, в полной мере насладиться этим юмором нынче могут только те, уже ставшие избранными граждане, что совсем недавно (в историческом, понятное дело, масштабе) запирались по ночам в ванной комнате и при свете красного фонаря буквально творили историю.

Интернет наводнён ссылками на цитаты из неувядаемого творения И.Ильфа и Е.Петрова: «Знал я одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся» и «Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля и на сто километров вокруг залаяли собаки». Правда, в полной мере насладиться этим юмором нынче могут только те, уже ставшие избранными граждане, что совсем недавно (в историческом, понятное дело, масштабе) запирались по ночам в ванной комнате и при свете красного фонаря буквально творили историю. Многие из нас помнят строки Корнея Чуковского:

Вы б, газели, не галдели,

А на будущей неделе

Прискакали бы и сели

На качели-карусели!

В наше время, когда и газели воспринимаются исключительно как нечто на четырёх колёсах, все пока ещё помнят, что такое качели. Но как вы отнесётесь к тому, что некогда на ярмарках ставили качели, которые сегодня мы назвали бы скорее чёртовым колесом? Или к тому, что карусели были ещё и вертикальными?

Многие из нас помнят строки Корнея Чуковского:

Вы б, газели, не галдели,

А на будущей неделе

Прискакали бы и сели

На качели-карусели!

В наше время, когда и газели воспринимаются исключительно как нечто на четырёх колёсах, все пока ещё помнят, что такое качели. Но как вы отнесётесь к тому, что некогда на ярмарках ставили качели, которые сегодня мы назвали бы скорее чёртовым колесом? Или к тому, что карусели были ещё и вертикальными? Нынче все уже привыкли, что ярмарка - это когда в одно место привозят много сельскохозяйственных товаров, а народ идёт с надеждой купить дешевле, чем в магазине. А ведь когда-то действо проходило гораздо интереснее.

Нынче все уже привыкли, что ярмарка - это когда в одно место привозят много сельскохозяйственных товаров, а народ идёт с надеждой купить дешевле, чем в магазине. А ведь когда-то действо проходило гораздо интереснее. Помню, в детстве было у меня много открыток, как-то мы с сестрой даже заложили ими весь пол большой комнаты нашей квартиры. При переезде всё ушло. И вот лет через тридцать после этого принесли мне целую кипу старых открыток…

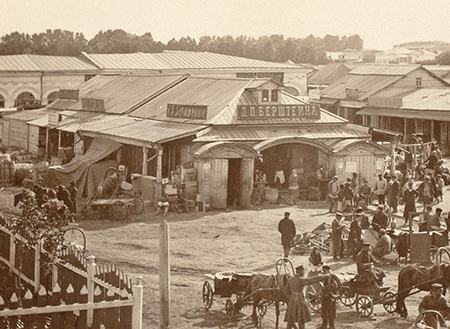

Помню, в детстве было у меня много открыток, как-то мы с сестрой даже заложили ими весь пол большой комнаты нашей квартиры. При переезде всё ушло. И вот лет через тридцать после этого принесли мне целую кипу старых открыток… «Несколько месяцев тому назад, в начале этого года на конфектных фабриках Уфы была введена Г. Уфимским Губернатором «реформа». Работавшие раньше по домам вертельщицы конфект принуждены были работать при фабрике, так как выдача конфект на дом прекратилась», – такое сообщение появилось в ноябре 1905 года в «Самарской газете». Издание это и прежде давало сообщения об уфимских кондитерах, причём желчь изливалась главным образом на фабрику Д.П. Берштейна.

«Несколько месяцев тому назад, в начале этого года на конфектных фабриках Уфы была введена Г. Уфимским Губернатором «реформа». Работавшие раньше по домам вертельщицы конфект принуждены были работать при фабрике, так как выдача конфект на дом прекратилась», – такое сообщение появилось в ноябре 1905 года в «Самарской газете». Издание это и прежде давало сообщения об уфимских кондитерах, причём желчь изливалась главным образом на фабрику Д.П. Берштейна. Жили-были на нынешней улице Карла Маркса три дома-товарища. Один из них погиб при невыясненных обстоятельствах, второй фактически обезглавили, убрав едва ли не главные его украшения – шатры. А третий… Третьему, возможно, наименее заметному из них, повезло больше. За ним ухаживают, периодически ремонтируют, даже реставрируют. Именно его нынче называют домом Меклера. А когда-то…

Жили-были на нынешней улице Карла Маркса три дома-товарища. Один из них погиб при невыясненных обстоятельствах, второй фактически обезглавили, убрав едва ли не главные его украшения – шатры. А третий… Третьему, возможно, наименее заметному из них, повезло больше. За ним ухаживают, периодически ремонтируют, даже реставрируют. Именно его нынче называют домом Меклера. А когда-то… 55 лет в Доме-музее П.И. Чайковского в Воткинске стоит привезённый из Уфы музыкальный инструмент, который все эти годы считали тем самым оркестрионом, что в раннем детстве слушал будущий композитор. Но вдруг выяснилось, что это не совсем так. Или совсем не так.

55 лет в Доме-музее П.И. Чайковского в Воткинске стоит привезённый из Уфы музыкальный инструмент, который все эти годы считали тем самым оркестрионом, что в раннем детстве слушал будущий композитор. Но вдруг выяснилось, что это не совсем так. Или совсем не так. На карте Уфы, составленной в 1925 году, видны странные надписи: «б. Нагель, б. Зайкова, б. Чуфаровского»… Причём территориально надписи эти расположены на северо-востоке от тогдашних границ города, по большей части вдоль реки Уфимки. И только «б. Костерина, б. Бондаренко, б. Попова» – с севера. Перечисленные фамилии в дореволюционной городской истории хорошо известны, дома этих далеко не бедных людей по большей части и сегодня украшают наши улицы.

На карте Уфы, составленной в 1925 году, видны странные надписи: «б. Нагель, б. Зайкова, б. Чуфаровского»… Причём территориально надписи эти расположены на северо-востоке от тогдашних границ города, по большей части вдоль реки Уфимки. И только «б. Костерина, б. Бондаренко, б. Попова» – с севера. Перечисленные фамилии в дореволюционной городской истории хорошо известны, дома этих далеко не бедных людей по большей части и сегодня украшают наши улицы.  Уфа изначально была деревянной, и потому история домовой резьбы составляет целую эпоху в местном зодчестве, ставшей весомой частью этого прикладного искусства. Вот только в силу недолговечности материала (добавим к этому пожары и новое строительство) мы никогда не увидим на улицах образцов деревянных украшений хотя бы первой половины позапрошлого века. Остались только фотографии.

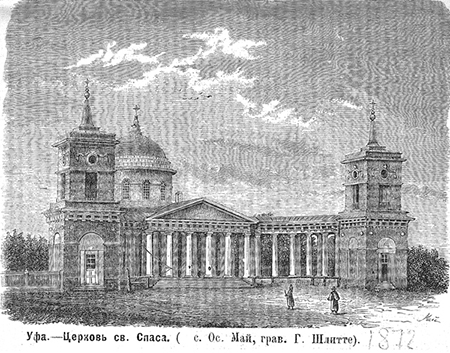

Уфа изначально была деревянной, и потому история домовой резьбы составляет целую эпоху в местном зодчестве, ставшей весомой частью этого прикладного искусства. Вот только в силу недолговечности материала (добавим к этому пожары и новое строительство) мы никогда не увидим на улицах образцов деревянных украшений хотя бы первой половины позапрошлого века. Остались только фотографии.  Лет десять назад попала мне в руки годовая подшивка газеты «Уфимские епархиальные ведомости» за 1885 год. Аккуратно переплетённые в твёрдой обложке номера небольшого формата – томик очень хорошо вписался в книжно-краеведческое окружение, ведь даже простое чтение газеты более чем вековой давности само по себе занятие преинтереснейшее, а здесь оказалось много информации и о городских событиях. О торжествах, например, по случаю начала строительства железной дороги в Уфе. А для «повышения художественности» подшивки прежний хозяин поместил в томик четыре гравюры с видами нашего города.

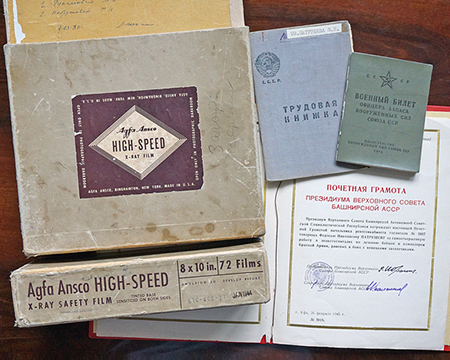

Лет десять назад попала мне в руки годовая подшивка газеты «Уфимские епархиальные ведомости» за 1885 год. Аккуратно переплетённые в твёрдой обложке номера небольшого формата – томик очень хорошо вписался в книжно-краеведческое окружение, ведь даже простое чтение газеты более чем вековой давности само по себе занятие преинтереснейшее, а здесь оказалось много информации и о городских событиях. О торжествах, например, по случаю начала строительства железной дороги в Уфе. А для «повышения художественности» подшивки прежний хозяин поместил в томик четыре гравюры с видами нашего города. В этой коробке, сколько помню, всегда лежали семейные реликвии –старые справки, удостоверения, квитанции. Никогда не задумывался, как она попала в нашу семью, хотя и так всё было ясно: когда-то по лендлизу американцы прислали в ней рентгеновскую плёнку. А моя бабушка всю жизнь проработала рентгенологом.

В этой коробке, сколько помню, всегда лежали семейные реликвии –старые справки, удостоверения, квитанции. Никогда не задумывался, как она попала в нашу семью, хотя и так всё было ясно: когда-то по лендлизу американцы прислали в ней рентгеновскую плёнку. А моя бабушка всю жизнь проработала рентгенологом.

Незамеченным прошёл юбилей, который можно было отпраздновать: в 1914 году увидела свет незамысловатая по нынешним временам книжечка, претендующая тем не менее на роль самой первой иллюстрированной книги об Уфе.

Незамеченным прошёл юбилей, который можно было отпраздновать: в 1914 году увидела свет незамысловатая по нынешним временам книжечка, претендующая тем не менее на роль самой первой иллюстрированной книги об Уфе.

Стоят на высоком берегу Белой в саду Салавата беседки. Все абсолютно уверены в том, что их всегда было три. И даже имена им придумали - Вера, Надежда, Любовь. Имена, прямо скажем, очень хороши, особенно если учесть, что к парку ведёт Софьина аллея. Но всё ж посчитаем беседки ещё раз: две, три… Или, может, больше?

Стоят на высоком берегу Белой в саду Салавата беседки. Все абсолютно уверены в том, что их всегда было три. И даже имена им придумали - Вера, Надежда, Любовь. Имена, прямо скажем, очень хороши, особенно если учесть, что к парку ведёт Софьина аллея. Но всё ж посчитаем беседки ещё раз: две, три… Или, может, больше? Этот снимок дома-теремка известен, пожалуй, всем любителям старой Уфы. Интересно, что многие архитектурные элементы, использованные при его строительстве больше века назад, частенько применяют в своей работе и нынешние архитекторы. Особняк при его внешних данных вполне мог бы претендовать на место где-нибудь в окрестностях Петербурга. А если уж совсем отвлечься, его можно принять и за современный загородный дом. Только, конечно, надо убрать старомодный забор.

Этот снимок дома-теремка известен, пожалуй, всем любителям старой Уфы. Интересно, что многие архитектурные элементы, использованные при его строительстве больше века назад, частенько применяют в своей работе и нынешние архитекторы. Особняк при его внешних данных вполне мог бы претендовать на место где-нибудь в окрестностях Петербурга. А если уж совсем отвлечься, его можно принять и за современный загородный дом. Только, конечно, надо убрать старомодный забор.

Это было поздним летом, или, может, ранней осенью. Выхожу я как-то из аптеки, а у стенки дома стоит… коза. Самая обыкновенная, с длинными рогами и бессмысленно блудливыми глазами. Вокруг снуют машины и люди, гудит труба котельной, а она, бедная, прижалась к стеночке и жалобно так смотрит. Я настолько оторопел, что даже не попытался её сфотографировать. Так и осталось для меня загадкой, как коза оказалась почти в центре города, зато… родилась тема.

Это было поздним летом, или, может, ранней осенью. Выхожу я как-то из аптеки, а у стенки дома стоит… коза. Самая обыкновенная, с длинными рогами и бессмысленно блудливыми глазами. Вокруг снуют машины и люди, гудит труба котельной, а она, бедная, прижалась к стеночке и жалобно так смотрит. Я настолько оторопел, что даже не попытался её сфотографировать. Так и осталось для меня загадкой, как коза оказалась почти в центре города, зато… родилась тема. Если вспомнить, что фамилия Черников впервые в уфимской истории упомянута в 1610/11 г., а в 1614/15 году, как отмечала Маргарита Агеева, уфимский жилец Иван Черников пишет прошение с просьбой о закреплении за ним земель, что были даны ему ранее, то нынче смело можно было бы отметить 400-летие территориального комплекса или, если хотите, городского конгломерата, с давних пор привычно называемого Черниковкой. И как-то уже начинает забываться тот факт, что в 1944-1956 годах существовал самостоятельный город с гордым и, на взгляд непосвящённого, странным названием – Черниковск.

Если вспомнить, что фамилия Черников впервые в уфимской истории упомянута в 1610/11 г., а в 1614/15 году, как отмечала Маргарита Агеева, уфимский жилец Иван Черников пишет прошение с просьбой о закреплении за ним земель, что были даны ему ранее, то нынче смело можно было бы отметить 400-летие территориального комплекса или, если хотите, городского конгломерата, с давних пор привычно называемого Черниковкой. И как-то уже начинает забываться тот факт, что в 1944-1956 годах существовал самостоятельный город с гордым и, на взгляд непосвящённого, странным названием – Черниковск.

Бытует мнение, что впервые «три шурупа» или «три таблетки» в качестве названия города Уфы на башкирском языке появились на здании аэропорта. К счастью, кроме мнений, существуют на белом свете и вещи гораздо более объективные, например, фотографии (разумеется, я не про «цифру», а про те, что с негативов печатались). Так вот, на одном из таких старых снимков аэропорта буквы над зданием читаются очень хорошо. Есть там и «УФА», есть и «ОФО». Нет только трёх шурупов.

Бытует мнение, что впервые «три шурупа» или «три таблетки» в качестве названия города Уфы на башкирском языке появились на здании аэропорта. К счастью, кроме мнений, существуют на белом свете и вещи гораздо более объективные, например, фотографии (разумеется, я не про «цифру», а про те, что с негативов печатались). Так вот, на одном из таких старых снимков аэропорта буквы над зданием читаются очень хорошо. Есть там и «УФА», есть и «ОФО». Нет только трёх шурупов. Как интересно порой бывает заглянуть за занавески чужих окон. С не совсем понятным уютом за ними, особой жизнью. Даже особым освещением: шире окна – больше света. Сегодня, например, трудно себе представить, что задолго до появления полностью стеклянных стен офисных зданий (и не просто задолго, а за 100 лет до появления таковых!) в некоторых домах были стеклянные стены и даже стеклянные крыши. И это вовсе не было задумкой архитектора-провидца…

Как интересно порой бывает заглянуть за занавески чужих окон. С не совсем понятным уютом за ними, особой жизнью. Даже особым освещением: шире окна – больше света. Сегодня, например, трудно себе представить, что задолго до появления полностью стеклянных стен офисных зданий (и не просто задолго, а за 100 лет до появления таковых!) в некоторых домах были стеклянные стены и даже стеклянные крыши. И это вовсе не было задумкой архитектора-провидца… В Центральном государственном историческом архиве РБ

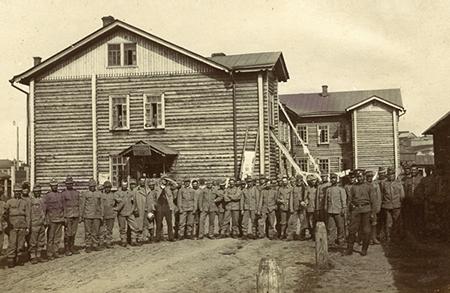

в метрических церковных книгах за 1914-1917 годы можно встретить записи о массовом «обращении в православную веру» неких взрослых подданных Австро-Венгрии. Кто они, откуда прибыли в Уфу, с какой целью?

В Центральном государственном историческом архиве РБ

в метрических церковных книгах за 1914-1917 годы можно встретить записи о массовом «обращении в православную веру» неких взрослых подданных Австро-Венгрии. Кто они, откуда прибыли в Уфу, с какой целью? На выставке в Национальном музее РБ многих любителей прежней Уфы восхищали небольшие по размеру работы Василия Степановича Сыромятникова (1885 – 1979), показывавшие наш город начала 1950-х. Был там и «Жилой дом на ул. Ленина». Редко кому сразу удалось признать в нём дом под № 44-46, ведь сейчас он выглядит абсолютно иначе из-за появившегося уже во второй половине 1950-х крыла по улице Чернышевского. И уж тем более практически никто не знал, что стоявший на его месте одноэтажный деревянный дом значил очень многое для нашей истории.