|

|

|

|

|

|

Памятникс историей

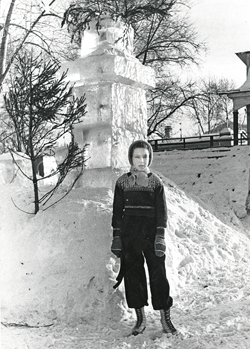

Если вы зададитесь вопросом, сколько в нашем городе памятников, то ответ получите не скоро. Во-первых, надо уточнить, что такое памятник. Например, стоящая в городе скульптура - это, конечно, памятник, но дом с историей, к тому же находящийся под охраной государства - тоже памятник. Усложнять не будем: остановимся на скульптурах. Тогда, во-вторых, нужно будет определиться с категорией скульптуры, ведь, например, некоторые мемориальные доски тоже имеют скульптурные изображения. Если вы зададитесь вопросом, сколько в нашем городе памятников, то ответ получите не скоро. Во-первых, надо уточнить, что такое памятник. Например, стоящая в городе скульптура - это, конечно, памятник, но дом с историей, к тому же находящийся под охраной государства - тоже памятник. Усложнять не будем: остановимся на скульптурах. Тогда, во-вторых, нужно будет определиться с категорией скульптуры, ведь, например, некоторые мемориальные доски тоже имеют скульптурные изображения.Эрмитажники

Окончание. Начало в №9.

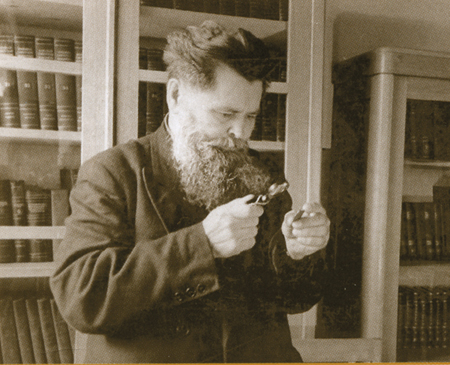

Окна Кларка

По уфимской улице Октябрьской Революции шёл высокий мужчина, который явно никуда не спешил и часто останавливался, чтобы рассмотреть то одни, то другие деревянные ворота, обильно украшенные затейливой резьбой. Почти на всех было солнышко или звезда. Но он думал о другом, о своей звезде, которая то скрываясь, то вновь выглядывая из-за туч пролетарской революции, вела его по жизни. Его – потомственного дворянина, сына действительного тайного советника, сенатора. Все эти звания уже сами по себе являлись в те суровые годы составом преступления. Вряд ли помогал и тот факт, что он являлся правнуком декабриста – Ивана Якушкина. Окончание. Начало в №9.

Окна Кларка

По уфимской улице Октябрьской Революции шёл высокий мужчина, который явно никуда не спешил и часто останавливался, чтобы рассмотреть то одни, то другие деревянные ворота, обильно украшенные затейливой резьбой. Почти на всех было солнышко или звезда. Но он думал о другом, о своей звезде, которая то скрываясь, то вновь выглядывая из-за туч пролетарской революции, вела его по жизни. Его – потомственного дворянина, сына действительного тайного советника, сенатора. Все эти звания уже сами по себе являлись в те суровые годы составом преступления. Вряд ли помогал и тот факт, что он являлся правнуком декабриста – Ивана Якушкина.Эта сладкая свобода слова

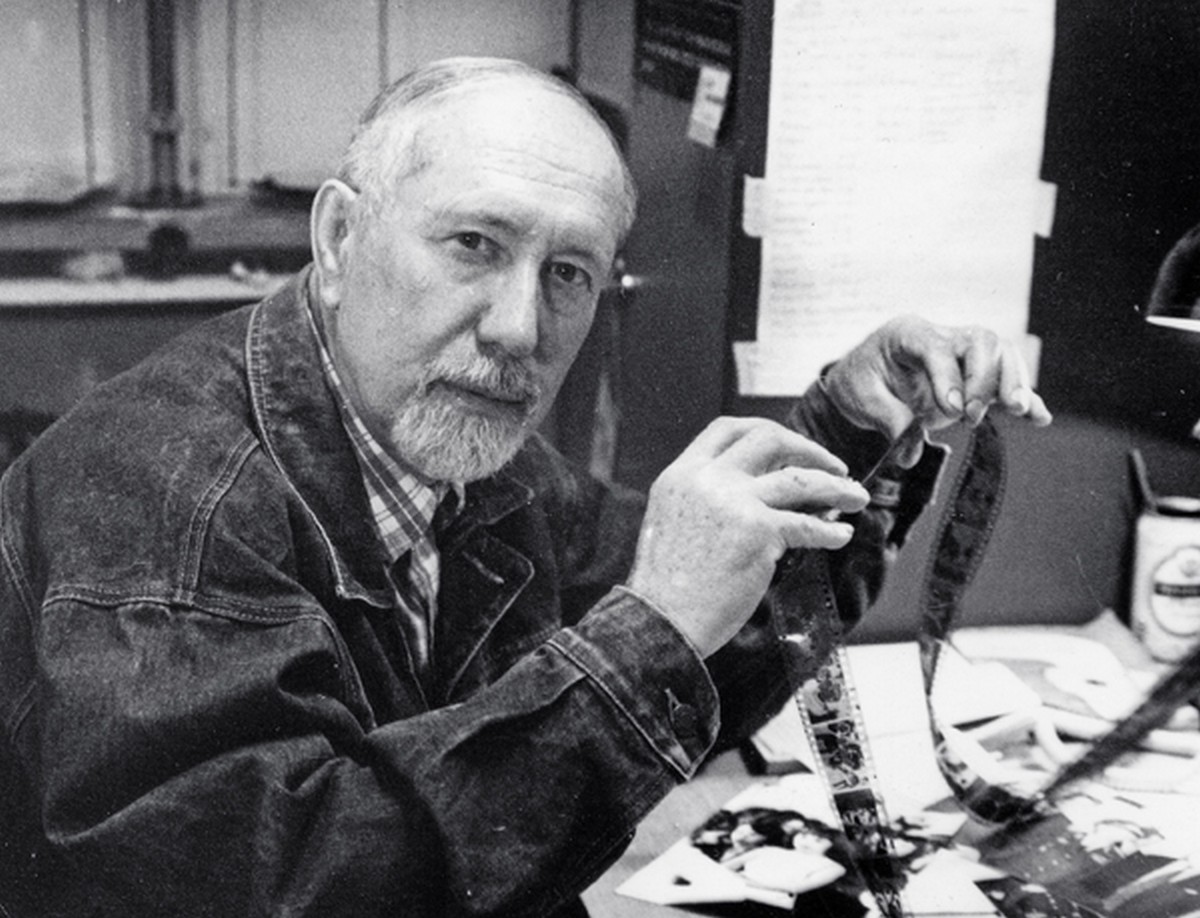

«Вечерней Уфе» - полвека!

История «Вечерки» пишется из года в год, от юбилея к юбилею. Но, говорят, до сих пор не разгадан секрет ее прошлой популярности. «Представляешь, были годы, когда тираж доходил до 110 тысяч!» - говорил мне Хусаинов. «Было время, уже в 90-е, - вспоминает Докучаева, - и до 150 тысяч подскакивал».

Как же не быть газете популярной, если у ее истоков стояли талантливые, еще молодые журналисты во главе с «лучшим редактором всех времен и народов». «Вечерней Уфе» - полвека!

История «Вечерки» пишется из года в год, от юбилея к юбилею. Но, говорят, до сих пор не разгадан секрет ее прошлой популярности. «Представляешь, были годы, когда тираж доходил до 110 тысяч!» - говорил мне Хусаинов. «Было время, уже в 90-е, - вспоминает Докучаева, - и до 150 тысяч подскакивал».

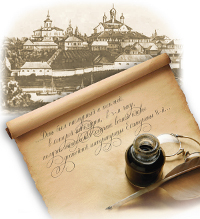

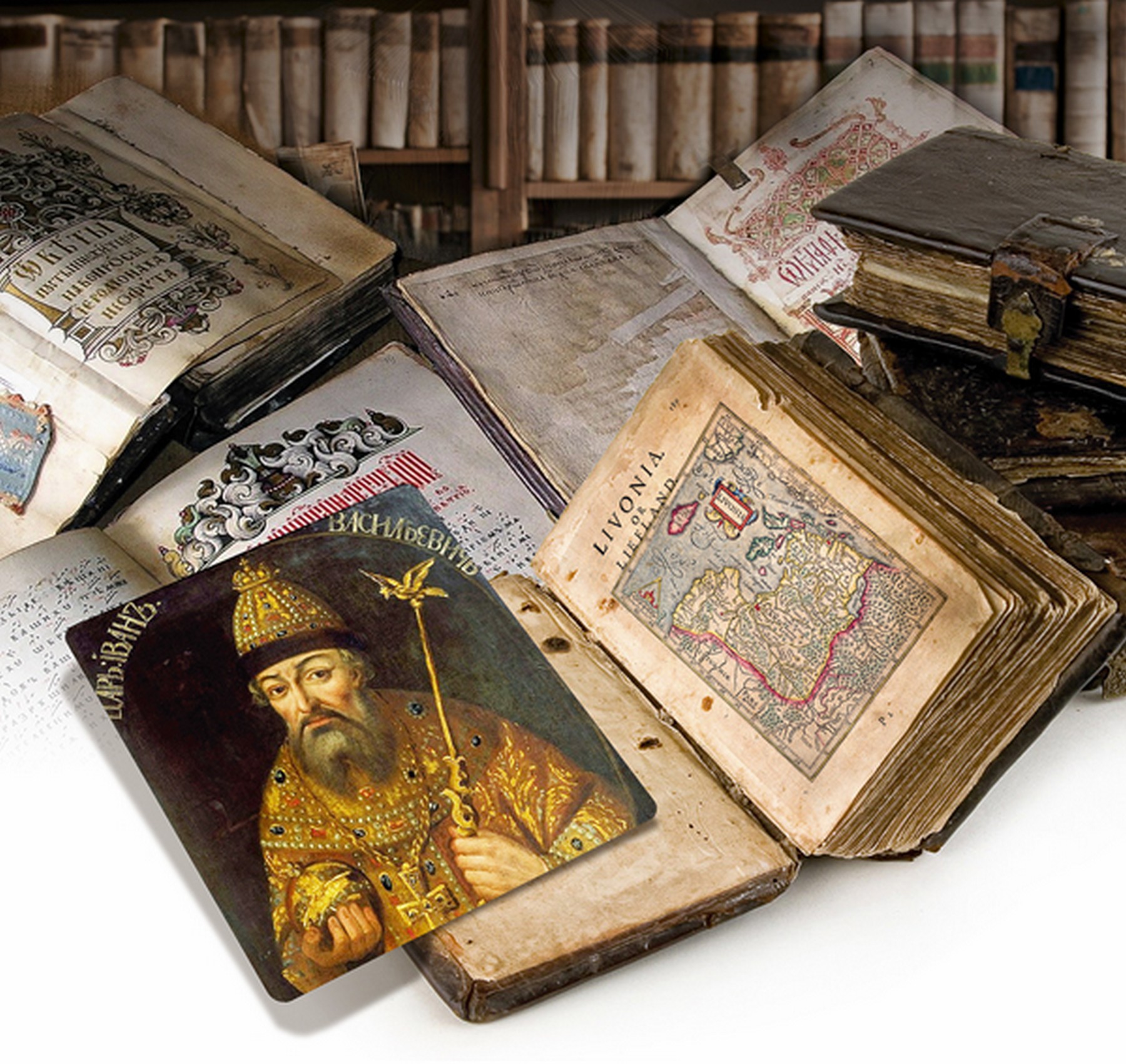

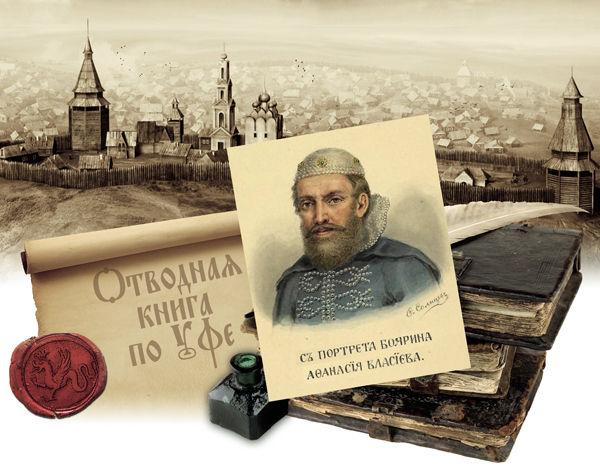

Как же не быть газете популярной, если у ее истоков стояли талантливые, еще молодые журналисты во главе с «лучшим редактором всех времен и народов». Самый ранний документ по истории Уфы

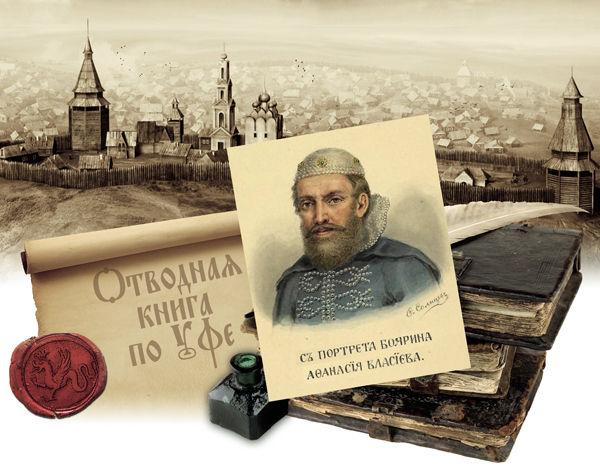

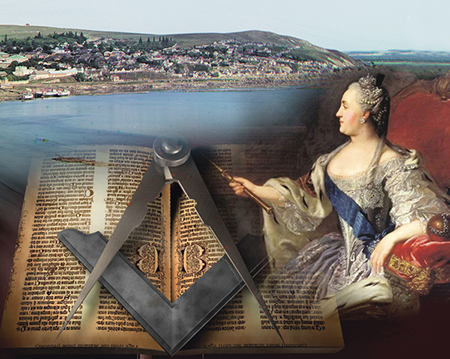

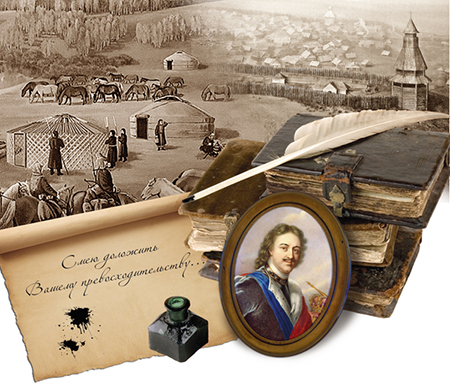

Пожалуй, ни один российский город не имеет столько версий, касающихся времени его основания (сегодня существует три вероятные даты) и личности основателя (Михаил или Иван Нагой?). Многие спорные вопросы ранней истории Уфы обусловлены пожаром 19 января 1701 года, в ходе которого погибли все акты архива Приказа Казанского дворца. Это учреждение управляло Средним и Нижним Поволжьем единовластно, не допуская на подведомственные территории администраторов из других приказов. По этой причине историки гораздо лучше знают события, которые происходили в отдаленной Сибири, нежели в Уфимском, Казанском или Астраханском уездах. Кстати, московский пожар, уничтоживший архив Казанского дворца, побудил Петра I издать указ, запретивший строить в городах деревянные здания. Впрочем, как многие иные распоряжения царя-реформатора, повеление было выполнено лишь отчасти. На Красной площади действительно перестали возводить деревянные строения, а такие же мостовые постепенно заменили на каменные. Пожалуй, ни один российский город не имеет столько версий, касающихся времени его основания (сегодня существует три вероятные даты) и личности основателя (Михаил или Иван Нагой?). Многие спорные вопросы ранней истории Уфы обусловлены пожаром 19 января 1701 года, в ходе которого погибли все акты архива Приказа Казанского дворца. Это учреждение управляло Средним и Нижним Поволжьем единовластно, не допуская на подведомственные территории администраторов из других приказов. По этой причине историки гораздо лучше знают события, которые происходили в отдаленной Сибири, нежели в Уфимском, Казанском или Астраханском уездах. Кстати, московский пожар, уничтоживший архив Казанского дворца, побудил Петра I издать указ, запретивший строить в городах деревянные здания. Впрочем, как многие иные распоряжения царя-реформатора, повеление было выполнено лишь отчасти. На Красной площади действительно перестали возводить деревянные строения, а такие же мостовые постепенно заменили на каменные.Первые государственные школы в Уфимском крае

В смутном и мятежном XVII столетии образование не считалось уделом благородного сословия. Редкие дворяне умели с грехом пополам расписаться в заемной кабале (кредитном письме) или духовной грамоте (завещании). Государство не нуждалось в грамотных служащих. Требовались совсем другие качества. Величина поместного и денежного оклада дворянина определялись такими показателями как «отечество» (происхождение рода), «служба» (заслуги перед государством), «поместье» (наличие земли и крестьян) и «доброта» (физические кондиции служилого человека). Само благородное сословие с большим подозрением относилось к образованию, полагая, что грамотность больше пристала дьякам и подьячим (канцелярским служащим). Напротив, среди служилых людей низших категорий (стрельцов, пушкарей, городовых казаков) умеющие читать и писать встречались гораздо чаще. Дело в том, что стрельцы активно занимались торговлей и ростовщичеством, что требовало от них знания не только письма, но и арифметики. Многие из них поступали на службу в уфимскую приказную избу и таможню. Такие подьяческие роды XVII века, как Тарпановы, Киржацкие, Родионовы, Витезевы, Савиновы и Протопоповы, имели своих представителей среди стрельцов, пушкарей и посадских людей. В смутном и мятежном XVII столетии образование не считалось уделом благородного сословия. Редкие дворяне умели с грехом пополам расписаться в заемной кабале (кредитном письме) или духовной грамоте (завещании). Государство не нуждалось в грамотных служащих. Требовались совсем другие качества. Величина поместного и денежного оклада дворянина определялись такими показателями как «отечество» (происхождение рода), «служба» (заслуги перед государством), «поместье» (наличие земли и крестьян) и «доброта» (физические кондиции служилого человека). Само благородное сословие с большим подозрением относилось к образованию, полагая, что грамотность больше пристала дьякам и подьячим (канцелярским служащим). Напротив, среди служилых людей низших категорий (стрельцов, пушкарей, городовых казаков) умеющие читать и писать встречались гораздо чаще. Дело в том, что стрельцы активно занимались торговлей и ростовщичеством, что требовало от них знания не только письма, но и арифметики. Многие из них поступали на службу в уфимскую приказную избу и таможню. Такие подьяческие роды XVII века, как Тарпановы, Киржацкие, Родионовы, Витезевы, Савиновы и Протопоповы, имели своих представителей среди стрельцов, пушкарей и посадских людей.Мурад Рамзи и его труд по истории тюрков

Сегодня исследователи мусульманской культуры с удивлением для себя обнаруживают, что в начале XX века местная религиозная мысль переживала расцвет, сопоставимый с исламским возрождением в странах Ближнего Востока. Вновь открываются имена, выходящие далеко за рамки национальной или территориальной принадлежности. Многие из башкирских интеллигентов, получив исламское образование, продолжили свой ученый путь уже в светских учреждениях.

К таковым можно отнести выпускников медресе создателя Турецкой ассоциации востоковедения Ахмет-Заки Валиди, профессора Анкарского университета Абдулкадира Инана, члена Венгерского этнографического общества Галимьяна Тагана. Однако было много и тех, кто посвятил всю свою жизнь постижению религиозных ценностей. Среди них наиболее известными являются основатель медресе «Расулия» Зайнулла Расулев, муфтий Духовного управления мусульман Ризаитдин Фахретдинов, первый муфтий Японии Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев. Сегодня исследователи мусульманской культуры с удивлением для себя обнаруживают, что в начале XX века местная религиозная мысль переживала расцвет, сопоставимый с исламским возрождением в странах Ближнего Востока. Вновь открываются имена, выходящие далеко за рамки национальной или территориальной принадлежности. Многие из башкирских интеллигентов, получив исламское образование, продолжили свой ученый путь уже в светских учреждениях.

К таковым можно отнести выпускников медресе создателя Турецкой ассоциации востоковедения Ахмет-Заки Валиди, профессора Анкарского университета Абдулкадира Инана, члена Венгерского этнографического общества Галимьяна Тагана. Однако было много и тех, кто посвятил всю свою жизнь постижению религиозных ценностей. Среди них наиболее известными являются основатель медресе «Расулия» Зайнулла Расулев, муфтий Духовного управления мусульман Ризаитдин Фахретдинов, первый муфтий Японии Мухаммед-Габдулхай Курбангалиев. Исторические корни башкирской автономии.К 100-летию фармана №1

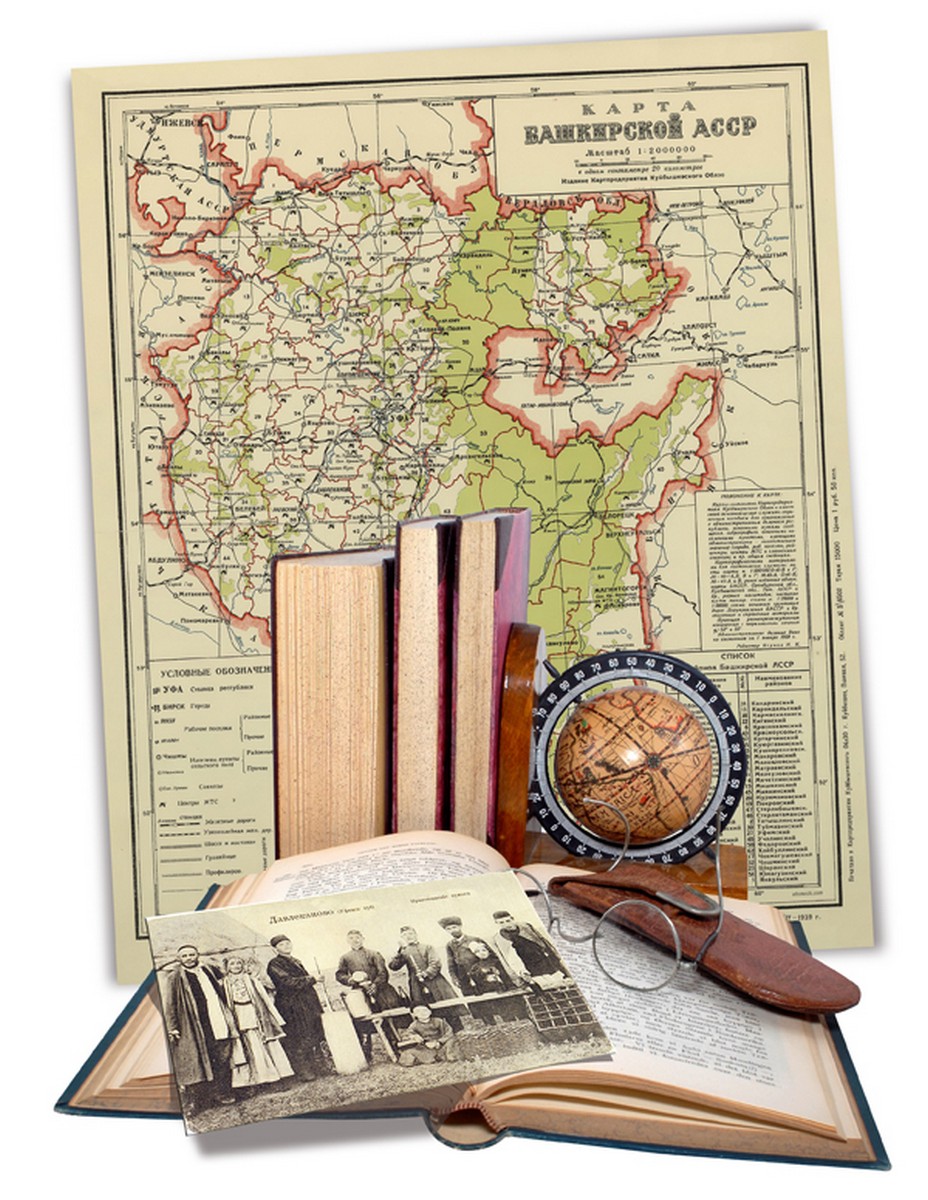

11 ноября 1917 года Башкирское шуро (верховный орган башкирской власти) издает фарман (указ), в котором впервые декларируется создание территориальной автономии. Документ стал своеобразным ответом на Декларацию прав народов России, изданную советским правительством 2 ноября 1917 года. В нем ясно выражена позиция шуро к Октябрьской революции, большевикам, Временному правительству и другим политическим течениям, изложено отношение башкирских лидеров к будущему государственному устройству России, определены задачи национального движения. Все без исключения современники, в том числе большевики, их противники и даже иностранцы (чешские офицеры) отметили воодушевление, с которым народ встретил указ об автономии. Необходимо пояснить, что башкиры в начале XX века в большинстве своем были жителями села. Вряд ли они разбирались в тонкостях политико-правовой терминологии. Впрочем, даже в наше время толкование таких понятий как «федерализм», «унитаризм», «автономия», «суверенитет» и т.д. наверняка вызовет затруднения даже у людей с высшим образованием. 11 ноября 1917 года Башкирское шуро (верховный орган башкирской власти) издает фарман (указ), в котором впервые декларируется создание территориальной автономии. Документ стал своеобразным ответом на Декларацию прав народов России, изданную советским правительством 2 ноября 1917 года. В нем ясно выражена позиция шуро к Октябрьской революции, большевикам, Временному правительству и другим политическим течениям, изложено отношение башкирских лидеров к будущему государственному устройству России, определены задачи национального движения. Все без исключения современники, в том числе большевики, их противники и даже иностранцы (чешские офицеры) отметили воодушевление, с которым народ встретил указ об автономии. Необходимо пояснить, что башкиры в начале XX века в большинстве своем были жителями села. Вряд ли они разбирались в тонкостях политико-правовой терминологии. Впрочем, даже в наше время толкование таких понятий как «федерализм», «унитаризм», «автономия», «суверенитет» и т.д. наверняка вызовет затруднения даже у людей с высшим образованием. Уфа в описании академика Палласа

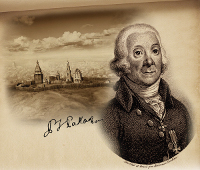

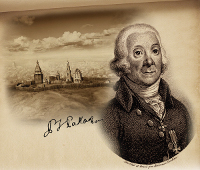

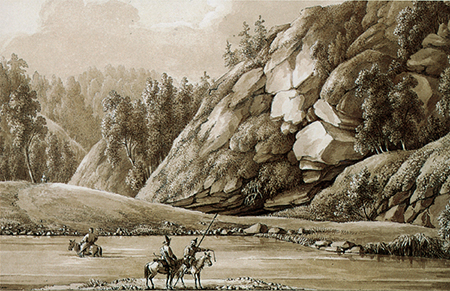

Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных. Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных.Тептярские казаки в Уфе, Оренбурге и Париже

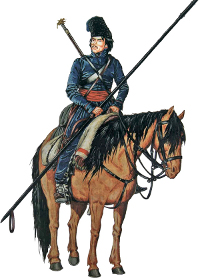

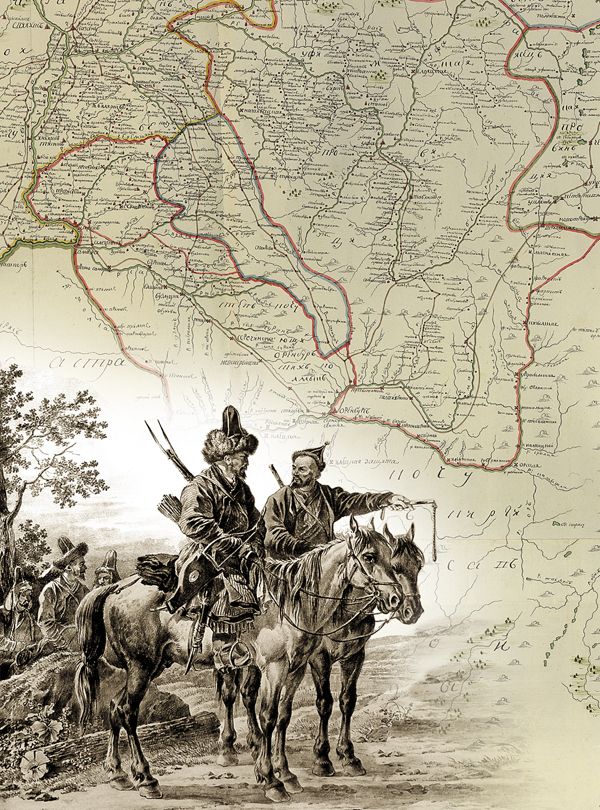

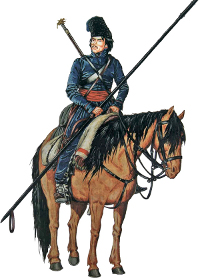

На одной из конференций, посвященных истории российского дворянства, ко мне подошел известный варшавский профессор с неожиданным вопросом: «Кто такие тептяри?» Его, в частности, интересовали казачьи полки, в которых служили ссыльные польские повстанцы в Оренбургской губернии. Один из таких - Ян Викторович Виткевич, в 1834 году стал корнетом 1-го Оренбургского казачьего полка, который комплектовался из тептярей. К слову сказать, Виткевич - личность выдающаяся даже на фоне представителей поколения, принадлежавших блестящей эпохе наполеоновских войн. Он был сослан в Оренбург в 1823 году за участие в тайной польской, антиправительственной организации «Чёрные братья». В Оренбурге благодаря хорошим способностям к языкам (свободно говорил на немецком, английском, французском, польском и русском) он в короткое время овладел персидским (фарси) и наречиями тюркских языков (узбекский, киргизский, чагатайский). Помимо обязанностей переводчика выполнял разведывательно-дипломатические поручения. В Бухаре занимался сбором информации политического характера о положении дел в Средней Азии, о взаимоотношениях между Кокандским, Хивинским ханствами и Бухарским эмиратом, о взглядах их правителей на Россию, о «британских устремлениях». Его путешествие под видом купца подробно описал известный лексикограф Владимир Даль, также служивший в то время в Оренбурге. После возвращения из Средней Азии стал адъютантом оренбургского губернатора Василия Алексеевича Перовского. В 1837 году был направлен через Тифлис и Иран с миссией в Афганистан. На одной из конференций, посвященных истории российского дворянства, ко мне подошел известный варшавский профессор с неожиданным вопросом: «Кто такие тептяри?» Его, в частности, интересовали казачьи полки, в которых служили ссыльные польские повстанцы в Оренбургской губернии. Один из таких - Ян Викторович Виткевич, в 1834 году стал корнетом 1-го Оренбургского казачьего полка, который комплектовался из тептярей. К слову сказать, Виткевич - личность выдающаяся даже на фоне представителей поколения, принадлежавших блестящей эпохе наполеоновских войн. Он был сослан в Оренбург в 1823 году за участие в тайной польской, антиправительственной организации «Чёрные братья». В Оренбурге благодаря хорошим способностям к языкам (свободно говорил на немецком, английском, французском, польском и русском) он в короткое время овладел персидским (фарси) и наречиями тюркских языков (узбекский, киргизский, чагатайский). Помимо обязанностей переводчика выполнял разведывательно-дипломатические поручения. В Бухаре занимался сбором информации политического характера о положении дел в Средней Азии, о взаимоотношениях между Кокандским, Хивинским ханствами и Бухарским эмиратом, о взглядах их правителей на Россию, о «британских устремлениях». Его путешествие под видом купца подробно описал известный лексикограф Владимир Даль, также служивший в то время в Оренбурге. После возвращения из Средней Азии стал адъютантом оренбургского губернатора Василия Алексеевича Перовского. В 1837 году был направлен через Тифлис и Иран с миссией в Афганистан.

Башкиры, татары и казахи на Лондонской выставке здоровья(Комментариев: 1)

В 1884 году в столице Великобритании под патронажем королевы Виктории и принца Уэльского состоялась Международная выставка здраво-

охранения. Экспозиция охватывала все сферы культуры, способствовавшие сохранению здоровья у широких слоев населения. При этом устроители стремились доказать всему миру, что именно викторианская Англия достигла наибольших успехов в развитии гигиены и питании, благодаря внедрению новых технологий очистки воды и воздуха, строительству сетей канализации и т.д. К примеру, наиболее посещаемой экспозицией лондонской выставки стала реконструкция старой улицы столицы Великобритании. Настоящие английские дома (некоторые достигали высоты в 4-5 этажей) не имели современного водоснабжения, канализации и вентиляции. Таким образом, катастрофическая антисанитария недавнего прошлого контрастировала с новейшими открытиями в области санитарно-гигиенических устройств. Английские компании, реализующие воду и электричество, воспользовались возможностью для саморекламы, устроив фонтан, посылающий струи воды вверх на 40 метров. В 1884 году в столице Великобритании под патронажем королевы Виктории и принца Уэльского состоялась Международная выставка здраво-

охранения. Экспозиция охватывала все сферы культуры, способствовавшие сохранению здоровья у широких слоев населения. При этом устроители стремились доказать всему миру, что именно викторианская Англия достигла наибольших успехов в развитии гигиены и питании, благодаря внедрению новых технологий очистки воды и воздуха, строительству сетей канализации и т.д. К примеру, наиболее посещаемой экспозицией лондонской выставки стала реконструкция старой улицы столицы Великобритании. Настоящие английские дома (некоторые достигали высоты в 4-5 этажей) не имели современного водоснабжения, канализации и вентиляции. Таким образом, катастрофическая антисанитария недавнего прошлого контрастировала с новейшими открытиями в области санитарно-гигиенических устройств. Английские компании, реализующие воду и электричество, воспользовались возможностью для саморекламы, устроив фонтан, посылающий струи воды вверх на 40 метров.

Уфимские новости конца 1796 - начала 1797 года

Дневник уфимского чиновника Михаила Михайловича Ребелинского, запечатлевший события 1792-1812 годов, не содержит ничего того, что не отразилось на страницах архивных документов, газетных полос или мемуаров. Однако для историка важны не факты прошлого, а их субъективное восприятие горожанином, жившим более 200 лет назад. Отбор новостей и их интерпретация автором дневника дают возможность взглянуть на то, что интересовало и волновало человека, по рождению принадлежащего к старинной среде духовенства и купечества, а по службе и социальному положению - среднему чиновничеству и новому поместному дворянству. Некоторые лаконичные записи, не требующие разъяснения для его современников, сегодня нуждаются в довольно обширных комментариях. Дневник уфимского чиновника Михаила Михайловича Ребелинского, запечатлевший события 1792-1812 годов, не содержит ничего того, что не отразилось на страницах архивных документов, газетных полос или мемуаров. Однако для историка важны не факты прошлого, а их субъективное восприятие горожанином, жившим более 200 лет назад. Отбор новостей и их интерпретация автором дневника дают возможность взглянуть на то, что интересовало и волновало человека, по рождению принадлежащего к старинной среде духовенства и купечества, а по службе и социальному положению - среднему чиновничеству и новому поместному дворянству. Некоторые лаконичные записи, не требующие разъяснения для его современников, сегодня нуждаются в довольно обширных комментариях.

Род Кудашевых

С историком татарского дворянства Ильдусом Габдуллиным нас связывает не только общее студенческое прошлое, но и круг научных интересов, определившихся еще в начале 80-х годов XX века. Однако если меня больше привлекало русское дворянство края, то Ильдус, будучи потомком знатного татарского рода, уделял много времени изучению истории служилых мурз и князей. В одну из многочисленных встреч, обсуждая судьбу русских и татарских дворян после 1917 года, мы пришли к неожиданному выводу о том, что жизнеспособность их разных групп существенно различается. Оказалось, что именно мусульманской элите удалось не только выжить в условиях классовой дискриминации советской эпохи, но и реализовать себя в самых различных областях государственного управления, науки и искусства. Дело в том, что в отличие от русского, польского или остзейского дворянства Российской империи, татарские князья и мурзы сохранили традиционные для тюркской среды связи с податными сословиями. Им были не чужды образ жизни и система ценностей своих сородичей, не сумевших подтвердить свои права на дворянство. По этой причине мусульманская элита никогда не чуралась физического труда. И обладала тем здоровым оптимизмом, который позволил без значительных потерь пережить драматический период истории нашего государства.

С историком татарского дворянства Ильдусом Габдуллиным нас связывает не только общее студенческое прошлое, но и круг научных интересов, определившихся еще в начале 80-х годов XX века. Однако если меня больше привлекало русское дворянство края, то Ильдус, будучи потомком знатного татарского рода, уделял много времени изучению истории служилых мурз и князей. В одну из многочисленных встреч, обсуждая судьбу русских и татарских дворян после 1917 года, мы пришли к неожиданному выводу о том, что жизнеспособность их разных групп существенно различается. Оказалось, что именно мусульманской элите удалось не только выжить в условиях классовой дискриминации советской эпохи, но и реализовать себя в самых различных областях государственного управления, науки и искусства. Дело в том, что в отличие от русского, польского или остзейского дворянства Российской империи, татарские князья и мурзы сохранили традиционные для тюркской среды связи с податными сословиями. Им были не чужды образ жизни и система ценностей своих сородичей, не сумевших подтвердить свои права на дворянство. По этой причине мусульманская элита никогда не чуралась физического труда. И обладала тем здоровым оптимизмом, который позволил без значительных потерь пережить драматический период истории нашего государства.Посол Российской империи по прозвищу Амремзей

В конце января 1724 года из Уфы выехал небольшой санный обоз в Бухару. Его возглавлял башкир Ногайской дороги Тангаурской волости мулла Максют Юнусов. Посланника сопровождали лишь один толмач - уфимский служилый иноземец Филипп Лутохин и четверо нанятых людей. Коллегия иностранных дел потребовала от уфимского воеводы князя Ивана Григорьевича Шеховского, чтобы Юнусова сопровождал конвой из 10 башкир. Однако те категорически отказались участвовать в посольской миссии. Они заявили воеводе: «Нас в пути всех перебьют». Будучи отнюдь не робким народом, просто рассудили с точки зрения здравого смысла. В 20-е годы XVIII века отряд из десяти человек выжить в казахских степях не имел никаких шансов. В лучшем случае все они бы попали в рабство. В эти годы на юго-восточной границе России шла непрекращающаяся война между казахами, джунгарами, калмыками, каракалпаками и ногайцами. К тому же башкиры знали, что все дипломатические курьеры, следовавшие в Бухару и из Бухары, были убиты в дороге. Тем не менее Максют Юнусов по прозвищу Амремзей отважился на рискованное предприятие, решив для себя: «Если умрем, то на службе падишаха». Это посольство имело важные для Российской империи и народов Казахстана последствия. Впрочем, и предыстория этой миссии заслуживает не меньшего внимания. В конце января 1724 года из Уфы выехал небольшой санный обоз в Бухару. Его возглавлял башкир Ногайской дороги Тангаурской волости мулла Максют Юнусов. Посланника сопровождали лишь один толмач - уфимский служилый иноземец Филипп Лутохин и четверо нанятых людей. Коллегия иностранных дел потребовала от уфимского воеводы князя Ивана Григорьевича Шеховского, чтобы Юнусова сопровождал конвой из 10 башкир. Однако те категорически отказались участвовать в посольской миссии. Они заявили воеводе: «Нас в пути всех перебьют». Будучи отнюдь не робким народом, просто рассудили с точки зрения здравого смысла. В 20-е годы XVIII века отряд из десяти человек выжить в казахских степях не имел никаких шансов. В лучшем случае все они бы попали в рабство. В эти годы на юго-восточной границе России шла непрекращающаяся война между казахами, джунгарами, калмыками, каракалпаками и ногайцами. К тому же башкиры знали, что все дипломатические курьеры, следовавшие в Бухару и из Бухары, были убиты в дороге. Тем не менее Максют Юнусов по прозвищу Амремзей отважился на рискованное предприятие, решив для себя: «Если умрем, то на службе падишаха». Это посольство имело важные для Российской империи и народов Казахстана последствия. Впрочем, и предыстория этой миссии заслуживает не меньшего внимания.Потомки Ипполиты

Восток - Запад - Восток

Когда в середине 1980-х заведующий отделом археологии Института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) Башкирского научного центра АН СССР Анатолий Пшеничнюк решился на раскопки Филипповских курганов, никто из коллег его не отговаривал, но и на партнерство не напрашивался. Тогда считалось, что столь богатых скифских захоронений, как, например, в Причерноморье и Крыму, где раскопки велись еще с дореволюционных времен и явили миру огромное количество золотых высокохудожественных предметов, ставших гордостью Эрмитажа, музеев Москвы и Киева, на Южном Урале быть не может. Восток - Запад - Восток

Когда в середине 1980-х заведующий отделом археологии Института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) Башкирского научного центра АН СССР Анатолий Пшеничнюк решился на раскопки Филипповских курганов, никто из коллег его не отговаривал, но и на партнерство не напрашивался. Тогда считалось, что столь богатых скифских захоронений, как, например, в Причерноморье и Крыму, где раскопки велись еще с дореволюционных времен и явили миру огромное количество золотых высокохудожественных предметов, ставших гордостью Эрмитажа, музеев Москвы и Киева, на Южном Урале быть не может.

Воеводское управление в Уфе XVII века (Часть первая)

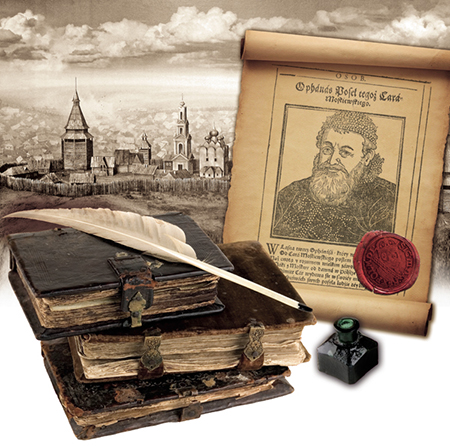

Иван IV, чей образ историки не связывают с демократическими

нововведениями, тем не менее решил снять с народа непосильное бремя. По указу царя правителями городов и уездов были назначены служилые люди, получавшие поместное и денежное жалование, независимо от рода или характера службы. Прежние поборы с населения были признаны незаконными за исключением, так называемых воеводских «поминок», сохранившихся в некоторых городах Сибири.

Кроме того, Иван Грозный ограничил срок пребывания воеводы на службе в одном городе двумя годами. Предполагалось, что за такой короткий промежуток времени приезжий администратор не успеет придумать и осуществить всякого рода коррупционные схемы. К тому же учитывалась психология местных приказных людей, с недоверием относившихся к новым должностным лицам. Для какого-нибудь уфимского подьячего или толмача требовалось время для того, чтобы приноровиться к новому начальнику. Открыто воровать и злоупотреблять могли только те, кому удавалось попасть в ближний круг правителя. За два года сблизиться с воеводой успевали далеко не многие. Иван IV, чей образ историки не связывают с демократическими

нововведениями, тем не менее решил снять с народа непосильное бремя. По указу царя правителями городов и уездов были назначены служилые люди, получавшие поместное и денежное жалование, независимо от рода или характера службы. Прежние поборы с населения были признаны незаконными за исключением, так называемых воеводских «поминок», сохранившихся в некоторых городах Сибири.

Кроме того, Иван Грозный ограничил срок пребывания воеводы на службе в одном городе двумя годами. Предполагалось, что за такой короткий промежуток времени приезжий администратор не успеет придумать и осуществить всякого рода коррупционные схемы. К тому же учитывалась психология местных приказных людей, с недоверием относившихся к новым должностным лицам. Для какого-нибудь уфимского подьячего или толмача требовалось время для того, чтобы приноровиться к новому начальнику. Открыто воровать и злоупотреблять могли только те, кому удавалось попасть в ближний круг правителя. За два года сблизиться с воеводой успевали далеко не многие. Дом уфимского дворянина начала XVIII века

В те времена городская усадьба, как и сельская, называлась «двор». Как правило, это была замкнутая территория, изолированная от улицы высоким забором и сообщающаяся с внешним миром через ворота, которые, однако, всегда держали на запоре. Во дворе, включавшем жилой дом, производственные и хозяйственные постройки, по существу сосредоточивалась вся жизнь семьи. В те времена городская усадьба, как и сельская, называлась «двор». Как правило, это была замкнутая территория, изолированная от улицы высоким забором и сообщающаяся с внешним миром через ворота, которые, однако, всегда держали на запоре. Во дворе, включавшем жилой дом, производственные и хозяйственные постройки, по существу сосредоточивалась вся жизнь семьи. О Польше милой звуки полонеза…(Комментариев: 3)

«Вспоминаю город азиатский, этот северо-восточный ветер, проникавший сквозь двойные рамы в бани, храмы, церкви и мечети. И в костел, малюсенький костелик, созывавший дребезжащим звоном...». Есть такие стихи у Леонида Мартынова. Можно подумать, что это про Уфу - слишком похоже. Нет, про его родной Омск. Повсюду в России встречались ссыльные и переселенцы.

Уфимский костел на углу нынешних Гафури и Пушкина был освящен в 1890-м. В 1937-м ксендзы были арестованы, через год храм закрыли. В его стенах вначале был детский сад, затем клуб общества слепых. Здание снесено в 1970-х в связи со строительством типовой девятиэтажки. «Вспоминаю город азиатский, этот северо-восточный ветер, проникавший сквозь двойные рамы в бани, храмы, церкви и мечети. И в костел, малюсенький костелик, созывавший дребезжащим звоном...». Есть такие стихи у Леонида Мартынова. Можно подумать, что это про Уфу - слишком похоже. Нет, про его родной Омск. Повсюду в России встречались ссыльные и переселенцы.

Уфимский костел на углу нынешних Гафури и Пушкина был освящен в 1890-м. В 1937-м ксендзы были арестованы, через год храм закрыли. В его стенах вначале был детский сад, затем клуб общества слепых. Здание снесено в 1970-х в связи со строительством типовой девятиэтажки.О Польше милой звуки полонеза…

Варшавская мелодия

60-е… Легендарное время, великое десятилетие. «Оттепель», в конце концов, совпавшая с нашей ранней юностью. Вопреки, а, может быть, благодаря «железному занавесу», в нас зрело стремление к внутренней свободе, душа жаждала настоящего чтения, не обязательно самиздатовской, а просто хорошей литературы. Да и что такое Самиздат в те годы, особенно в Уфе? Его здесь практически не было. Кто-то что-то привозил из Москвы, откуда, по мнению тогдашних правителей, шла вся «антисоветская зараза». Таких людей сразу брали на заметку, что и вовсе было глупо. Ведь в послесталинскую эпоху определенных авторов «утаивали» не по политическим соображениям, а по причине их якобы салонности, что не годилось для народа, строящего коммунизм. Отсюда - мизерные тиражи, а то совсем ничего. Хотя формального запрета, например, на Ахматову и Цветаеву не было. А вот на Бунина вето было наложено с 20-х до конца 50-х. Варшавская мелодия

60-е… Легендарное время, великое десятилетие. «Оттепель», в конце концов, совпавшая с нашей ранней юностью. Вопреки, а, может быть, благодаря «железному занавесу», в нас зрело стремление к внутренней свободе, душа жаждала настоящего чтения, не обязательно самиздатовской, а просто хорошей литературы. Да и что такое Самиздат в те годы, особенно в Уфе? Его здесь практически не было. Кто-то что-то привозил из Москвы, откуда, по мнению тогдашних правителей, шла вся «антисоветская зараза». Таких людей сразу брали на заметку, что и вовсе было глупо. Ведь в послесталинскую эпоху определенных авторов «утаивали» не по политическим соображениям, а по причине их якобы салонности, что не годилось для народа, строящего коммунизм. Отсюда - мизерные тиражи, а то совсем ничего. Хотя формального запрета, например, на Ахматову и Цветаеву не было. А вот на Бунина вето было наложено с 20-х до конца 50-х. Капсула времени

Сокровище из Харбина

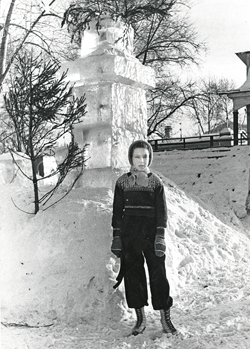

Летним утром 1954 года по центральным улицам Уфы торопится легкой походкой хорошенькая девушка, не похожая на других. Какой-то наглец кричит ей вслед: «Эй, красавица! Ты забыла снять ночную рубашку!». Это платье из белого шелка в цветочек, со множеством оборочек Мила увидела в одном из французских журналов мод и сшила сама еще в Порт-Артуре, откуда на корабле в числе других репатриантов поплыла к родным берегам, в Россию, где родились ее родители. Сама она появилась на свет в Харбине, китайском городе, который в начале 20-х годов прошлого века напоминал разноязыкий Вавилон. Здесь обитали русские разных фамилий, в том числе известных, бежавшие от революции и Гражданской войны, а также дореволюционные поселенцы и советские служащие КВЖД. Сокровище из Харбина

Летним утром 1954 года по центральным улицам Уфы торопится легкой походкой хорошенькая девушка, не похожая на других. Какой-то наглец кричит ей вслед: «Эй, красавица! Ты забыла снять ночную рубашку!». Это платье из белого шелка в цветочек, со множеством оборочек Мила увидела в одном из французских журналов мод и сшила сама еще в Порт-Артуре, откуда на корабле в числе других репатриантов поплыла к родным берегам, в Россию, где родились ее родители. Сама она появилась на свет в Харбине, китайском городе, который в начале 20-х годов прошлого века напоминал разноязыкий Вавилон. Здесь обитали русские разных фамилий, в том числе известных, бежавшие от революции и Гражданской войны, а также дореволюционные поселенцы и советские служащие КВЖД. Скрытый огонь

Достопримечательность империи

Картина, что открылась усталым туристам, с трудом пробиравшимся на лыжах по сказочной долине Юрюзани в кольце заснеженных гор, заставила их сразу забыть о крепком морозе. Большой столб пара исходил из земли среди белого безмолвия, и снег на том месте был отяжелевшим, потемневшим и подтаявшим, словно на исходе марта. Зрелище, конечно, не столь впечатляющее, как тропический оазис в Северном Ледовитом океане, представший перед героями «Земли Санникова», но в природной аномалии, описанной Обручевым, и термальных явлениях башкирской горы Янгантау, несомненно, есть что-то общее. Это «что-то» - тепло, таящееся в недрах земли. Достопримечательность империи

Картина, что открылась усталым туристам, с трудом пробиравшимся на лыжах по сказочной долине Юрюзани в кольце заснеженных гор, заставила их сразу забыть о крепком морозе. Большой столб пара исходил из земли среди белого безмолвия, и снег на том месте был отяжелевшим, потемневшим и подтаявшим, словно на исходе марта. Зрелище, конечно, не столь впечатляющее, как тропический оазис в Северном Ледовитом океане, представший перед героями «Земли Санникова», но в природной аномалии, описанной Обручевым, и термальных явлениях башкирской горы Янгантау, несомненно, есть что-то общее. Это «что-то» - тепло, таящееся в недрах земли. Гости съезжались на дачу…(Комментариев: 34)

Русское изобретение

В советское время родственница моя тетя Нюра мечтала обзавестись шестью сотками недалеко от города. Еще в 1949-м, когда она еще и замужем не была, вышло постановление Совмина СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». И вот в 60-е, когда сын с дочкой подрастали, а отдельные перебои со снабжением становились все регулярнее, тетя Нюра решила: «Огород прокормит». Пошли они с дядей Витей в заводской профком и написали заявление. Дали им землю у Каменного перевоза, возле колонии Матросова. Участок достался чудной - с огромной естественной воронкой. Склоны укрепили малиной, смородиной и крыжовником. Поверху посадили яблони. И так хорошо и быстро все пошло в рост - залюбуешься. Земля оказалась на диво плодородной. Получился самый что ни на есть террасный сад. «Вот только лазать нам с тобой, мать, приходится, как обезьянам, - ворчал дядя Витя. - Но ничего, вот Андрюшка подрастет, мы с ним отгрохаем настоящую дачу».

К вечеру пятницы Уфа замирает, как и двадцать, тридцать лет назад, но теперь эта тишина всеохватна - город покидают тысячи машин, сотни многоэтажек остаются на время без хозяев. Все устремляются к своим загородным дворцам, коттеджам и садовым будочкам, кто во что горазд по деньгам и аппетитам.

Русское изобретение

В советское время родственница моя тетя Нюра мечтала обзавестись шестью сотками недалеко от города. Еще в 1949-м, когда она еще и замужем не была, вышло постановление Совмина СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». И вот в 60-е, когда сын с дочкой подрастали, а отдельные перебои со снабжением становились все регулярнее, тетя Нюра решила: «Огород прокормит». Пошли они с дядей Витей в заводской профком и написали заявление. Дали им землю у Каменного перевоза, возле колонии Матросова. Участок достался чудной - с огромной естественной воронкой. Склоны укрепили малиной, смородиной и крыжовником. Поверху посадили яблони. И так хорошо и быстро все пошло в рост - залюбуешься. Земля оказалась на диво плодородной. Получился самый что ни на есть террасный сад. «Вот только лазать нам с тобой, мать, приходится, как обезьянам, - ворчал дядя Витя. - Но ничего, вот Андрюшка подрастет, мы с ним отгрохаем настоящую дачу».

К вечеру пятницы Уфа замирает, как и двадцать, тридцать лет назад, но теперь эта тишина всеохватна - город покидают тысячи машин, сотни многоэтажек остаются на время без хозяев. Все устремляются к своим загородным дворцам, коттеджам и садовым будочкам, кто во что горазд по деньгам и аппетитам. Кто услышал раковины пенье

Окончание. Начало в № 6

Lux veritatis / Свет истины

Живущая в Германии бывшая уфимка Алена Бехер, младшая дочь модной в Уфе в середине прошлого века певицы Каролины Ковальской, вспоминает: «Во времена моего детства мы очень любили играть в «секретики». Помните, каждый в силу своей фантазии составлял композицию из обрывков фантиков, цветов, разных камушков и травинок, прикрывал сверху прозрачным осколком какого-нибудь бывшего окна и засыпал до поры до времени землей с тем, чтобы потом как бы невзначай откопать и удивить своих подружек. Наши «секретики», уверяю, были самые красивые в городе. Потому что мы не пользовались простыми стекляшками. У нас под рукой был иной материал. Наша пятиэтажка, одна из первых в Уфе, стояла вблизи Первомайской площади, склоны которой были сплошь усеяны кусочками разноцветного стекла. Окраска их завораживала: не красные, а скорее алые, не просто зеленые, а изумрудные, медово-желтые, как янтарь, или сияющие переливами ультрамарина. То были частицы расколотых древних витражей. И лежали они там долгие годы - я-то родилась уже спустя несколько лет после взрыва». Окончание. Начало в № 6

Lux veritatis / Свет истины

Живущая в Германии бывшая уфимка Алена Бехер, младшая дочь модной в Уфе в середине прошлого века певицы Каролины Ковальской, вспоминает: «Во времена моего детства мы очень любили играть в «секретики». Помните, каждый в силу своей фантазии составлял композицию из обрывков фантиков, цветов, разных камушков и травинок, прикрывал сверху прозрачным осколком какого-нибудь бывшего окна и засыпал до поры до времени землей с тем, чтобы потом как бы невзначай откопать и удивить своих подружек. Наши «секретики», уверяю, были самые красивые в городе. Потому что мы не пользовались простыми стекляшками. У нас под рукой был иной материал. Наша пятиэтажка, одна из первых в Уфе, стояла вблизи Первомайской площади, склоны которой были сплошь усеяны кусочками разноцветного стекла. Окраска их завораживала: не красные, а скорее алые, не просто зеленые, а изумрудные, медово-желтые, как янтарь, или сияющие переливами ультрамарина. То были частицы расколотых древних витражей. И лежали они там долгие годы - я-то родилась уже спустя несколько лет после взрыва». Русский Шиндлер(Комментариев: 3)

Барин-трудяга

Начну издалека. В 40-х годах XIX века одной из самых громких судебных тяжб в России было шумное дело, связанное с невыполненным контрактом на поставку хлеба для армии и растратой казенных средств. Фигурантами выступали уфимский помещик, инженер-капитан Сергеев и купец Кристлиб. Сергеев считал, что компаньон его, как сейчас говорят, крупно подставил, переведя все деньги на сообщников, а сам объявил себя банкротом и записался в мещане. История затянулась на долгие годы, дурно отразилась на карьере инженера и сделала ярыми врагами бывших приятелей, еще совсем недавно клятвенно обещавших друг другу помощь и поддержку. Например, Сергеев, как человек, любящий всякие новации, увлекся прогрессивным по тому времени видом транспорта, купил на пару с Кристлибом три парохода и пустил по Волге. Безусловно, инженер был незаурядной личностью. С него-то и хочется начать повествование, хотя, на первый взгляд, он здесь вроде бы и ни при чем. Барин-трудяга

Начну издалека. В 40-х годах XIX века одной из самых громких судебных тяжб в России было шумное дело, связанное с невыполненным контрактом на поставку хлеба для армии и растратой казенных средств. Фигурантами выступали уфимский помещик, инженер-капитан Сергеев и купец Кристлиб. Сергеев считал, что компаньон его, как сейчас говорят, крупно подставил, переведя все деньги на сообщников, а сам объявил себя банкротом и записался в мещане. История затянулась на долгие годы, дурно отразилась на карьере инженера и сделала ярыми врагами бывших приятелей, еще совсем недавно клятвенно обещавших друг другу помощь и поддержку. Например, Сергеев, как человек, любящий всякие новации, увлекся прогрессивным по тому времени видом транспорта, купил на пару с Кристлибом три парохода и пустил по Волге. Безусловно, инженер был незаурядной личностью. С него-то и хочется начать повествование, хотя, на первый взгляд, он здесь вроде бы и ни при чем.Там средь стволов ещё светлее…(Комментариев: 1)

Окончание. Начало в № 11.

Симпатические чернила

Такие публичные самоубийства даже на бытовой почве случались крайне редко, уж не говоря о суицидах с политической подоплекой. Позже описываемых событий, в апреле 1970-го, произошла трагедия, оставившая тяжелый осадок на всю жизнь. Сын одного из первооткрывателей башкирской нефти Евгений Куликов стрелял в жену и себя в самом центре города в сквере Ленина, возле памятника вождю мирового пролетариата, того самого, который месяц назад после двадцатилетнего отсутствия вернулся на прежнее место.

Юноше было всего 22 года. Жену он ранил, а себя застрелил насмерть. Рассказывали, пистолет, якобы купленный на черном рынке в Ташкенте, куда он часто ездил и где жили родственники с материнской стороны, Евгений прятал на могиле отца. По словам близких, именно смерть отца, которого он боготворил, больно ударила по его психике. Это стало последней каплей в череде участившихся неприятностей и разочарований. Окончание. Начало в № 11.

Симпатические чернила

Такие публичные самоубийства даже на бытовой почве случались крайне редко, уж не говоря о суицидах с политической подоплекой. Позже описываемых событий, в апреле 1970-го, произошла трагедия, оставившая тяжелый осадок на всю жизнь. Сын одного из первооткрывателей башкирской нефти Евгений Куликов стрелял в жену и себя в самом центре города в сквере Ленина, возле памятника вождю мирового пролетариата, того самого, который месяц назад после двадцатилетнего отсутствия вернулся на прежнее место.

Юноше было всего 22 года. Жену он ранил, а себя застрелил насмерть. Рассказывали, пистолет, якобы купленный на черном рынке в Ташкенте, куда он часто ездил и где жили родственники с материнской стороны, Евгений прятал на могиле отца. По словам близких, именно смерть отца, которого он боготворил, больно ударила по его психике. Это стало последней каплей в череде участившихся неприятностей и разочарований.Там средь стволов ещё светлее…

Парк советского периода

Мне было шесть, когда маму направили на двухгодичные журналистские курсы при Московской высшей партшколе. Был шумный, душный августовский вечер на Уфимском вокзале. Из станционных уборных несло жутким смрадом. Зато в купейном вагоне, слабо освещенном, обшитом темным деревом, с зеркалами, бордовыми бархатными занавесками, было славно, тихо. Люди разговаривали вполголоса. Пахло только что распечатанным земляничным мылом и еще каким-то вкусным дымком. Только много лет спустя, уже сама покидая родной город, я поняла, что дымок этот и есть аромат странствий. Как мне хотелось, чтобы мама взяла меня с собой! Она старалась не плакать, хотя глаза были полны слез. Дед держался, как всегда, бодрячком.

Парк советского периода

Мне было шесть, когда маму направили на двухгодичные журналистские курсы при Московской высшей партшколе. Был шумный, душный августовский вечер на Уфимском вокзале. Из станционных уборных несло жутким смрадом. Зато в купейном вагоне, слабо освещенном, обшитом темным деревом, с зеркалами, бордовыми бархатными занавесками, было славно, тихо. Люди разговаривали вполголоса. Пахло только что распечатанным земляничным мылом и еще каким-то вкусным дымком. Только много лет спустя, уже сама покидая родной город, я поняла, что дымок этот и есть аромат странствий. Как мне хотелось, чтобы мама взяла меня с собой! Она старалась не плакать, хотя глаза были полны слез. Дед держался, как всегда, бодрячком.И воспоминаний золотая пыль(Комментариев: 1)

Белой акации гроздья душистые

«Перед весной бывают дни такие», когда сердце бьется в ожидании чуда, счастья и любви. Только нужно потерпеть самую малость, дождаться ледохода. Прогреется река под жаркими лучами, взорвется мириадами сверкающих осколков, поплывут льдины, громоздясь друг на друга, прочь с глаз твоих в неоглядную даль, унося с собою «ужасный холод вечеров», - вот, считай, и наступил перелом, началась новая жизнь, оборачивающаяся, как выяснится вскоре, все теми же разочарованиями. И так из года в год. Но к следующей весне надежда вновь расправит крылья, и ноги сами понесут уфимцев на берег Белой. Белой акации гроздья душистые

«Перед весной бывают дни такие», когда сердце бьется в ожидании чуда, счастья и любви. Только нужно потерпеть самую малость, дождаться ледохода. Прогреется река под жаркими лучами, взорвется мириадами сверкающих осколков, поплывут льдины, громоздясь друг на друга, прочь с глаз твоих в неоглядную даль, унося с собою «ужасный холод вечеров», - вот, считай, и наступил перелом, началась новая жизнь, оборачивающаяся, как выяснится вскоре, все теми же разочарованиями. И так из года в год. Но к следующей весне надежда вновь расправит крылья, и ноги сами понесут уфимцев на берег Белой.

Стояли тёмных лип аллеи…

Хорошее старое

«Жадное, безудержное, маниакальное чтение - хобби, невроз, наркотик»* охватило советский народ с приходом «оттепели», которую сам Хрущев всячески отвергал, считая жульнической выдумкой писателя Эренбурга.

В классе седьмом-восьмом я успевала прочитывать в день стопку книг, взятых сразу в нескольких библиотеках. Разумеется, «по диагонали». Домашние задания были забыты. Стабильная «хорошистка», я скатилась до троек, вызвав недовольство любимой учительницы литературы Анастасии Гавриловны Кирьяновой. Мама перестала со мной разговаривать. Хорошее старое

«Жадное, безудержное, маниакальное чтение - хобби, невроз, наркотик»* охватило советский народ с приходом «оттепели», которую сам Хрущев всячески отвергал, считая жульнической выдумкой писателя Эренбурга.

В классе седьмом-восьмом я успевала прочитывать в день стопку книг, взятых сразу в нескольких библиотеках. Разумеется, «по диагонали». Домашние задания были забыты. Стабильная «хорошистка», я скатилась до троек, вызвав недовольство любимой учительницы литературы Анастасии Гавриловны Кирьяновой. Мама перестала со мной разговаривать.

Благословенна родина моя, Венеция!

Предисловие

На северо-западе республики, в Илишевском районе, ближе к устью Белой, недалеко от старинной Груздевской пристани есть русское село Андреевка, существующее предположительно с конца XVIII века. В 1897-м в селе проживал 2451 человек. Одному из них не было еще и года - первенцу Дмитрия Васильевича и Марии Викторовны Рябовых Иосифу. Потом в этой крестьянской семье появились Зоя, Нина, Петр и Нюра. Когда Дмитрий Васильевич вернулся с русско-японской после Цусимского сражения с Георгием на груди, его встретила орава подросших, проворных и смышленых детей. Иосиф (Осип, Ося) учился в земской школе. Мальчик был способный. До первой мировой войны он окончил Аксеновскую сельхозшколу. В 1914-м его отправили на фронт, где он попал в плен и до 1917-го батрачил на фрау-сыроварщицу. Так он постиг секреты сыроварения и мечтал по возвращении на родину заняться этим вкусным и прибыльным делом. У него оно пойдет не хуже, чем у этой немки, убеждал он себя, и в коровнике у него тоже будут идеальная чистота и порядок. Предисловие

На северо-западе республики, в Илишевском районе, ближе к устью Белой, недалеко от старинной Груздевской пристани есть русское село Андреевка, существующее предположительно с конца XVIII века. В 1897-м в селе проживал 2451 человек. Одному из них не было еще и года - первенцу Дмитрия Васильевича и Марии Викторовны Рябовых Иосифу. Потом в этой крестьянской семье появились Зоя, Нина, Петр и Нюра. Когда Дмитрий Васильевич вернулся с русско-японской после Цусимского сражения с Георгием на груди, его встретила орава подросших, проворных и смышленых детей. Иосиф (Осип, Ося) учился в земской школе. Мальчик был способный. До первой мировой войны он окончил Аксеновскую сельхозшколу. В 1914-м его отправили на фронт, где он попал в плен и до 1917-го батрачил на фрау-сыроварщицу. Так он постиг секреты сыроварения и мечтал по возвращении на родину заняться этим вкусным и прибыльным делом. У него оно пойдет не хуже, чем у этой немки, убеждал он себя, и в коровнике у него тоже будут идеальная чистота и порядок.Красное и черное

В 1996 году в Уфу приезжал ученый с мировым именем, крупнейший специалист по палеолиту и пещерному настенному искусству, профессор Кёльнского университета Герхард Босински. Мне посчастливилось взять у него интервью. Босински пребывал в радостном возбуждении - он только что вернулся из заповедника Шульган-Таш. То, что он там увидел, превзошло все его ожидания. Шульган-Таш поразил его даже после Шове - пещеры, открытой в 1994 году во Франции, на границе с Испанией. Грот оказался настолько нетронутым, что никаких других следов, кроме древнейших, в нем не было обнаружено. "Некоторые рисунки в Шове невероятно похожи на красные изображения в Шульган-Таше, - сказал Герхард, - я просто не ожидал увидеть подобное на границе Европы и Азии… Думаю, на Урале таких пещер с настенной живописью должно быть несколько". В 1996 году в Уфу приезжал ученый с мировым именем, крупнейший специалист по палеолиту и пещерному настенному искусству, профессор Кёльнского университета Герхард Босински. Мне посчастливилось взять у него интервью. Босински пребывал в радостном возбуждении - он только что вернулся из заповедника Шульган-Таш. То, что он там увидел, превзошло все его ожидания. Шульган-Таш поразил его даже после Шове - пещеры, открытой в 1994 году во Франции, на границе с Испанией. Грот оказался настолько нетронутым, что никаких других следов, кроме древнейших, в нем не было обнаружено. "Некоторые рисунки в Шове невероятно похожи на красные изображения в Шульган-Таше, - сказал Герхард, - я просто не ожидал увидеть подобное на границе Европы и Азии… Думаю, на Урале таких пещер с настенной живописью должно быть несколько".По дороге в Мекку(Комментариев: 1)

Как-то в летние школьные каникулы отец решил свозить меня в дальний аул на границе Оренбургской области и Казахстана. Утренний Оренбург тонул в лёгком, золотистом мареве, сквозь которое проглядывала высоченная колонна минарета. "Караван-сарай, - пояснил отец, - много крови и пота пролили наши предки, пока его строили". Мне хотелось подойти поближе, но мы боялись опоздать на автобус. И на обратном пути не повезло - в Оренбург приехали поздно. Остроконечная вершина башни терялась в ночных облаках, и лишь на мгновение блеснул наверху золочёный полумесяц. Пришлось уезжать с досадным ощущением неутолённого любопытства. Но на всю жизнь прочно засело ощущение классического Востока с его волшебными сказками, мудрецами в чалмах, насурьмленными красавицами, караванами, бредущими откуда-нибудь из Бухары или Хивы… Как-то в летние школьные каникулы отец решил свозить меня в дальний аул на границе Оренбургской области и Казахстана. Утренний Оренбург тонул в лёгком, золотистом мареве, сквозь которое проглядывала высоченная колонна минарета. "Караван-сарай, - пояснил отец, - много крови и пота пролили наши предки, пока его строили". Мне хотелось подойти поближе, но мы боялись опоздать на автобус. И на обратном пути не повезло - в Оренбург приехали поздно. Остроконечная вершина башни терялась в ночных облаках, и лишь на мгновение блеснул наверху золочёный полумесяц. Пришлось уезжать с досадным ощущением неутолённого любопытства. Но на всю жизнь прочно засело ощущение классического Востока с его волшебными сказками, мудрецами в чалмах, насурьмленными красавицами, караванами, бредущими откуда-нибудь из Бухары или Хивы… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Историк, истомившись в часовом стоянии у знаменитого зининского железнодорожного переезда, невольно вспомнит о мытарствах, ожидавших путников, выезжавших из Уфы в башкирские волости во времена Петра I. Источники свидетельствуют, что уже в начале XVII века Башкирия перестала быть транзитной территорией. Российские власти закрыли старинный тракт - казанскую дорогу, которая соединяла Европейскую Россию с Сибирью. Проходила она через ногайскую ставку в Уфе, что впоследствии стало одной из причин выбора места для строительства одноименной русской крепости. Новый сибирский тракт прошел через пермские земли.

Историк, истомившись в часовом стоянии у знаменитого зининского железнодорожного переезда, невольно вспомнит о мытарствах, ожидавших путников, выезжавших из Уфы в башкирские волости во времена Петра I. Источники свидетельствуют, что уже в начале XVII века Башкирия перестала быть транзитной территорией. Российские власти закрыли старинный тракт - казанскую дорогу, которая соединяла Европейскую Россию с Сибирью. Проходила она через ногайскую ставку в Уфе, что впоследствии стало одной из причин выбора места для строительства одноименной русской крепости. Новый сибирский тракт прошел через пермские земли.  Началась призывная кампания, и в этой связи уместно вспомнить, как производили набор новобранцев в армию в Уфе четыреста лет назад.

В XVI-XVII веках русское войско делилось на две части: служилые люди «по отечеству» и «по прибору». К первой категории относились бояре и дворяне, словом те, у кого статус передавался от отца к сыну. К «прибору» причислялись стрельцы, пушкари, городовые казаки, воротники и затинщики. Последние две группы обслуживали городские укрепления и малокалиберную крепостную артиллерию.

Началась призывная кампания, и в этой связи уместно вспомнить, как производили набор новобранцев в армию в Уфе четыреста лет назад.

В XVI-XVII веках русское войско делилось на две части: служилые люди «по отечеству» и «по прибору». К первой категории относились бояре и дворяне, словом те, у кого статус передавался от отца к сыну. К «прибору» причислялись стрельцы, пушкари, городовые казаки, воротники и затинщики. Последние две группы обслуживали городские укрепления и малокалиберную крепостную артиллерию.  Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев полагал, что суть значительного периода российской истории заключается в противостоянии двух начал - лесного (государственного) и степного (казацкого и кочевого). На первый взгляд, и прошлое нашего края, с многочисленными башкирскими восстаниями и набегами кочевников, вполне вписывается в это наблюдение Соловьева. Но были в истории Башкирии периоды, когда два этих начала объединялись в противодействии третьей силе - правительственным реформам, угрожавшим традиционным устоям как земледельческого, так и степного мира.

Великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев полагал, что суть значительного периода российской истории заключается в противостоянии двух начал - лесного (государственного) и степного (казацкого и кочевого). На первый взгляд, и прошлое нашего края, с многочисленными башкирскими восстаниями и набегами кочевников, вполне вписывается в это наблюдение Соловьева. Но были в истории Башкирии периоды, когда два этих начала объединялись в противодействии третьей силе - правительственным реформам, угрожавшим традиционным устоям как земледельческого, так и степного мира.  В усадьбу Топорниных, в которой в свое время размещалась школа Коминтерна, мы приехали в разгар лета. Былое великолепие классического особняка, венчающего Девичью гору в Кушнаренково, проглядывает даже сквозь печать времени. Заброшен ли он? Нет, скорее оставлен на время в покое, в объятиях вечной природной силы.

В усадьбу Топорниных, в которой в свое время размещалась школа Коминтерна, мы приехали в разгар лета. Былое великолепие классического особняка, венчающего Девичью гору в Кушнаренково, проглядывает даже сквозь печать времени. Заброшен ли он? Нет, скорее оставлен на время в покое, в объятиях вечной природной силы.  Очерки повседневной жизни уфимского дворянства XVII - начала XVIII века

В преддверии юбилея основания Уфы рассмотрим повседневную жизнь первых поколений горожан, среди которых дворяне играли не последнюю роль. Архивные документы, в том числе хорошо сохранившийся фонд Уфимской приказной избы, опровергают сразу несколько расхожих стереотипов, согласно которым дворяне в материальном отношении жили лучше крестьян, имели больше прав, угнетали своих крепостных и получали хорошее образование.

Очерки повседневной жизни уфимского дворянства XVII - начала XVIII века

В преддверии юбилея основания Уфы рассмотрим повседневную жизнь первых поколений горожан, среди которых дворяне играли не последнюю роль. Архивные документы, в том числе хорошо сохранившийся фонд Уфимской приказной избы, опровергают сразу несколько расхожих стереотипов, согласно которым дворяне в материальном отношении жили лучше крестьян, имели больше прав, угнетали своих крепостных и получали хорошее образование.  Некоторые из не слишком отягощённых знаниями толкователей происхождения слова «улица» с лёгкостью заявляют, что оно получилось от сочетания «у лица» - дорога у лица домов. Но если углубиться в проблему, то порой и те, кто давал названия самим улицам, могут показаться нам не слишком адекватными героями старинного романса: «Раз поздно ночью иду я к себе: Улица странною кажется мне. Левая, правая где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна». Но это только на первый взгляд. На деле всё не так просто.

Некоторые из не слишком отягощённых знаниями толкователей происхождения слова «улица» с лёгкостью заявляют, что оно получилось от сочетания «у лица» - дорога у лица домов. Но если углубиться в проблему, то порой и те, кто давал названия самим улицам, могут показаться нам не слишком адекватными героями старинного романса: «Раз поздно ночью иду я к себе: Улица странною кажется мне. Левая, правая где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна». Но это только на первый взгляд. На деле всё не так просто. В предыдущем очерке был рассмотрен случай включения в башкирский род европейца - пленного немца, волею судьбы оказавшегося на Южном Урале в начале XVII века. Однако гораздо чаще башкирами становились представители евразийских этносов. По нашим подсчетам, 173 родовых подразделения были образованы выходцами из калмыков, ногаев, татар, чувашей, мари и сартов (выходцев из Средней Азии). Всего же в их формировании участвовали представители не менее 9 этносов, среди которых особая роль принадлежит калмыкам. В конце XVIII века даже существовало башкирское племя Колмак. Кроме того, 43 родовых подразделения «колмак» входили в состав 37 башкирских родов.

В предыдущем очерке был рассмотрен случай включения в башкирский род европейца - пленного немца, волею судьбы оказавшегося на Южном Урале в начале XVII века. Однако гораздо чаще башкирами становились представители евразийских этносов. По нашим подсчетам, 173 родовых подразделения были образованы выходцами из калмыков, ногаев, татар, чувашей, мари и сартов (выходцев из Средней Азии). Всего же в их формировании участвовали представители не менее 9 этносов, среди которых особая роль принадлежит калмыкам. В конце XVIII века даже существовало башкирское племя Колмак. Кроме того, 43 родовых подразделения «колмак» входили в состав 37 башкирских родов. Окончание. Начало в июньском номере.

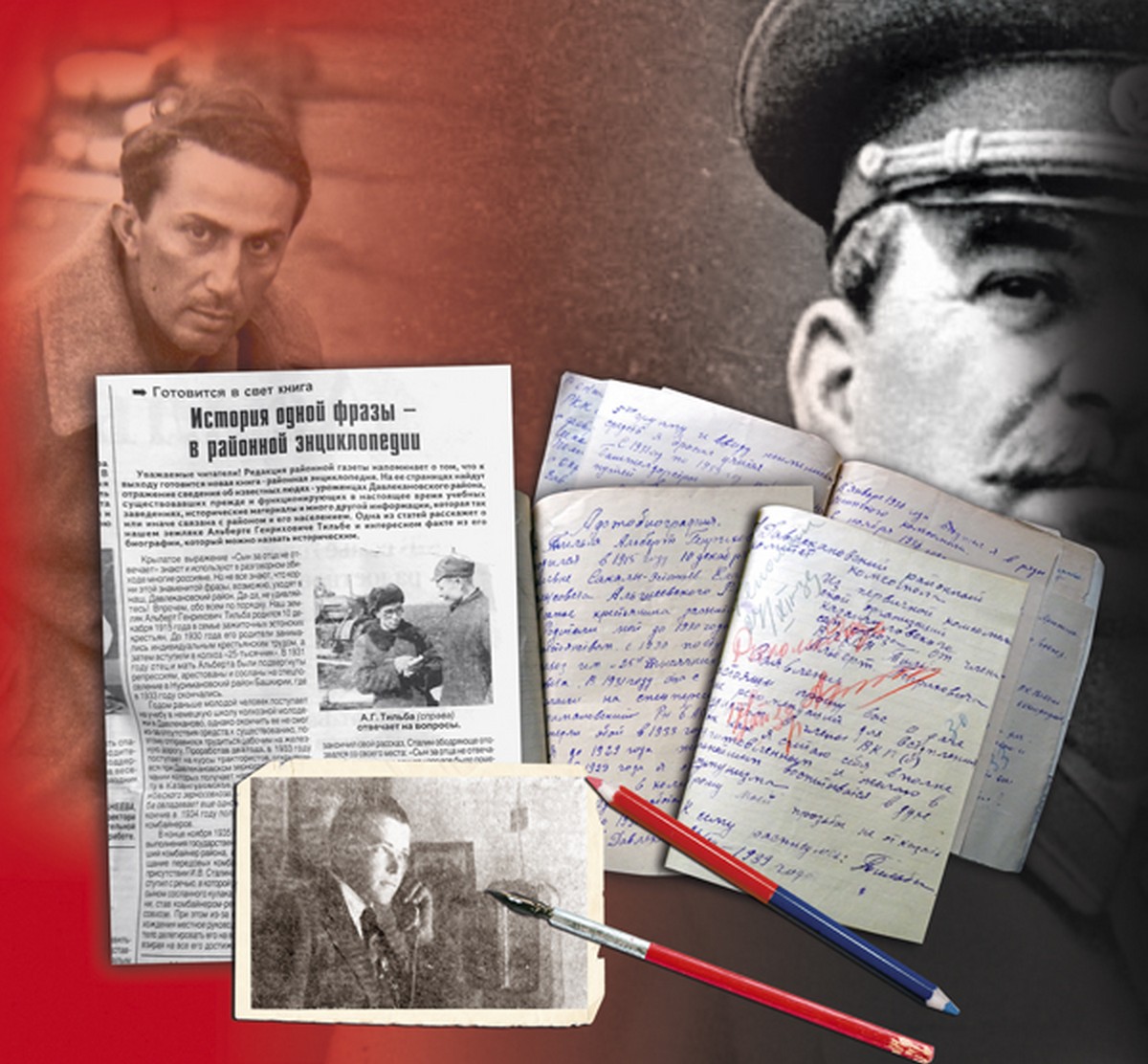

«Враги народа»

В 1936 году Центральный Комитет ВЛКСМ утвердил Василия Кирьянова редактором газеты «Комсомолец Башкирии» на русском языке. На башкирском и татарском издания уже выходили.

Тогда же он принял участие в совещании редакторов ЦК ВЛКСМ в Москве, которое запомнилось ему на всю жизнь. В повестке дня стоял один вопрос: как газеты борются за чистоту рядов комсомола.

Предоставим слово непосредственному участнику тех событий.

Окончание. Начало в июньском номере.

«Враги народа»

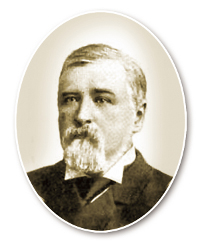

В 1936 году Центральный Комитет ВЛКСМ утвердил Василия Кирьянова редактором газеты «Комсомолец Башкирии» на русском языке. На башкирском и татарском издания уже выходили.

Тогда же он принял участие в совещании редакторов ЦК ВЛКСМ в Москве, которое запомнилось ему на всю жизнь. В повестке дня стоял один вопрос: как газеты борются за чистоту рядов комсомола.

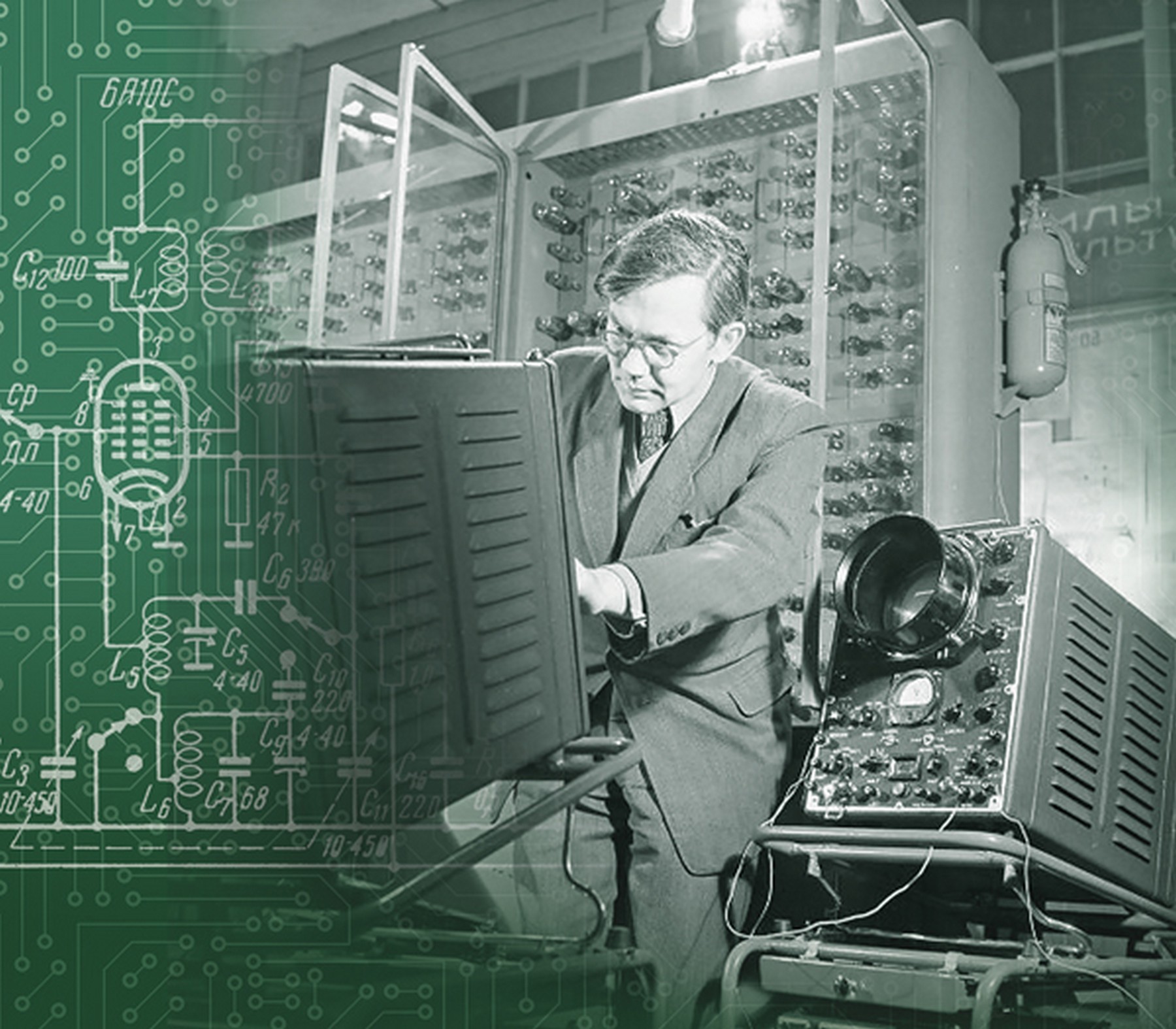

Предоставим слово непосредственному участнику тех событий. У российских компьютерщиков есть свой профессиональный праздник, и только наиболее сведущие из них знают, кому мы обязаны появлением первых электронно-вычислительных машин в стране. Имя Башира Рамеева, уроженца Баймака, было засекречено в силу принадлежности к обороноспособности страны, а также трагических обстоятельств его сложной, но поистине героической и удивительной судьбы.

У российских компьютерщиков есть свой профессиональный праздник, и только наиболее сведущие из них знают, кому мы обязаны появлением первых электронно-вычислительных машин в стране. Имя Башира Рамеева, уроженца Баймака, было засекречено в силу принадлежности к обороноспособности страны, а также трагических обстоятельств его сложной, но поистине героической и удивительной судьбы.  Когда в редакцию пришло письмо от коллег из газеты «Красноярский рабочий», мы и представить не могли, что в наших руках окажутся воспоминания человека, стоявшего у истоков печатного слова республики. Записки участника Великой Отечественной, журналиста Василия Васильевича Кирьянова позволили приоткрыть некоторые страницы ее истории 20-30-х годов прошлого века. Этот взгляд очевидца той эпохи - бесстрастный рассказ «о времени и о себе».

Прежде чем дать слово самому автору, немного предыстории.

Когда в редакцию пришло письмо от коллег из газеты «Красноярский рабочий», мы и представить не могли, что в наших руках окажутся воспоминания человека, стоявшего у истоков печатного слова республики. Записки участника Великой Отечественной, журналиста Василия Васильевича Кирьянова позволили приоткрыть некоторые страницы ее истории 20-30-х годов прошлого века. Этот взгляд очевидца той эпохи - бесстрастный рассказ «о времени и о себе».

Прежде чем дать слово самому автору, немного предыстории. Башкортостан занимает первое место по абсолютному числу трудовых мигрантов. Ежегодно из республики уезжают на заработки около 150 тысяч человек, причем около 100000 - в регионы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2018 году на заработки уехали более 160 тысяч человек, это на 6000 больше, чем в 2017-м. Такие данные публикует Академия наук РБ в демографическом докладе.

Но так было не всегда. Во второй половине XVII - первой половине XVIII века регион по темпам прироста пришлого населения опережал остальные провинции Российской империи.

Башкортостан занимает первое место по абсолютному числу трудовых мигрантов. Ежегодно из республики уезжают на заработки около 150 тысяч человек, причем около 100000 - в регионы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2018 году на заработки уехали более 160 тысяч человек, это на 6000 больше, чем в 2017-м. Такие данные публикует Академия наук РБ в демографическом докладе.

Но так было не всегда. Во второй половине XVII - первой половине XVIII века регион по темпам прироста пришлого населения опережал остальные провинции Российской империи. Для историка архивная работа - надежда на обретение знания, доселе неизвестного науке. Историки-архивисты - довольно азартные люди, схожие с коллекционерами, охотниками или игроками. Однако в большинстве случаев новые документы лишь подтверждают устоявшиеся научные концепции. Крайне редко исследователь сталкивается с источниками, ломающими сложившиеся стереотипы и требующими нового осмысления.

Для историка архивная работа - надежда на обретение знания, доселе неизвестного науке. Историки-архивисты - довольно азартные люди, схожие с коллекционерами, охотниками или игроками. Однако в большинстве случаев новые документы лишь подтверждают устоявшиеся научные концепции. Крайне редко исследователь сталкивается с источниками, ломающими сложившиеся стереотипы и требующими нового осмысления. Первый вопрос относится к числу наиболее дискуссионных проблем в исторической науке. Социологи XIX века не видели будущего у обществ кочевников и полукочевников, отмечая, что они неспособны самостоятельно перейти из стадии варварства к цивилизации. Последняя связывалась с возникновением государства, классового общества, городов, письменности и т.д. Любопытно, что и сегодня некоторые гуманитарии придерживаются этой точки зрения.

Первый вопрос относится к числу наиболее дискуссионных проблем в исторической науке. Социологи XIX века не видели будущего у обществ кочевников и полукочевников, отмечая, что они неспособны самостоятельно перейти из стадии варварства к цивилизации. Последняя связывалась с возникновением государства, классового общества, городов, письменности и т.д. Любопытно, что и сегодня некоторые гуманитарии придерживаются этой точки зрения. Еще в 1767 году член-корреспондент Российской академии наук Петр Иванович Рычков отметил, что «У башкир почти равномерный достаток в лошадях, как и у казахов. Но лошади их не столь крупны, хотя и почитаются якобы прочнее и крепче киргизских, только для зимних и беспокойных погод заготовляют они по небольшому числу и сена. Овец и коз у них не столь много как у киргизцев, видом и шерстью схожи на российских, но рогатого скота содержат они башкирцы уже больше, коров и овец кормят они сеном. А лошади на тебеневке».

Еще в 1767 году член-корреспондент Российской академии наук Петр Иванович Рычков отметил, что «У башкир почти равномерный достаток в лошадях, как и у казахов. Но лошади их не столь крупны, хотя и почитаются якобы прочнее и крепче киргизских, только для зимних и беспокойных погод заготовляют они по небольшому числу и сена. Овец и коз у них не столь много как у киргизцев, видом и шерстью схожи на российских, но рогатого скота содержат они башкирцы уже больше, коров и овец кормят они сеном. А лошади на тебеневке». Я прекрасно помню тот день сентября, когда в самый первый раз пришел в свою школу на улице Октябрьской Революции, 55. Прошло с того времени не так мало лет – достаточно сказать, что с одной из страниц моего букваря, слегка прищурясь, смотрел на первашей трёхзвёздный (хотя по факту у него их было уже четыре) «Никита Сергеевич Хрущёв – борец за мир». Но тогда я ещё не знал, что всего за четыре года до этого моей школе исполнился целый век.

Я прекрасно помню тот день сентября, когда в самый первый раз пришел в свою школу на улице Октябрьской Революции, 55. Прошло с того времени не так мало лет – достаточно сказать, что с одной из страниц моего букваря, слегка прищурясь, смотрел на первашей трёхзвёздный (хотя по факту у него их было уже четыре) «Никита Сергеевич Хрущёв – борец за мир». Но тогда я ещё не знал, что всего за четыре года до этого моей школе исполнился целый век. В массовом сознании прошлое всегда облекается в набор стереотипов, и только профессионалы догадываются, что историческая реальность противоречива и не всегда поддается однозначным оценкам. К примеру, что лежит в основе наших представлений о николаевской эпохе? В большинстве случаев, сюжеты и характеры, извлеченные со страниц великой русской литературы. Александр Герцен поведал нам о торжестве охранителей после подавления восстания 1825 года. О всевластии столоначальников и бездушии бюрократической иерархии рассказал Михаил Салтыков-Щедрин. Александр Пушкин и Николай Гоголь показали бессилие маленького человека перед мощью государственной машины.

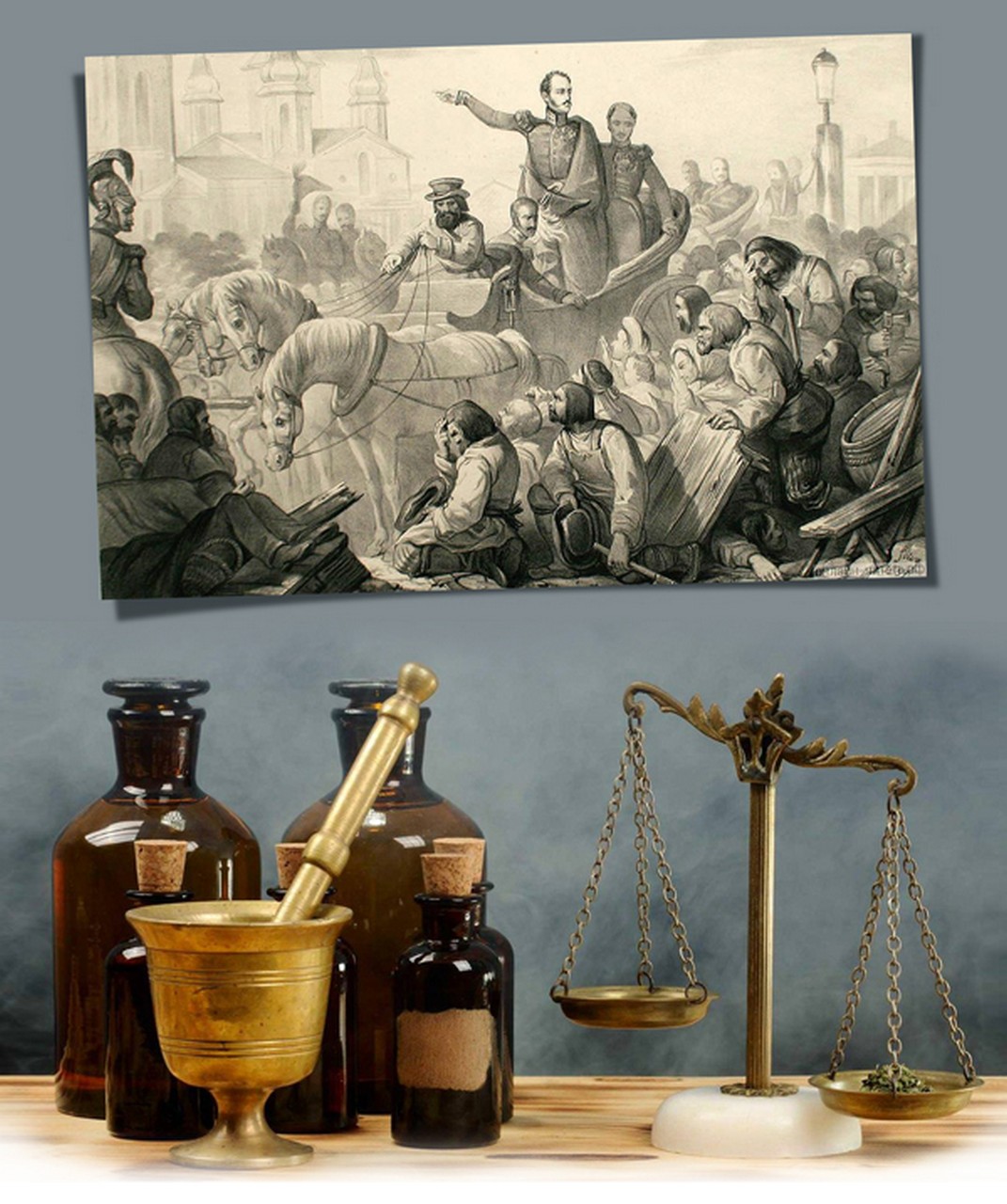

В массовом сознании прошлое всегда облекается в набор стереотипов, и только профессионалы догадываются, что историческая реальность противоречива и не всегда поддается однозначным оценкам. К примеру, что лежит в основе наших представлений о николаевской эпохе? В большинстве случаев, сюжеты и характеры, извлеченные со страниц великой русской литературы. Александр Герцен поведал нам о торжестве охранителей после подавления восстания 1825 года. О всевластии столоначальников и бездушии бюрократической иерархии рассказал Михаил Салтыков-Щедрин. Александр Пушкин и Николай Гоголь показали бессилие маленького человека перед мощью государственной машины. Холера в XIX веке считалась самой смертоносной болезнью. Как правило, от нее умирала половина заболевших. Несмотря на то, что болезнь знали еще древние общества (подробное описание составил Гиппократ), в Россию впервые она проникает в начале 20-х годов XIX века. Ее природным очагом считалась Индия. Ученые предполагают, что так далеко на север холерный вибрион проник вследствие аномального природного катаклизма, обусловленного резким похолоданием 1816 года. Это время в Европе и Америке назвали «годом без лета». Извержение вулкана Томбора в Индонезии вызвало в Западном полушарии июльское выпадение снега.

Холера в XIX веке считалась самой смертоносной болезнью. Как правило, от нее умирала половина заболевших. Несмотря на то, что болезнь знали еще древние общества (подробное описание составил Гиппократ), в Россию впервые она проникает в начале 20-х годов XIX века. Ее природным очагом считалась Индия. Ученые предполагают, что так далеко на север холерный вибрион проник вследствие аномального природного катаклизма, обусловленного резким похолоданием 1816 года. Это время в Европе и Америке назвали «годом без лета». Извержение вулкана Томбора в Индонезии вызвало в Западном полушарии июльское выпадение снега. (Окончание. Начало в майском номере)

Несколько слов о скульптурных объектах, мимо которых мы проходим едва ли не каждый день.

В 1993 году в пустовавших целых 80 лет нишах здания Театра оперы и балета в Уфе появились, наконец, выкованные из меди музы – «покровительница лирической поэзии и музыки Евтерпа и покровительница танцев Терпсихора». Их автор – Зильфат Рауфович Басыров. Впрочем, если присмотреться к «Евтерпе», то сразу бросится в глаза маска «с улыбкой», которая по традиции является атрибутом Талии, музы комедии и легкой поэзии. К чему бы это? А вы обратите внимание на капители колонн над парадным входом – там маски музы трагедии (причём попарно разные, хотя издали и похожие).

(Окончание. Начало в майском номере)

Несколько слов о скульптурных объектах, мимо которых мы проходим едва ли не каждый день.

В 1993 году в пустовавших целых 80 лет нишах здания Театра оперы и балета в Уфе появились, наконец, выкованные из меди музы – «покровительница лирической поэзии и музыки Евтерпа и покровительница танцев Терпсихора». Их автор – Зильфат Рауфович Басыров. Впрочем, если присмотреться к «Евтерпе», то сразу бросится в глаза маска «с улыбкой», которая по традиции является атрибутом Талии, музы комедии и легкой поэзии. К чему бы это? А вы обратите внимание на капители колонн над парадным входом – там маски музы трагедии (причём попарно разные, хотя издали и похожие).  Если вы зададитесь вопросом, сколько в нашем городе памятников, то ответ получите не скоро. Во-первых, надо уточнить, что такое памятник. Например, стоящая в городе скульптура - это, конечно, памятник, но дом с историей, к тому же находящийся под охраной государства - тоже памятник. Усложнять не будем: остановимся на скульптурах. Тогда, во-вторых, нужно будет определиться с категорией скульптуры, ведь, например, некоторые мемориальные доски тоже имеют скульптурные изображения.

Если вы зададитесь вопросом, сколько в нашем городе памятников, то ответ получите не скоро. Во-первых, надо уточнить, что такое памятник. Например, стоящая в городе скульптура - это, конечно, памятник, но дом с историей, к тому же находящийся под охраной государства - тоже памятник. Усложнять не будем: остановимся на скульптурах. Тогда, во-вторых, нужно будет определиться с категорией скульптуры, ведь, например, некоторые мемориальные доски тоже имеют скульптурные изображения. Любой город имеет свое архитектурное лицо, и в первую очередь, за счет памятников старины. Нередко гости столицы республики начинают прогулки с исторического центра, осмотра бывших дворянских и купеческих особняков и усадеб, коих у нас сохранилось немало. Из 76 объектов культурного наследия 39 являются выявленными, и многие нуждаются в реставрации. Такая проблема актуальна и для других мегаполисов страны. Сотни памятников архитектуры в регионах находятся в аварийном состоянии из-за отсутствия бюджетных средств на восстановление и единой программы обращения с ними.

Любой город имеет свое архитектурное лицо, и в первую очередь, за счет памятников старины. Нередко гости столицы республики начинают прогулки с исторического центра, осмотра бывших дворянских и купеческих особняков и усадеб, коих у нас сохранилось немало. Из 76 объектов культурного наследия 39 являются выявленными, и многие нуждаются в реставрации. Такая проблема актуальна и для других мегаполисов страны. Сотни памятников архитектуры в регионах находятся в аварийном состоянии из-за отсутствия бюджетных средств на восстановление и единой программы обращения с ними. Принято считать, что в XVII веке граница между Европейской Россией и Сибирью пролегала по Уральским горам. Любопытно, что название «Урал» появляется в российских документах сравнительно поздно. Тогда официально Уральские горы называли по-другому. Так, в первом полном своде географических сведений о России в книге «Большой чертеж всему Московскому государству» Уральские горы названы «Аральтовыми». Возможно, это название связано с легендой о том, что хребет поднялся со дна Аральского моря.

Принято считать, что в XVII веке граница между Европейской Россией и Сибирью пролегала по Уральским горам. Любопытно, что название «Урал» появляется в российских документах сравнительно поздно. Тогда официально Уральские горы называли по-другому. Так, в первом полном своде географических сведений о России в книге «Большой чертеж всему Московскому государству» Уральские горы названы «Аральтовыми». Возможно, это название связано с легендой о том, что хребет поднялся со дна Аральского моря. В конце года некоторые сограждане вспоминают афоризм Адама Смита о неизбежности двух вещей - смерти и налогов. Поскольку уход из жизни календарь игнорирует, мы поговорим о налогах.

В начале XVII в. в Уфимском уезде жили в основном башкиры. Лишь спустя столетие русское население края достигнет 10 тысяч человек. Башкиры платили государству ясак.

В конце года некоторые сограждане вспоминают афоризм Адама Смита о неизбежности двух вещей - смерти и налогов. Поскольку уход из жизни календарь игнорирует, мы поговорим о налогах.

В начале XVII в. в Уфимском уезде жили в основном башкиры. Лишь спустя столетие русское население края достигнет 10 тысяч человек. Башкиры платили государству ясак.  Окончание. Начало в №12, 2019 г.

Сохранились документы на покупку дома, и выясняется, что дело обстояло несколько иначе: Мария Ивановна Закашляева взяла под залог своего дома на Будановской ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке и не смогла вовремя погасить её. Дом выставили на торги, и Алексей Блохин выкупил его для сына Бориса.

Окончание. Начало в №12, 2019 г.

Сохранились документы на покупку дома, и выясняется, что дело обстояло несколько иначе: Мария Ивановна Закашляева взяла под залог своего дома на Будановской ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке и не смогла вовремя погасить её. Дом выставили на торги, и Алексей Блохин выкупил его для сына Бориса.  Давно уж не снится мне улица, что много раз, словно сказочный мираж, являлась ночью домиками с высоченными шатрами и петушковыми флюгерами, клетчатыми, словно шахматная доска, крышами и затейливыми узорами наличников окон. И всегда мне прежде казалось, что всё это - навеянный неизвестно чем плод сонного воображения. Но однажды я вспомнил, как в далёком теперь уже 1971-м отец повёл меня из нашего сада близ колонии имени А. Матросова до дому пешком - от Невской улицы через Усольскую гору до нашей Октябрьской.

Давно уж не снится мне улица, что много раз, словно сказочный мираж, являлась ночью домиками с высоченными шатрами и петушковыми флюгерами, клетчатыми, словно шахматная доска, крышами и затейливыми узорами наличников окон. И всегда мне прежде казалось, что всё это - навеянный неизвестно чем плод сонного воображения. Но однажды я вспомнил, как в далёком теперь уже 1971-м отец повёл меня из нашего сада близ колонии имени А. Матросова до дому пешком - от Невской улицы через Усольскую гору до нашей Октябрьской. По вопросу о происхождении понятия «белый падишах» существует две гипотезы. Одна из них связывает понятие «белый» с цветовой ориентацией по сторонам горизонта древних монголов и тюрков, у которых «белый» означает западный. Соответственно, белым ханом называли правителя самого западного улуса Золотой (белой) Орды. Таким образом, официальное обращение «белый падишах» к московскому правителю символизировало признание преемственности власти русского царя от ханов Золотой Орды. Выдающийся русский востоковед Василий Бартольд утверждал, что закрепление за русскими правителями титула «белый царь» явилось результатом перенесения на московского государя «татарской государственной идеи».